Михаил Григорьевич Рабинович

Судьбы вещей

КОРЧАГА С ХРУСТАЛЬНЫМИ БУСАМИ

Конечно, вы не раз видели землю в разрезе. На краях высоких речных обрывов, карьеров, в которых добываются разные строительные материалы, наконец, в стенках многочисленных траншей и котлованов, вырытых при строительных работах. И, если этот разрез достаточно глубок, вы, наверное, замечали, что в нижней его части земля обычно различных оттенков желтого цвета, а наверху есть более темный слой. Нижние, желтоватые и коричневатые, реже белые слои – это отложения песка, глины, иногда мела, образовавшиеся в результате работы сил природы: когда-то бывших здесь рек, морей и ледников. Верхняя же темная прослойка обычно образуется в результате деятельности человека.

Каждому известно, что археологи находят не только древние вещи, но целые города, дворцы и храмы. И каждый раз удивленные люди спрашивают: «Как же все это оказалось под землей?» Это легко объяснить, когда раскапывается курган, насыпанный родичами и дружиной над прахом погребенного, или город, залитый расплавленной лавой и засыпанный пеплом во время извержения вулкана, как знаменитые Помпеи. Тут всякий понимает, как образовались слои. Но многие из вас будут удивлены, если сказать, что на любом поселении человека, временном или постоянном, создаются такие же наслоения, хоть и не так быстро. Каждый день, каждый час, едва ли не каждую секунду на поверхность земли во всех, больших и малых, поселках наслаивается что-то.

Вот, например, такая обыденная деталь. Кухонные отбросы еще сравнительно недавно, каких-нибудь сто с небольшим лет назад, даже в крупных городах без стеснения выбрасывались прямо на улицу. Вспомним гоголевского Акакия Акакиевича, который, бредя в раздумье по улицам Петербурга, не раз бывал обсыпан отбросами и облит помоями. Строится дом – и на землю ложится целый слой строительных отходов: коры и щепы, если он деревянный, каменной крошки, извести, битого кирпича, если каменный. Пожар – и снова ложатся на землю пласты угля и золы. Все это затаптывается, перемешивается с землей и образует те самые темные прослойки, о которых мы только что говорили. Археологи называют их культурным слоем, хоть самое их наличие говорит скорее о низком культурном уровне древних людей. Ведь в современных культурных центрах, где имеются такие необходимые учреждения, как тресты городской очистки, культурный слой почти не образуется. А в древних городах он достигает иногда десятков метров толщины. В Риме, например, – около тринадцати, на окраине Самарканда – до двадцати пяти.

Этот-то культурный слой и исследуют археологи, находя в нем древние, обычно уже разрушенные сооружения, брошенные и потерянные вещи. Так среди зданий современного города открываются сплошь и рядом древние горизонты, отложившиеся сотни лет назад. Если научиться разбираться в этих древних наслоениях, научиться понимать язык земли, она расскажет нам немало занимательных историй.

Киев, «мать городов русских», как называли его нередко в древности, уже давно исследуют археологи. И вот почти в каждой земляной выработке на определенной глубине открывался слой, обильный углем и золой, остатками разрушенных зданий и вещами, какие употребляли в конце XII – начале XIII века. Нередко на древних улицах среди разрушенных домов находили и скелеты людей. Но это не были погребения. Скелеты лежали в тех позах, в каких людей застала смерть. В костях застряли наконечники стрел, на некоторых – следы страшных ударов, нанесенных оружием. Ясно: это следы варварского разорения города монтоло-татарами более семисот лет назад, в 1240 году.

Вот что писал об этих тяжелых для Руси днях киевский летописец: «Приде Батый к Киеву в силе тяжкой многим множеством силы своей и окружи град и остолпи (то есть окружила частоколом) сила татарская и бысть град в обдержании велице… и не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревения верблюд его и ржания от гласа стад конь его и бе исполнена земля русская ратных».

В этой красноречивой записи очевидца чувствуется горе русского человека, бессильного против тяжкой ордынской силы, наводнившей русскую землю ратными людьми, наполнившей тихие прежде места скрипением телег бесконечных военных обозов, криком дотоле невиданных, диковинных животных – верблюдов – и ржанием коней.

Князья, думавшие больше о своих выгодах и семейных раздорах, чем о борьбе со страшным общим врагом, покинули Киев, и горожане обороняли его сами против во много раз превосходящей татарской силы. Летописец говорит далее о штурме города войсками монголо-татар, о том, как защитники его с боем отстаивали буквально каждый дом.

В том слое, о котором мы говорили, археологи нашли множество новых свидетельств последней борьбы защитников города, разорения беспощадным врагом их домов, гибели их семей. Вот под разрушенной врагами церковью открылся тайник, через который киевляне пытались выбраться, прорыв под землей ход в сторону косогора. Здесь были и какие-то местные богатеи, которым этот тайник служил в мирное время для хранения ценностей, и рядовые горожане, в том числе ремесленник, прибежавший в церковь из соседней мастерской. За кем-то из них увязался и верный пес. Люди рыли землю лопатами и поднимали ее в ведрах наверх, во внутреннее помещение церкви. Но лопаты переломались, и все, кто был в тайнике, так и остались там, задохнувшись под развалинами. Археологи нашли скелеты людей и собаки, обрывки богатой одежды, меч, литейные формы ремесленника, остатки ведер, обломки лопат.

Вот бедная землянка ремесленника, который, наверное, очень поспешно покинул ее. Это был художник, и в маленьких горшочках остались краски, которыми он пользовался. В другом горшке была каша, и даже ложка торчала в ней. Нашли и скелет кота.

Вот две девочки-подростка в ужасе забрались в домашнюю печь, думая там спастись от свирепых захватчиков. Чтобы уместиться в небольшой печке, они тесно прижались друг к другу, поджали ноги… В таком положении и нашли их скелеты археологи, раскопавшие это жилище через семьсот с лишком лет.

А над другим жилищем, тоже принадлежавшим рядовому киевлянину, археологам пришлось задуматься. Вы, конечно, слышали о роскоши киевских княжеских дворцов. Память о них сохранилась и в замечательных произведениях народного эпоса – русских былинах, передававшихся из уст в уста. Но мало кто из вас представляет себе, как жили рядовые киевляне. Жилище рядового киевлянина представляло собой углубленную в грунт землянку, состоявшую из одной только комнаты размером 12—15 квадратных метров. Около четверти комнаты занимала большая глинобитная печь без дымовой трубы, наполнявшая помещение едким дымом. Недаром один писатель XII века сказал: «Горечи дымные не претерпев, тепла не видати». Маленькие оконца пропускали скудный свет и выпускали дым. От входа вниз вели несколько вырезанных в грунте ступеней.

На ступенях землянки киевлянина, о котором мы говорим, лежали черепки разбитой большой корчаги. По ступеням и по полу рассыпались несколько тысяч драгоценных бус из прозрачного, как утренняя роса, горного хрусталя. Среди них были готовые бусы и такие, которые нужно было еще доделать – просверлить отверстие для нитки.

Откуда это сокровище в доме бедного горожанина?

Производивший раскопки Михаил Константинович Каргер предположил, что ремесленник как-то обрабатывал эти бусы, просверливал в них отверстия. Видимо, это был ремесленник-ювелир, камнерез.

Во время разгрома города он попытался спасти самое ценное, что у него было, – хрустальные бусы, обработка которых кормила его и семью. Мастер схватил корчагу с бусами и стал подниматься со своей ношей по лестнице.

Но тут случилось что-то, что заставило его бросить на верхней ступеньке сосуд. А может быть, он просто уронил его, споткнувшись второпях. Корчага разбилась на куски, бусы со стуком покатились по ступенькам, по полу…

Вот, кажется, и все.

Но, когда археологи уже в музее склеили обломки корчаги, оказалось, что не хватает значительной ее части, а именно – дна. Видимо, киевлянин не погиб под развалинами своего дома. Ведь в землянке не нашли его скелета. Наверное, он сумел все же в тот момент спастись сам и захватить с собой часть бус, унося их в большом черепке – днище корчаги. Остался ли он жив, сумел ли бежать или попал в полон, об этом мы ничего не знаем. Но корчага, рассказавшая нам весь этот эпизод, снова склеена и хранится в Киевском музее.

ВРАТА НОВГОРОДСКОЙ СОФИИ

На одной из первых послевоенных выставок картин советских художников общее внимание привлекло полотно, написанное знаменитыми карикатуристами Кукрыниксами – М. В. Куприяновым, П. Н. Крыловым и Н. А. Соколовым, – «Бегство фашистов из Новгорода».

Нет, это была не карикатура. Чувство боли и гнева охватывало всякого, кто видел картину.

Занесенные снегом, огромные бронзовые фигуры разрушенного немцами памятника тысячелетию России, как бы взывая об отмщении, поднимали руки к хмурому небу. Среди полуразрушенных зданий новгородского кремля сновали серо-зеленые фигурки фашистов-поджигателей с факелами в руках.

А на заднем плане высилась белая громада древнего Софийского собора. Он тоже был сильно поврежден. Огромный центральный купол, некогда горевший золотом, ободран до каркаса (в газетах писали, что это какой-то немецкий генерал хотел подарить своей супруге столовый сервиз). Над собором – зарево занявшегося уже пожара. Но крепко стоит это прекрасное здание, и его спокойные, торжественные линии художники противопоставили мечущимся фигуркам немцев, подчеркивая тем самым обреченность фашистов и уверенность в победе русского народа.

София! Сколько раз угрожали ей враги за девять веков ее существования! Но выстоял Великий Новгород, выстояла Русская земля, и враги всякий раз бывали отброшены и разбиты.

Софийский собор был главной церковью Новгородской республики. Однако он значил для народа гораздо больше, чем могла значить любая церковь.

С Софией связывалась мысль о самом Новгородском государстве. «За святую Софию!» – призывали друг друга новгородцы в боях. «На полатех Софии» хранилась казна Великого Новгорода, откуда брали в случае необходимости средства, например, на постройку крепостей. Неудивительно, что новгородцы стремились украсить свою Софию не только художественной росписью, но и военными трофеями.

С западной стороны собора и сейчас есть огромные бронзовые двери. Если присмотреться к ним повнимательнее, нас поразят изображения на рельефных литых пластинах, из которых составлены эти «врата» (так принято называть церковные двери). С первого взгляда как будто ничего особенного. На каждой створке дверей по двадцать четыре прямоугольника, в которых литые рельефные изображения различных «божественных» сцен: Еву вытаскивают из ребра Адама, ангел передает Марии весть о том, что она станет матерью бога, Христос на осле въезжает в Иерусалим, а на другом изображении – возносится на небо. Все это, конечно, передано несколько условно и наивно. Но и сама манера художника, и одежды, и в особенности оружие изображенных им людей какие-то не русские. Воины с треугольными щитами, в конических шлемах, какие были в ходу в Западной Европе в XI—XII веках, короли – в зубчатых коронах, духовные лица – в католическом облачении. Среди сцен на библейские и евангельские темы вклинились аллегорические изображения, но они мало понятны русскому зрителю.

Над изображениями – латинские надписи.

Так, на одной из аллегорических сцен два вооруженных воина попирают ногами поверженных врагов.

Вверху латинская надпись «fortitudo» и ее русский перевод – «крепость», внизу – латинское «paupertas» и русское – «убожество».

Но вот и изображения исторических лиц – епископ Александр Плоцкий, епископ Вихман Магдебургский. Ученые давно уже выяснили, что первый из них пребывал в городе Плоцке в Польском королевстве на реке Висле с 1129 по 1156 год, а второй правил Магдебургской епархией в Германии с 1152 по 1192 год. Город Магдебург стоит на реке Эльбе.

Но что особенно интересно – это изображения мастеров. Скромно одетый человек с непокрытой головой, с весами в правой и клещами в левой руке стоит в свободной позе, чуть согнув правую ногу. Над его головой – надпись: «Riguin me fecit» – «Меня сделал Риквин». Такие слова мастер как бы вложил в уста своего детища. А вот и другой ремесленник, помоложе, с длинными волосами, с клещами в руках. Его звали Вайзмут, как гласит соответствующая надпись.

Итак, несомненно, что двери сделали мастера Риквин и Вайзмут. Всего вернее, что они выполняли заказ Магдебургского епископа Вихмана. Это могло быть не раньше 1152 и не позже 1192 года.

Как же попали эти двери в Великий Новгород, что стоит на берегах реки Волхова, немного ниже ее истока из озера Ильмень? Кто перевел на русский язык множество латинских надписей?

Когда это произошло?

Почерк русских надписей – это так называемый «устав», каким писали у нас в XIV веке. Значит, не менее ста лет, а, вернее, лет сто пятьдесят прошло между тем временем, когда врата были сделаны, и тем временем, когда они были снова собраны в Новгороде.

Что произошло с дверями за этот период?

На этот вопрос ответить значительно труднее. Им занимались многие ученые и не пришли к единому мнению.

Большинство исследователей считают, что церковные двери из Магдебурга были первоначально отправлены в город Сигтуну – один из политических и религиозных центров тогдашней Швеции. Здесь они красовались в каком-то католическом соборе, для чего и заказал их магдебургский епископ Вихман.

Но Сигтуна была в 1187 году взята и разрушена русскими и финскими войсками. Предполагают, что в этом походе участвовали и новгородцы. Тогда уже совсем просто представить себе, что в качестве военного трофея они увезли двери Сигтунского собора, а потом (может быть, даже много позднее) приспособили их к своей Софии. В пользу этого предположения говорит и то, что одни из дверей Софийского собора издавна называют Сигтунскими. Но вся беда в том, что это имя присвоено как раз не тем дверям, о которых только что рассказывалось. Их имя «Корсунские» (то есть Херсонесские). Сигтунскими же называют другие, внутренние двери собора, а они, кстати сказать, не западноевропейской, а явно византийской, возможно, как раз херсонесской работы.

Сторонник другой точки зрения, археолог Владимир Андреевич Богусевич, не соглашается с тем, что здесь просто перепутаны названия и Сигтунские двери в более позднее время названы Корсунскими, а Корсунские – Сигтунскими. Он думает, что двери византийской работы действительно могли попасть в Новгород через Сигтуну путем перепродажи. А двери, сделанные по заказу Магдебургского епископа, пребывали ряд лет в Дерптском католическом соборе (Дерпт – это нынешний Тарту в Эстонии) и были захвачены новгородцами много позже, во время похода против немецкого Ливонского ордена в 1262 году, привезены как трофей в Новгород и через несколько десятков лет приспособлены к Софийскому собору.

Тем или другим путем, но двери попали в Новгород. Чтобы использовать этот трофей для своего собора, новгородцы, которых не смущало, что здесь изображены католические святые, должны были проделать немалую работу.

Видимо, собор, для которого двери были заказаны, имел несколько меньший дверной проем. Привезенных в Новгород литых пластин не хватило для огромного портала новгородской Софии.

И тут за дело взялся новгородский мастер. Он отлил несколько недостающих пластин, на одной из которых поместил излюбленное в русских сказаниях изображение Китовраса – мифического царя, получеловека-полуконя, побежденного, согласно одной из легенд, библейским царем Соломоном. Китоврас изображен стреляющим из лука. На другой пластине новгородский мастер поместил фигуру дьякона, каких можно было встретить в русских городах еще и в начале нынешнего столетия. Он выбил также на всех пластинах русские переводы латинских надписей, а на своих пластинах – русские надписи. Он смонтировал (как мы сейчас говорим) эти красивые двери и вделал их в портал Софии.

Кто же был этот искусный новгородский мастер?

К счастью для нас, он, видимо, считал, что сделал для софийских врат не меньше, чем его немецкие собратья, и решил поместить в том же ряду, где были их скульптурные изображения, и свой портрет, который, по всей вероятности, сам и отлил.

Маленькая бронзовая фигурка изображает человека средних лет. Волосы его пострижены «в кружок», как носили русские крестьяне и горожане еще в прошлом веке. Лицо обрамляет окладистая борода. На человеке длинная, до колен, рубаха с низким круглым воротником-«ожерельем», узкие штаны заправлены в сапоги с короткими голенищами. Рубаха подпоясана матерчатым поясом, концы которого висят спереди. В правой руке мастер держит молоток, в левой – клещи. На поясе его висит на длинной ручке тигель для плавки металла. Над головой выбита надпись: «Мастер Аврам».

Он, как и его западноевропейские сотоварищи, изобразил себя с атрибутами своего ремесла. Тигель необходим литейщику для того, чтобы расплавить металл на сильном огне плавильной печи (предварительно отвесив на весах необходимое для сплава количество). У одних тиглей были длинные ручки, другие (побольше) ручек не имели, и их брали клещами прямо за край. Такие тигли находят при раскопках. Нередко на их краях ясно видны отпечатки клещей. Видимо, жар огня был так силен, что глина оплавлялась и кончики («губы») клещей вминались в тело тигля. Ну, а без молотка мастер Аврам не мог бы ни приклепать отлитые им пластины к Сигтунским вратам, ни вычеканить надписи. Конечно, для этого ему нужен был еще и чекан.

Так сохранился до наших дней автопортрет новгородского ремесленника-литейщика, мастера Аврама, сделавшего для Софии эти замечательные двери.

ШЕДЕВР МАСТЕРА КОСТЫ

«Мастер Аврам»… Этот новгородский ремесленник назвал себя мастером. В его время повсюду в Европе было хорошо известно, что такое «мастер».

«Майстер», – говорили в тогдашней Германии.

«Мэтр», – почтительно произносили во Франции.

«Маэстро» – так звучало это слово в далекой Италии. И повсюду люди, носившие звание мастера, справедливо гордились им.

Трудна была работа средневекового ремесленника. Он должен был не только уметь сделать добротную и красивую вещь, которая понравится заказчику, но и успешно соревноваться в своем деле со множеством других горожан, занимавшихся тем же ремеслом, с переселявшимися в город деревенскими ремесленниками. Наконец, он должен был делать вещи лучше или, во всяком случае, не хуже, чем делали в других городах, иначе даже его сограждане будут охотнее покупать изделия иноземных мастеров. Трудно было и бороться со своим феодальным сеньором, сохранить свой дом и имущество.

Чтобы отвоевать и защитить свои права, ремесленники уже издавна стали объединяться в общества, которые называли в разных странах по-разному. Впоследствии ученые стали называть их германским названием – «цехи».

Цехи заботились об организации производства, следили, чтобы все их члены строго соблюдали установленные цехом правила, добивались высокого качества изделий. Еще ревнивее следил цех за тем, чтобы никто, кроме его членов, не делал в этом городе таких же вещей. Сапожники, перчаточники, ткачи, кузнецы, оружейники, гончары, литейщики каждого города, раз добившись исключительного права заниматься своим ремеслом, готовы были до последней капли крови защищать это право, стеной вставали против чужаков. Впрочем, не только такие профессии, но и другие, ничего не имевшие общего с ремесленным производством, организовывали цехи. Были цехи мясников, художников; говорят, в славном городе Нюрнберге был даже цех певцов.

Попасть в цех было трудно. Мальчик долгие годы жил в ученье у члена цеха. Нелегка была доля ученика. Ученье, даже у самого доброго мастера, не обходилось, конечно, без оплеух и затрещин. Приходилось и выполнять разную домашнюю работу, а за ошибки или небрежность иногда и оставаться без обеда. «Многажды ремественник клянется не дати ученику ни ясти ни пити», – читаем в одной средневековой русской грамоте. Потом юноша становился помощником своего хозяина – подмастерьем и только затем, иногда уже в зрелом возрасте, получал звание мастера, а с ним – и право открыть в городе свою мастерскую, быть полноправным членом цеха, самому иметь подмастерьев и учеников.

Но для этого мало было прослужить ряд лет у мастера. Нужно было еще доказать, что не зря прошли эти годы, что подмастерье действительно постиг все тайны мастерства, что он может делать отличные вещи. Экзамен на мастера (если можно было так назвать это испытание) заключался в том, что подмастерье должен был сделать такую вещь, которая свидетельствовала бы о его высоком мастерстве. «Майстерштюк», – называли такое изделие немцы. «Шедевр», – называли его французы, и это слово до сих пор имеет в нашем языке значение прекрасного произведения.

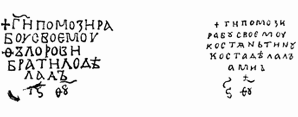

В новгородском Софийском соборе, в его ризнице – комнате, где хранились всякие церковные ценности, – до сих пор показывают посетителям среди других древних вещей два высоких чеканных кубка, удивительно похожих друг на друга. Оба кубка с красивыми гнутыми ручками, украшенными изображениями цветов. На гранях сосудов – фигуры святых, как в ту пору полагалось; на углах между гранями вьется виноградная лоза. По верхнему краю и на поддонах – надписи: вверху – духовного содержания, внизу – с именами заказчиков. «Сей сосуд Петрилов и жены его Варвары», – читаем на одном кубке. «Сей сосуд Петров и жены его Марье», – написано на втором. Что же, оба эти кубка сделал один мастер для какого-то Петрила или Петра, женатого первый раз на Варваре, а второй – на Марье? Может быть, это были своеобразные свадебные подарки? Но достаточно взглянуть на днища кубков, чтобы увидеть, что сосуды сделаны разными мастерами. Оказывается, там есть еще надписи, правда не так парадно выведенные, как на лицевой стороне кубков. «Господи помози рабу своему Флорови. Братило делал», – написано на кубке Петрила и Варвары. «Господи помози рабу своему Константину. Коста делал. Аминь.», – читаем на кубке Петра и Марьи. Значит, первый кубок – работа мастера Братила, при крещении получившего христианское имя Флор (мы увидим впоследствии, что нередко в те времена русские люди имели по два имени). Второй же сделал другой мастер, Константин, в просторечии именовавшийся («зовомый», как тогда говорили) Коста.

Так, может быть, и заказчики этих мастеров были разные? Может быть, Петрило, женатый на Варваре, совсем не то же лицо, что Петр, женатый на Марье? Именно так и предположил Борис Александрович Рыбаков, последним изучавший эти сосуды.

Присмотревшись к подписям мастеров, мы увидим, что между ними есть большая разница не только в содержании, но и в почерке. Общим для них является только традиционное начало «Господи, помози рабу своему…». Так писали в те времена все, верующие и неверующие. Братило выводил прямые, строгие, несколько угловатые буквы. Между словами он не оставлял промежутков, а писал все буквы подряд. Буква «ять», ставившаяся ранее для обозначения какого-то звука, который в нашем языке превратился в «е», у него такая же, как и остальные, ничуть не выше.

Надпись Косты выведена гораздо свободнее. Буквы ее мельче, не такие угловатые. Между словами иногда есть промежутки; буква «ять» выдается над строкой. Но важнее всего то, что Коста пользовался и несколько иной орфографией. Так, в слове «рабу», где Братило передавал, как было принято в глубокой древности, звук «у» через две буквы – «о» и «у» («рабоу»), Коста писал просто «у» («рабу»), как писали позже и как мы пишем теперь. Все эти отличия далеко выходят за пределы обычного различия почерков двух людей. Они указывают на то, что Коста писал много позднее Братила.

Имя Петрила связывают с упомянутым в летописи новгородским посадником (так называли одного из высших выборных правителей этого государства) Петрилом Микульчичем, который был в этой должности с 1130 по 1134 год. В 1135 году Петрило Микульчич был убит в одном из сражений. Мы не знаем, сколько было лет Петрилу, когда он погиб. Но редко посадниками избирали людей молодых. А женились тогда рано. Поэтому нет ничего невероятного в том, что мастер Братило, который, судя по его почерку, работал в конце XI – начале XII века, сделал кубок по заказу Петрила Микульчича к его и Варвары свадьбе. Но Коста, почерк и орфография которого так отличаются от Братиловых, жил, по-видимому, почти на столетие позже, в конце XII – начале XIII века, когда, разумеется, уже давно не было на свете ни Братила, ни Петрила.

Почему же он сделал кубок, так явно подражая Братилу?

Почему он скопировал не только общую форму сосуда, но и его детали, лишь в отдельных мелочах позволяя себе какую-то самостоятельность?

Ведь хороший мастер-ремесленник – это тот же художник. Он не любит точно повторять даже свои собственные изделия, если это не вызывается необходимостью.

Наверное, Косту обязали сделать кубок точно такой, какой сделал раньше Братило; «на Братилино дело», как тогда говорили. А если так, нам уже не покажется странной мысль Бориса Александровича Рыбакова, что кубок был «урочным изделием», «шедевром» Косты, который тот должен был сделать, чтобы получить звание мастера.

Молодой ремесленник долго учился серебряному делу в Великом Новгороде. Наверное, был учеником, потом – подмастерьем («отроком», или «унотой» – «юношей», как их называли на Руси). Новгород переживал тогда пору своего расцвета. Его ремесленники славились по всей Руси и за ее пределами. В ближние и дальние земли шли новгородские «бусы-корабли» с товарами, сделанными новгородскими мастерами. Из Западной Европы, Заволжья, Средней Азии и с Кавказа и даже из далеких Ирана, Афганистана и Индии везли в Новгород разные товары и сырье для его ремесленников. Было здесь у кого поучиться и тончайшей ювелирной работе.

Но вот настал срок, когда мастер уже ничему не мог больше выучить своего «отрока». Возможно, что в это время какой-то богатый новгородец, по имени Петр, собирался жениться на Марье. И Косте показали великолепный кубок, что сто лет назад сделал знаменитый новгородский мастер Братило. Видимо, тогда этот кубок уже хранился в софийской ризнице.

«Можешь сделать кубок «на Братилино дело»? Будешь мастер!»

И вот день за днем работал Коста над своим «урочным изделием». Выдержал ли он этот экзамен? Этого нигде не написано, но, судя по тому, что его «шедевр» хранится уже не один век рядом с Братилиным, – выдержал, и недурно.