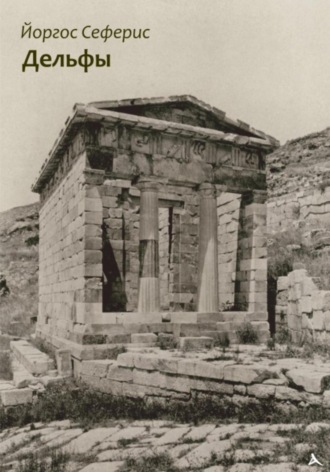

Йоргос Сеферис

Дельфы

Йоргос Сеферис – выдающийся греческий литератор, известный прежде всего как поэт (в 1963 году он удостоен Нобелевской премии в области поэзии), а также как блестящий эссеист и автор оригинального «романа» «Шесть ночей на Акрополе».

Эссе «Дельфы» написано в августе 1961 г. по заказу немецкого издательства «Кноррунд-Хирт», где и вышло впервые в свет в серии художественных альбомов (“Das kleine Kunstbuch”) в немецком, а затем и в английском переводах (первая публикация греческого оригинала 1962 год).О написании этого эссе Й. Сеферис сообщает следующее: «Этот текст не является, естественно, ни археологическим, ни туристическим путеводителем. При написании его я использовал Guide Bleu, 1953, просмотрев также H.W. Parke, History of the Delphic Oracle (Basil Blackwell, Oxford, 1939) и Павсания с комментариями Дж. Фрэзера (Macmillan, London, 1913)».

«ДЕЛЬФЫ»1

В начале был гнев земли. Затем пришел Аполлон и убил хтонического дракона Пифона, труп которого был оставлен гнить. Отсюда якобы и происходит первое название Дельф – Пифо (корень pyth = «гнить»)2. В таком вот перегное и пустила корни, а затем буйно разрослась сила бога гармонии, света и ясновидения. Миф этот может означать, что темные силы становятся питательной средой для света и, чем мощнее эти силы, тем ярче свет, который возобладает над ними. И думается, что Дельфийский пейзаж так и содрогается от внутреннего сияния, потому что нигде больше на земле, пожалуй, нет другого места, в создании которого столь значительную роль сыграли хтонические силы и совершенный свет.

При подъеме к Парнасу со стороны Стадиона видна разделяющая две скалы Федриады огромная зияющая рана, словно нанесенная ударом секиры Гефеста сверху вниз – до Кастальского ключа и еще ниже – до глубин ущелья Плиста3. Здесь испытываешь содрогание перед израненной жизнью, которая еще пытается дышать изо всех сил на свету и радуется, когда наступает рассвет и восходит солнце.

А когда с наступлением ночи усталые цикады смолкают, слышится неясный шепот, который напоминает прерывающийся голос пророчицы Кассандры: возможно, это и есть единственный естественный звук, схожий с неведомым нам (то есть «не подвергшимся обработке») «воплем» пифии:

ὀτοτοτοτοῖ πόποι δᾶ

ὦπολλον ὦπολλον…

ototototoi popoi da

opollon opollon…

(Эсхил, «Агамемнон», 1072)

Согласно преданию, Кассандра обладала пророческим даром, однако богу было угодно, чтобы никто ей не верил, как не верим ей и мы.

Если ехать в Дельфы из Афин, после Фив и Лебадеи4, в том месте, где от главной дороги отходит поворот на Давлиду5, видно перепутье Мегаса, «пожирателя разбойников», как называют его народные сказания прошлого века6. Во времена пифии перепутье это называлось Схиста (Разломанная дорога)7. Это перепутье очень важно для эмоциональных комплексов древних, а, возможно, в несколько ином смысле и для наших. Здесь начинается история Эдипа, нашедшего ответ на загадку Сфинги, – слепого Эдипа, величайшего молителя. Пифия дала его отцу оракул: «Ты ищешь сына, Лай. Я дам тебе его. Но доля твоя – утратить свет дня от руки его». Лай отправился в Дельфы. Эдип возвращался оттуда. Они встретились на этом перепутье, у тяжелой громады Парнаса. Ни тот, ни другой не знал, кто перед ним. Вспыхнула ссора, и Эдип убил своего отца.

Мы живем в век так называемого технического прогресса. Пифия умолкла. А из мифа об Эдипе наука заимствовала символы и термины, которые занимают нас, возможно, даже больше, чем Дельфийское прорицалище занимало древних. Сегодня эта легенда еще может подарить многим из нас приятный веер в театре, если посчастливится и будет играть хороший актер. Однако, хотя у нас нет уже того Эдипа, зато есть «Эдипов комплекс» и его последствия. Лучше ли это? Может быть. Вопрос не столько в том, что завершилось, сколько в том, чем мы, живущие, как и любое другое проявление жизни, при разрушении и перемене заменяем то, что считаем завершенным.

Я думаю об этих огромных волнах глубокого моря времени, которые перемещают смысл слов. Например, какой смысл обрело в наши дни слово χρησμός «прорицание»? Слово стало как бы археологическим объектом. Согласен. Но каков его смысл? Может быть, оно невольно обрело тот или иной научный, своего рода математический вид? Кто знает… Во всяком случае, нынешний человек ощущает, что в глубине современного мышления должно остаться что-то от упраздненных древних выражений. Иначе разве могли бы мы испытывать здесь столь сильное потрясение?

В Дельфы можно добраться и с моря – от Итеи. Когда-то она называлась Кирра8, и именно сюда Аполлон в образе дельфина привел минойский корабль. С тех пор, если верить Гомеровскому Гимну, Пифо стали называть Дельфами:

ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ

εἰδόμενος δελφῖνι θοῆς ἐπὶ νηὸς ὄρουσα͵

ὣς ἐμοὶ εὔχεσθαι δελφινίῳ· αὐτὰρ ὁ βωμὸς

αὐτὸς δέλφειος καὶ ἐπόψιος ἔσσεται αἰεί.

Так как впервые из моря туманного в виде дельфина

Близ корабля быстроходного я поднялся перед вами,

То и молитесь мне впредь, как Дельфинию, и да зовется

Жертвенник этот дельфийским. И будет он славен вовеки.

(«Гимн к Аполлону», 493–496)

Как хорошо, отправившись с побережья, оказаться под сенью серебристых олив на Крисейской равнине и, двигаясь среди них, читать по слогам морщины густого скопления стволов! Если же тень надоест, можно посмотреть ввысь, и там, среди непрестанно движущейся голубизны, явится вдруг двуглавый Парнас, ниже – выступ западной Федриады, а еще ниже – акрополь Крисы9. Там происходили ристания колесниц, воспетые Пиндаром в ритме, который звучит над Дельфами вместе с некоторыми другими мощными голосами:10

… ναυσὶ δ΄ οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις

ἐς Ὑπερβορέων ἀγῶνα θαυμαστὰν ὁδόν.

Но ни вплавь, ни впешь

Никто не вымерил дивного пути

К сходу гипербореев…

(Пиндар, «Пифийские песни», Х, 29–30)11

Рассказывали, будто ежегодно Аполлон отправлялся на три месяца к гипербореям. Кто такие гипербореи? Народ этот пребывает в глубинах мифа. За одним столом с ними, – продолжает Пиндар, – пировал некогда Персей, который видел, как они приносили богу великолепные гекатомбы из ослов, а Аполлон смеялся, видя «встающее бесстыдство» приносимой в жертву скотины. Муза всегда пребывала с ними: ни недуг, ни старость не удручали это священное племя. Жили они, не ведая ни трудов, ни битв, избегнув мстительной Немесиды.

Вверху, в Дельфах, уже за селением, там, где дорога подходит к теменосу12, чувствуешь, что вступаешь на землю, не похожую на остальной мир. Это амфитеатр, приютившийся на первых ступенях Парнаса. На востоке и на севере его замыкают скалы Федриады: Гиампия, спускающаяся, словно нос огромного корабля, и рассекающая ущелье, и северная Родина13, подходящая почти к самому Стадиону. На западе высится скалистая стена Ай-Льяса (Святого Ильи)14, за ней – горы Локриды15 и Гьона16, за которой уходит на закат солнце. Если смотреть на юг, перед тобой простираются могучие очертания Кирфиды17, а у подножья ее – долина Плиста. Летом Плист пересыхает, и его безводное русло блестит на солнце, а оливы словно изливаются потоком, затопляя всю Амфисскую равнину до самого залива, откуда их и видит впервые мореплаватель. Ближе – сияющие камни развалин Мармарии18, среди которых выделяются три колонны Фолоса19. Я чуть было не забыл упомянуть о Кастальском ключе20. А ведь вода его благоухает чабром.