Светлана Ярославцева

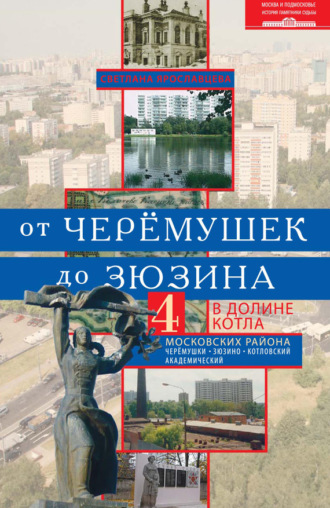

От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический

Учитывая согласие колхоза и заключение экспертизы о наличии на запрашиваемых участках запасов глины, исполком райсовета решил отвести Черёмушкинскому заводу 10 га из земель колхоза им. Сталина, а колхозу, учитывая недостаток у него земли и наличие в смежности с колхозом земель фонда Исполкома Моссовета, изъятие произвести с земельной компенсацией, «предварительно обязав кирпичный завод привести указанную площадь земли в пригодное для сельскохозяйственного использования состояние»171.

Малоземелье не позволяло колхозу использовать рекомендуемый райзо (районным земотделом) семипольный севооборот. Подобное ограничение в площадях существовало во всех маленьких колхозах, созданных в 1930–1931 гг. в каждом отдельном селении, независимо от их размера. И это стало причиной массового слияния мелких колхозов, предпринятого в Московской области в 1950 г.

План строительства Юго-Западного района. 1957 г.

При этом Черёмушкинский колхоз им. Сталина вместе с Волхонским колхозом «Возрождение» присоединили к зюзинскому колхозу им. 9 января. Новый колхоз назвали: им. Молотова. Общая площадь укрупненного колхоза составила 584,86 га, в том числе пашни 205,41 га. Для него был составлен новый план землепользования, в котором земли села Троицкого стали частью общих полей, к северу от зюзинской земли, а колхозники села Троицкого объединены в одну бригаду. Сельскохозяйственные земли Троицкого были отделены от Зюзина землями поселка Черёмушки и других землепользователей. Поэтому использовать их в полевом севообороте нового колхоза им. Молотова было неудобно – далеко. Пахотные земли села Черёмушки агрономы решили использовать под припарниковый севооборот, о чем и записали в акте осмотра землепользования сельхозартели им. Молотова.

Укрупнение сельскохозяйственных артелей, смежных с Москвой, было в некоторой степени вынужденным. На них с севера все активнее наступал город – и колхозы отдавали столице земли, которые уже уходили из состава колхозов без земельных и денежных компенсаций.

Еще по плану реконструкции Москвы 1935 г. предполагалось строительство новых кварталов вокруг Москвы на территории Юго-Западного района размером в 16 тысяч га, как наиболее здоровой для жилья.

Земли между старым селом Троицким Черёмушки и Кадашевским оврагом, где протекала речка Чура, разбили на кварталы по шахматной системе и назвали их Новые Черёмушки. Дома 9-го квартала Новых Черёмушек уже в конце 1940-х гг. стали возводиться на резервных территориях. К 1957 г. дома появились не только в плане, но и на 1, 3, 5-й Черёмушкинских улицах. В 9-м квартале Новых Черёмушек появились своя школа, столовая, детские учреждения, а также зоны для отдыха и спорта. И на выпущенной в том же году иллюстрированной карте Москвы на месте Черёмушек изображены новые кварталы и улицы.

На резервной территории, граничащей с Москвой, находился и колхоз им. Горького в деревне Семёновской. Троицкое Черёмушки и Семёновская единым клином входили в столичные земли. И поэтому для расширяющегося города – по решениям Мосгорсовета и Мособлсовета – им пришлось уступать колхозные земли.

В 1948 г. у колхоза им. Горького изъяли 19 га пашни для Института педиатрии 4,5 га, для Нефтяного института им. Губкина – 19 га, для Академии наук СССР – 117 га пашни.

В декабре 1948 г. колхозники отказались выделять земли Госснабу СССР и Управлению по строительству Дворца Советов, так как за последние годы из всей колхозной площади 495 га отрезано различным учреждениям 178 га, иначе колхоз нужно ликвидировать.

В 1950 г. к семёновскому колхозу им. М. Горького присоединили колхозы села Воронцова (им. Ворошилова) и деревни Шаболово (им. Ленина). Новый колхоз получил название «Сталинский путь». В 1954 г. в колхоз «Сталинский путь» влили колхоз «Памяти Ленина», укрупненный в 1950 г. в результате объединения трех хозяйств: села Конькова («Пятилетка в 4 года») и деревень Дальнее Беляево (им. Сталина) и Деревлёво («Памяти Ленина»). Колхозники прежних маленьких хозяйств стали работать на правах отдельных бригад, работавших на землях каждого селения. Новое хозяйство с прежним названием «Сталинский путь» заметно увеличилось, но его земли, примыкающие к границе Москвы, постоянно изымались для строительства новых городских кварталов Ленинского проспекта и для разработки глины.

В 1950 г. под улицы и проезды отдано 8,66 га выпасов; Черёмушкинскому заводу для разработки глины 19,02 га (из пашни Шаболова); а Воронцовскому кирпичному заводу – 13 га.

В 1952 г. под строительство Дворца Советов – 10 га выпасов; тресту Мосгорупржилстрой – 8 га; Мосгортресту прачечных – 1 га; МГУ им. Ломоносова под строительство – 4 га; электротяговой подстанции под строительство – 0,32 га; Московскому инженерно-строительному институту им. Куйбышева под строительство жилых и учебных зданий – 3,78 га; тресту Мосплодовощ под склады – 1,5 га; Черёмушкинскому заводу для разработки глины 50 га (из пашни Шаболова). В 1953 г. – Горному институту под строительство жилых и учебных зданий – 1,7 га; Черёмушкинскому заводу для разработки глины – 25 га (из пашни Шаболова); для строительства трамвайных путей от 5-го Донского проезда в МГУ – 10 га из пашен, садов и усадеб колхозников, при этом Управление по строительству дорог оплатило разрушенное бульдозерами имущество и посадки, а также сарай-гараж, хату-лабораторию колхоза и 14 крестьянских усадеб вместе с усадьбой председателя Ивана Михайловича Лунёва за одни сутки переселили на юг села Воронцова. И.М. Лунёв был председателем семёновского колхоза с самого его образования в 1930 г.

А колхоз им. Сталина села Троицкое Черёмушки в 1950 г. объединился вместе с колхозами села Зюзина (им. 9 января) и деревни Волхонки («Возрождение»).

В декабре 1957 г. в черту Москвы включили несколько прилегающих к Москве территорий, в том числе центральную часть ЮгоЗападного района – растущие микрорайоны массовой застройки Новые Черёмушки и Нагорную улицу (Ленинский район), рабочий поселок Новые Черёмушки, ВНИВИ, Черёмушкинский кирпичный завод, частично земли колхоза «Сталинский путь», населенные пункты: Волхонка, Стрелка, а также упразднили рабочий поселок Черёмушки Ленинского района172, который тоже стал частью Москвы. Так земли Черёмушкинской бригады колхоза им. Молотова заметно уменьшились. С 1 января 1958 г. земли Троицкого Черёмушки (в составе колхоза им. Молотова) вошли в состав смежного с ним семёновского колхоза «Сталинский путь»173, который тоже значительно уменьшился за предыдущие годы.

На плане нового строительства 1958–1960 гг. хорошо видно, где располагались и старые строения, усадьба Черёмушки (быв. Якунчикова) и деревня Шаболовка, и новые – поселок им. Губкина, 9-й квартал Новых Черёмушек и др.

План строительства 9-го квартала Новые Черёмушки на 1958–1960 гг. 1957 г.

К 1960 г. строительство в Новых Черёмушках шло полным ходом. А 18 августа 1960 г. указом РСФСР в состав Москвы были включены окружающие столицу районы области до Московской кольцевой автодороги, которая только еще строилась отдельными фрагментами.

Усадьба Знаменского Черёмушек сохранилась, а маленькое село Троицкое при этом просто снесли, и никто из живущих на тех местах жителей не помнит, что находилось в пределах самого первого от оврагов квартала, ограниченного с юга улицей Шверника. Чаша пруда, когда-то расположенного рядом с Троицкой церковью, видна была еще в 1978 г. Поблизости, практически в центре этого квартала, стоит новопостроенная Троицкая церковь, не видная за огромным зданием общежития МГУ, возведенным у перекрестка улиц Большой Черёмушкинской и Шверника. А улица Новочерёмушкинская, начавшись в селе Троицком, пересекла по прямой все колхозные и заводские земли Троицкого и Шаболова и стала стержнем, вдоль которого поднялись городские кварталы Новые Черёмушки.

Село Знаменское Черёмушки

История владельческой дачи. В конце 1630 г. по челобитной Афанасия Прончищева вместе с дьяком Венедиктом Маховым земля вдоль речки Вздериношки, в ее среднем течении, в качестве обводной пустоши Черёмошье была отмежевана от сельца Шашеболцова, подмосковного поместья князя Богданова Фёдорова сына Долгорукого, имевшего землю с прудом в верховье этой речки.

Юго-западную половину пустоши Черёмошье, примыкавшую к Шаболовскому владению князя Богдана Фёдорова сына Долгорукого, занял Венедикт Махов, после которого за долги по государеву указу деревня Черемха перешла (в 1636 г.) думному дьяку Фёдору Лихачёву. Думный посольский дьяк Фёдор Лихачёв происходил из литовского православного шляхетского рода, в октябре 1641 г. он был пожалован в печатники, в сентябре 1644 г. – в думные дворяне. С таким значительным лицом князю Богдану Долгорукому спорить было трудно.

В 1643 г. Ф.Ф. Лихачёв выдал дочь Прасковью за стольника князя Ивана Семёнова сына Прозоровского и дал за ней приданое сельцо Дурнёво, а в 1649 г. продал зятю село Долгие Ляды.

В 1650 г. думный дворянин Фёдор Фёдорович Лихачёв ушел в Псково-Печорский монастырь (постригшись в монахи под именем Филарет), где и умер 25 января 1653 г.

В духовной он подарил деревню Черемху своему малолетнему внуку князю Петру Прозоровскому (род. 1645–1646). Но пока тот подрастал, владел деревней его отец стольник князь Иван Семёнов сын Прозоровской. У него с Прасковьей родились трое сыновей и три дочери174.

Князья Прозоровские – ветвь древнего княжеского рода князей Ярославских, потомки которых, удельные князья Моложские, в XVIII колене от Рюрика приняли фамилию князей Прозоровских от принадлежавшего им в Моложском уезде (на территории теперешней Ярославской области) села Прозорова175. Так как в XVIII в. дочь боярина князя Андрея Петровича Прозоровского (XXV колено) вышла замуж за Фёдора Фёдоровича Мусина-Пушкина, село это перешло в род Мусиных-Пушкиных, а в начале XIX в. находилось во владении графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, знаменитого открывателя «Слова о полку Игореве»176.

Особенно много князей Прозоровских служило первым царям Романовым. Это были дети, внуки и правнуки князя Семёна Васильевича, который начинал служить Михаилу Фёдоровичу, а боярином стал в 1647 г. при царе Алексее Михайловиче. Вместе с боярином князем Никитой Ивановичем Одоевским Семён Васильевич работал над Соборным уложением 1649 г.

21 декабря 1656 г. в Вязьме, по итогам полугодового похода в Смоленск, государь Алексей Михайлович пожаловал из стольников в бояре его сына князя Ивана Семёновича Прозоровского177.

Княгиня Прасковья Фёдоровна (урожденная Лихачёва) тогда же была пожалована в боярыни, а в 1667 г. стала верховой боярыней Московского двора178.

При принятии этого чина верховые боярыни в те времена присягали царице: «Лиха не учинити и не испортити, зелья лихова и коренья въ естве и въ питье не подати и ни въ какие обиходы не класти и лихихъ волшебных словъ не наговаривати… надъ платьемъ и надъ сорочками, надъ портами, надъ полотенцами, надъ постелями и надо всякимъ государскимъ обиходомъ лиха никоторого не чинити»179.

Это возвышение приблизило княгиню Прозоровскую к царицыну кругу. До того ни одна княгиня Прозоровская не удостаивалась чести быть приезжей боярыней у цариц.

Четырнадцатилетний сын боярина князь Пётр Прозоровской, родившийся в 1644–1645 г., начал службу при дворе 13 января 1659 г. – царь Алексей Михайлович пожаловал его в стольники. Уже с 1660 г. он стал чашником, носившим питье перед государем на приемах, затем рындой в белом платье на посольских встречах, приставом у вселенских патриархов – Паисия Александрийского и Макария Антиохийского.

Вотчину, завещанную ему дедом, Ф.Ф. Лихачёвым, – половину пустоши Черёмошья по обе стороны Черёмошского врага Чермнева стана – князь Пётр получил во владение, только когда он повзрослел, – она была отказана стольнику князю П.И. Прозоровскому 28 августа 1666 г. В деревне тогда имелся двор вотчинников, где жили «приказчик да 13 деловых людей, пашни 6 дес. 5 четей в поле, а в дву потому ж»180.

В следующем году его отец, боярин князь Иван Семёнович Прозоровской, был назначен воеводой в Астрахань, и с ним уехали: его брат стольник Михаил Семёнов сын Прозоровской, жена Прасковья Фёдоровна, урожденная Лихачёва, и два сына Борис большой и Борис меньшой. Стольник князь Пётр, служивший при государевом дворе, оставался в Москве.

В 1670 г. Степан Разин захватил Астрахань и казнил воеводу боярина князя И.С. Прозоровского и его брата Михаила, связав вместе и сбросив с высокой стены, как и многих защитников города.

А двух Борисов, сыновей боярина, повесил за ноги, и висели они два дня на городовой стене. Бориса большого, сняв затем со стены, тоже сбросили с роскату, а другого, Бориса меньшого, «по упрошению астраханского митрополита, сняв со стены и положа на лубок, отвезли к матери», которая укрывалась в монастыре.

После гибели астраханского воеводы его старший сын князь Пётр и выживший Борис меньшой Прозоровские – в числе ближних людей царя Алексея Михайловича. 27 января 1671 г. стольник князь Пётр Иванов сын Прозоровской был поезжанином на свадьбе царя Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной, а позже в перечне «Ближних людей жёны» в списке приезжих боярынь царицы Натальи Кирилловны появилась его жена княгиня Анна Фёдоровна (урожденная Ртищева). С 1674 г. князь Пётр Прозоровской – дядька (воспитатель) царевича Иоанна Алексеевича, ему поручалась охрана царевича, когда царь Алексей ездил из Москвы в свои любимые подгородные села или отправлялся к обедне в какой-либо из московских или подмосковных монастырей вместе с сыновьями. В 1676 г. перед своей кончиной царь Алексей Михайлович в числе особо доверенных лиц определил князя Петра в приставники к малолетнему царевичу Петру Алексеевичу, повелев хранить царевича, «яко зеницу ока».

Фёдор Алексеевич, став царем в 1676 г., пожаловал князя Петра Прозоровского в комнатные стольники, а 8 июня того же года в бояре.

Оба брата Прозоровские в январе 1682 г. участвовали в Земском соборе по уничтожению местничества; оба подписали и Соборное деяние, но старший Пётр – в числе бояр, а Борис – в числе комнатных стольников181.

Уже после Земского собора государь Фёдор Алексеевич пожаловал из стольников в бояре и младшего брата – князя Бориса Ивановича, назначив его судьей в приказ Большого дворца182.

После кончины в апреле 1682 г. царя Фёдора Алексеевича боярин князь Пётр Иванович Прозоровский сумел выдержать своеобразный нейтралитет в последующей борьбе сторонников Милославских и Нарышкиных, отстаивавших приоритет: одни – царевича Ивана, а другие – царевича Петра. Он служил всем трем сыновьям Алексея Михайловича поочередно: Фёдору Алексеевичу, Ивану Алексеевичу, а затем и Петру Алексеевичу – и так, что не только не попал в опалу, а, наоборот, сумел остаться верным данному Алексею Михайловичу обещанию183.

Долгие годы братья Прозоровские совместно владели доставшимися от отца селениями184. В конце июня 1675 г. они оба получили отпуск для поездки в вотчину на богомолье. Но при переписи 1678 г. во многих случаях старший брат был обозначен единственным владельцем. Как и в маленьком сельце Черемха Чермнева стана, которое долгое время не привлекало внимания владельца и не развивалось. В переписи 1678 г. в вотчине боярина князя П.И. Прозоровского сельце Черемха значились: двор вотчинников, где жили «прикащик и 3 дворовых человека, да двор скотной, где жили 4 деловых старинных людей; а крестьянских и бобыльских дворов нет».

Но в 1684 г. соседнее с Черемхой село Зюзино было пожаловано боярину князю Василию Фёдоровичу Одоевскому – свойственнику Петра Ивановича Прозоровского. Они были женаты на родных сестрах, дочерях Фёдора Михайловича Ртищева, одного из приближенных сановников царя Алексея Михайловича. Ртищев сыграл заметную роль в истории российского просвещения, создав на свои средства училищный монастырь, который поначалу назывался Преображенским, а позднее – Андреевским. Пётр Иванович Прозоровской был женат на Анне Ртищевой, а Василий Фёдорович – на Акулине Ртищевой.

Возможно, именно тогда Пётр Иванович присмотрелся к своему имению, завещанному дедом. Он увидел, что сосед князь Фёдор Долгоруков перешел «спорную межу, завладел многою землею к своему селцу Шаболцову, и межевые многие признаки люди ево и крестьяне перепортили…»185. И в 1685 г. боярин князь Пётр Иванович Прозоровской подал челобитную государю. Так вновь затеялось прежнее спорное межевое дело. Межи села Зюзина в этом деле принимались как неспорные.

Боярин князь Василий Фёдорович Одоевской, владевший селом Зюзином с 1684 по 1686 г., в последние годы жизни вместе с братьями Прозоровскими состоял в свите царя Ивана Алексеевича и нередко сопровождал его в поездках по монастырям. Когда Одоевской заболел и скоропостижно скончался 20 декабря 1686 г., жене Акулине Фёдоровне из всех владений по царскому указу – «до ее живота» – было оставлено село Зюзино. Но через полгода умерла и вдова князя Одоевского, свояченица П.И. Прозоровского. За неимением прямых наследников выморочное село Зюзино, которое имело 11 дворов, 166 чети пашни и всего 30 алтын доходу, отошло в раздаточные дворцовые волости. И хотя Зюзино Василием Фёдоровичем Одоевским было обещано, как писал в духовной его дед князь Н.И. Одоевской, его правнукам, сыновьям князя Юрия Одоевского, бояре Прозоровские, приближенные к царю Ивану Алексеевичу и к правительнице Софье Алексеевне, сумели очень быстро (в декабре того же 1687 г.) исхлопотать пожалование для князя Бориса Ивановича села Зюзина. Большую роль в этом сыграли не свойство братьев Прозоровских с В.Н. Одоевским, а активная поддержка братьями строительных планов Софьи Алексеевны.

В 80-х гг. XVII в. под покровительством правительницы Софьи Алексеевны было завершено многолетнее строение Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря на реке Истре. Сопровождая царя Иоанна в январе 1685 г., бояре Прозоровские присутствовали на освящении собора, где находились также Софья, князь В.В. Голицын и целый штат придворных. По заказу царевны был выстроен комплекс зданий в Новодевичьем монастыре, куда бояре Прозоровские не однажды сопровождали царя Ивана Алексеевича и правительницу Софью Алексеевну (июль 1688 г., май 1689 г.). Ходили бояре с правительницей и царем Иваном и в село Измайлово (октябрь, ноябрь 1688 г., июнь 1689 г.), где в 1688 г. была перестроена церковь Иоасафа-царевича, по архитектуре близкая к храму села Зюзина.

Церкви в новом нарядном стиле стали появляться не только в Москве, но и за ее пределами, в имениях, владельцы которых, вслед за князем В.В. Голицыным, восприняли новые веяния в архитектуре. Братья Прозоровские первыми сделали это – в 1686 г. начали строить каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в их общей родовой вотчине селе Петровском Дурнево тож на реке Москве близ Усова. И так активно, что через два года она была построена и освящена святейшим патриархом Иоакимом в присутствии царя Ивана.

Думаю, именно поддержка ближними боярами Прозоровскими замыслов царевны Софьи, их рвение в строительстве каменного храма в общей вотчине, селе Петровском, и вызвали ее благодарность – пожалование князю Борису выморочного села Зюзина186.

Начав в 1685 г. спорное межевое дело, боярин князь П.И. Прозоровской не остановился, пока не довел дело до окончательного решения. Челобитные за несколько лет споров и жалоб от всех участников межевого спора и многие выписки писцов снова заняли не один столбец, пока в 1694 г. межевщики не обновили межу владений боярина князя П.И. Прозоровского и стольника князя Ф.Б. Долгорукого.

В отписке писцов Р.С. Ефимьева и В. Фёдорова о размежевании пустоши Черёмошье, поданной ими в Поместный приказ 13 декабря 1694 г., эта межа между полупустошью Черёмошье и сельцом Шашеболцовым была описана следующим образом: «От межи князь Богдана Долгорукова, которая ныне подновлена, и на Ченцове враге усадьба, по дороге, что ездят от Зюзина на Сарафановскую пустошь, а Шашебольская тож, и по межник с пустошью Сарафановскою, а на сей стороне Ченцова врага, где усадьба, от межи князь Фёдора ж Долгоруково по устье Черёмошского врага и вверх тем Черёмошским врагом до вершины, которая вершина того Черёмошского врага пошла направо, и тою вершиною до Зюзинской дороги и через тое Зюзинскую дорогу прямо перелеском до межи Донского мнстря селца Семёновского».

По челобитным боярина князя П.И. Прозоровского, жаловавшегося и на людей братьев Прончищевых, занимавших его земли, как и люди князя Долгорукого, этих же писцов послали отмежевать две полупустоши Черёмошья, купленных полвека назад в общее владение и до того не разделенных – «тое боярина князя Петра Ивановича дачю половину пустоши Черёмошья, что ныне селцо Черемха, пашню и всякие угодья от земли думного дворянина Петра Ивановича да столника Михаила Прончищевых другой половины той пустоши от их дачи и старого владенья отмежевать к усадьбе селца Черёмошья…»187.

Вероятно, именно тогда был поставлен межевой столб при пересечении межи между двумя полупустошами дорогой, соединяющей их и идущей в Москву. Старожилы этих мест вспоминают, что видели столб и в 1960-х гг.

Результатом полувековых споров владельцев пустоши Черёмошья и Шашеболцова стал чертеж земель разных владельцев у села Зюзина, 1694 г., из этого дела, где показаны окрестности села Зюзина, обозначены межи сельца Черёмошья князя Петра Ивановича Прозоровского с Шашеболцовом князя Фёдора Богданова сына Долгорукого и владениями братьев Прончищевых. Чертеж приведен в начале книги. Рассмотрим его подетально в этой главе, так как именно по инициативе П.И. Прозоровского было завершено окончательное размежевание смежных владений в долине Котла.

Межевой столб между землями Знаменского и Троицкого Черёмушки тож. ГИМ. Фото 1925 г.

На чертеже нанесены три основные дороги. Одна называлась Елистратьевской (потому что вела от сельца Шаболова в деревню Елистратьеву, стоявшую на правом берегу Котла), другая, перпендикулярная первой, называлась Зюзинской – она вела от села Зюзина через речку Котёл к пустоши Сарафановой. Их пересечение было начальной точкой при описании межи, для обозначения которой и создан был этот древний чертеж.

Деревня Елистратьева стояла на правом крутом берегу речки Котёл, и здесь переправой пользовались только жители деревни. Ниже по течению пересечь Котёл было удобнее – по запруде у села Никольского. И чтобы проехать к ней, с Елистратьевской дороги сворачивали на Зюзинскую дорогу, что вела к пустоши Сарафановой. Запруда через Котёл была крепкая, она много веков служила мостом. От Никольского до Серпуховской дороги было ближе, чем от деревни Елистратьевой. На никольской запруде находилась тогда и мельница.

На верхней границе чертежа изображены храм и терем с подписью: «Село Никольское Козино тож по обе стороны речки…» Продолжена подпись уже ниже русла: «…Котла думного дворянина Петра Ивановича да Михаила Прончищевых». О селе Никольском подробно рассказано выше.

На чертеже обозначена межа деревни Елистратьевой, которой с 1628 г. владел А.О. Прончищев, и ее территория выглядит необычно большой. Позже она сократилась.

Показана и граница между землями деревни Елистратьевой и села Зюзина, и сельцо Старое Шашебольцево с рощей – владение села Зюзина, и пруд с мельницей на Котле. За ним – храм Святых князей российских Бориса и Глеба в Зюзине, в 1694 г. он был еще деревянный. Каменный только строился. Нарисован одноэтажный боярский терем, а рядом изображены дома крестьян. Владелец села Зюзина на чертеже не записан, и это позволяет определить дату создания чертежа писцом: 1687 г., уже после смерти вдовы князя Василия Фёдоровича Одоевского, но еще до пожалования села в декабре 1687 г. боярину князю Б.И. Прозоровскому, ставшему владельцем села Зюзина в период межевого спора между соседями. И хоть в документах чертеж датирован 1694 г. – годом окончания размежевания, но писец, как видно, был на территории в 1687 г. и такой зафиксировал ее на чертеже.

На верховье Вздериношки – пруд, за ним сельцо Шашеболцово стольника князя Фёдора Долгорукого. Показан только его двухэтажный рубленый терем с лестницей на галерею второго этажа и надписан владелец сельца.

В нижней части чертежа – земли Донского монастыря сельца Семёновского и само сельцо неподалеку от Шашеболцова. Вдоль границы этих земель на расстоянии 201 саж., как обозначено на чертеже, идет третья дорога – Зюзинская, что ведет в Москву. К Зюзину она подходит непривычно, пересекая Ченцов овраг с Вздериношкой и Котёл в верховье, выше Шашеболцова и его пруда.

В центре чертежа изображено и подписано сельцо Черёмошье боярина князя Петра Ивановича Прозоровского. При всем богатстве хозяина вид строений самый простой и незатейливый – всего два низких строения, как бы избы для деловых людей. Как видно, ему здесь не хотелось строить достойный вотчинный двор, у него и без Черёмошья было много владений: князь П.И. Прозоровской – один из крупнейших землевладельцев того времени.

Фрагмент чертежа 1694 г. Сельцо Черёмошье боярина князя П.И. Прозоровского

Особое внимание привлекают овраги на речке Вздериношке. Основной овраг, по которому текла речка, назван Ченцов. А слева, ниже двух прудов, в него впадают два коротких овражка: около пруда – овраг Черёмошской с рощей по правому берегу, а еще ниже – овраг Чернцов.

Последнее название было принято еще раньше – в межевых книгах 1623 г. – для оврага, в котором протекала Вздериношка. Возможно, традиция изменилась, и писец зафиксировал изменение названий.

Граница размежевания между двумя полупустошами Черёмошье на чертеже не обозначена. Не обозначена и северная межа полупустоши Черёмошье Прончищевых, на которой тогда ничего не было построено, а село Троицкое Черёмошки возникло позже, о чем уже рассказано выше. Но на последних страницах спорного дела межа владений Прозоровского и Прончищевых записана словесно: от устья «…Черёмошского врага и вверх тем Черёмошским врагом до вершины, которая вершина того Черёмошского врага пошла направо, и тою вершиною до Зюзинской дороги и через тое Зюзинскую дорогу прямо перелеском до межи Донского мнстря селца Семёновского».

Выиграв спор, боярин князь П.И. Прозоровской по-прежнему не развивал крошечную вотчину. В 1710 г., судя по переписной книге, в сельце Черёмошье были только двор вотчинников, где жил приказчик с женой и сыном, да скотный двор, где жили и работали деловые люди – два мужчины и одна женщина – как видно, семья. Ни крестьян, ни бобылей в сельце по-прежнему не было188.

По отстранении от власти в 1689 г. правительницы Софьи Алексеевны юный царь Пётр принял на себя управление государством и назначил боярина князя Петра Ивановича Прозоровского судьей в приказы Большой казны и Большого прихода и в новой четверти. Как писал князь Б. Куракин, П.И. Прозоровской «сидел в Большой казне и ведал Денежный двор, и управлял со всякою верностию и без мздоимства, понеже был человек набожной, которой до своей смерти был содержан честно…»189.

В конце 1689 г. и в 1690 г. братья Прозоровские были в нескольких походах с царем Иваном Алексеевичем: в Саввино-Сторожевский и в Новодевичий монастыри, да в село Коломенское, куда шли вместе с Петром Алексеевичем, но только он со своими людьми – на малых стружках и в лодках по реке Москве, а свита Ивана Алексеевича – сухим путем.

С конца 1696 г. царь Пётр стал собираться за границу, куда он хотел поехать инкогнито – с Великим посольством, во главе которого Пётр поставил Лефорта, а себя зачислил в свиту «великих послов» под именем Петра Михайлова. На время своего отсутствия управление государством он доверил боярам Л.К. Нарышкину, князю Б.А. Голицыну и князю П.И. Прозоровскому.

Еще перед отъездом за границу, в ноябре 1696 г., царь Пётр собрал в Преображенском думу, которая постановила, что все жители Московского государства должны участвовать в создании русского флота. Таким образом Пётр учредил корабельную повинность. В начале 1697 г. в Поместном приказе была произведена корабельная раскладка: вотчинники (то есть землевладельцы) духовные должны были поставить по одному кораблю с 8 тысяч дворов, а светские – с 10 тысяч дворов. При этом было определено, кому с кем быть «в кумпанстве» по строительству кораблей. 19 кумпанств составили монастыри и 42 – богатые царедворцы.

Князь Пётр Иванович Прозоровской тоже участвовал в создании кумпанств. Младший брат его – князь Борис Прозоровской – несомненно, помогал ему. Ведь многие вотчины и поместья были в их совместном владении. Сначала на Воронежской верфи были построены три 36-пушечных корабля кумпанства князей М.Я. Черкасского, П.И. Прозоровского и И.Б. Троекурова «Сила», «Отворенные врата», «Цвет войны». Строили эти корабли голландские мастера. В мае 1699 г. корабли перешли в Азов и вошли в состав Азовского флота, тогда же участвовали в Керченском походе, были на плаву до 1710 г.

В кумпанстве с кравчим В.Ф. Салтыковым князь П.И. Прозоровской в 1698 г., по возвращении князя Бориса Ивановича в Москву с новгородского воеводства, на другой воронежской верфи, на Чижовке, заложил еще один корабль (строитель А. Мейер) под названием «Мяч»190. Вскоре во «Мнении о Воронежских кораблях» (1699) Пётр I отметил этот корабль бояр Прозоровских как один из лучших: «3 корабля Избрантовы, Прозоровского, Черкасского, что на Чижовке, есть наилучшие от всех кумпанских кораблей…» На воду «Мяч» был спущен только в апреле 1702 г. и тоже вошел в состав Азовского флота. Все эти корабли были разобраны в 1710 г.

Оба брата Прозоровские – Пётр и Борис Ивановичи – были названы в «Списке боярском» от 24 июля 1705 г., в который включены «бояре и окольничие и думные люди». Все чины в списке записаны в несколько разделов: «На Москве», «На службах», «У провиантских дел», «В городех, в воеводех и в посылках», «В деревнях до указу», «В полону». Бояр в царстве было 23. Братья Прозоровские числились среди одиннадцати бояр, которые были «на Москве». Значился в списке в разделе «На службах» и их двоюродный брат, сын младшего брата Ивана Семёновича – Петра меньшого, боярин князь Андрей Петрович Прозоровской, с отметкой «в Питербурхе»191.

Сохранился и «Список российского сигклиту 1705 года». Понятие «сигклит» упоминалось еще при царе Алексее Михайловиче, когда на встрече самых почетных лиц у царя присутствовал и сигклит (синклит), то есть собрание высших сановников, старейшин. В этом списке значились те же самые 23 боярина, а также кравчие, окольничие, постельничие, думные дворяне, стряпчие с ключом и думные дьяки. Разделения по местам назначений не было. Но зато у трех бояр приписаны графские титулы, что свидетельствует о более позднем появлении окончательной редакции этого списка в сравнении с предыдущим «Списком боярским»192. Упомянутому в нем Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину Пётр I присвоил графский титул в 1710 г.193 Следовательно, «Список российского сигклиту» появился после того, как в 1710 г. «Список боярский 1705 года» был в соответствии с новыми реалиями отредактирован и переименован. Это соображение подтверждает то, что и в 1710 г. все бояре из этого списка, в том числе и братья князья П.И. и Б.И. Прозоровские, сохраняли свое сановное значение, оставаясь в числе узкого круга доверенных людей.