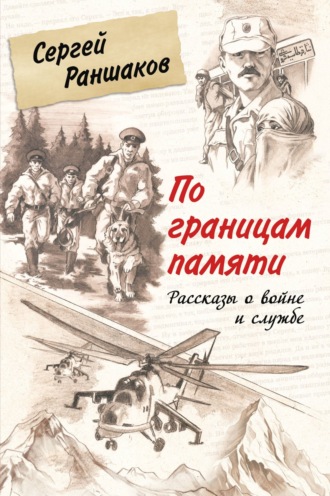

Сергей Раншаков

По границам памяти. Рассказы о войне и службе

© Сергей Раншаков, наследники, 2023

© Лев Степаненко, иллюстрации, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Предисловие

С семьей Сергея Раншакова мы познакомились благодаря простому случаю. Они взяли у нас щенка вест-хайленд-уайт-терьера, и так мы породнились. Мы долго придумывали красивые имена для наших щенков и раншаковского мальчика назвали Вивальди Мио. Конечно, в семье он быстро стал Вивальдюшей, потом Дюшей, а потом и Дюхой. Через несколько лет мы были шокированы, прочитав рассказ Сергея «Дюха» – о другой собаке, фронтовом друге наших бойцов в Афганистане. Потом не раз восхищались его талантом, читая и другие рассказы. Сергей печатался в сборниках «Писатель года» за 2012 и 2013 годы, в сборнике «Наследие», издававшемся Российским императорским домом к 400-летию династии Романовых.

Рассказы Сергея Раншакова очень автобиографичны. Вместе с ним читатель служит на Дальнем Востоке, воюет в Афганистане, приходит с войны, наслаждается мирной жизнью. При этом каждая история – при всей ее ироничности – неизменно пропитана любовью к людям и Родине.

Трагическая смерть в автомобильной аварии рано оборвала жизнь нашего друга. Но писатель продолжает жить в своем творчестве. Уверен, что публикация этого сборника (полного собрания его произведений) – дань памяти выдающегося человека и творческий вклад в наше культурное наследие.

Сергей Зубарь

Проба пера

Гена Забелин, курсант Ленинградского высшего артиллерийского командного училища, был натурой романтичной. На лекциях он частенько витал в облаках, и вопрос преподавателя: «Забелин, о чем я сейчас говорил?» – вводил его в легкий ступор. Ему сначала нужно было вернуться на грешную землю, прежде чем понять, чего от него хотят.

Генку спасало то, что учился он, в общем-то, неплохо. Звезд с неба не хватал, но был, так сказать, твердым хорошистом.

Как-то во время самостоятельной подготовки Гена, сидя один за партой, разложил перед собой тетрадь. Грызя шариковую ручку, с отрешенным видом уставившись в окно, он мучительно искал изюминку для своего произведения, даже не заметив, как к нему подошел командир взвода.

– «…Выключив свет, она медленно сняла трусики…» – заглядывая со спины, прочитал тот. – Забелин… Твою дивизию… – взревел взводный. – Вместо того чтобы готовиться к завтрашним занятиям… У меня слов нет…

Забрав Генкину тетрадь и хлопнув дверью, взводный удалился.

На вечернем построении командир батареи вывел Генку из строя.

– Вместо того чтобы учить стрельбу и управление огнем, у нас некоторые… «Выключив свет»… Ги де Мопассан хренов… Заметку в стенгазету написать некому, а вот про трусики… – орал комбат, размахивая тетрадью перед Генкиным носом.

Получив три наряда вне очереди, униженный и оскорбленный Генка встал в строй.

А через три дня было торжественное построение училища на плацу по случаю Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Неожиданно комбату позвонил начальник политотдела училища:

– Курсант Забелин у вас где?

– В наряде, товарищ полковник.

– Снимите его с наряда, необходимо, чтобы он был на построении на плацу.

«С чего бы это, неужели „заложили“ и до него дошло?» – гадал комбат.

Думал об этом и Генка, стоящий в строю.

По окончании торжественного митинга начпо, вызвав его к трибуне и выждав такую затянувшуюся, такую мучительную для Генки паузу, произнес:

– Товарищи курсанты и офицеры, сегодня утром мне позвонил начальник политотдела Ленинградского военного округа и поздравил. Наш курсант Забелин стал победителем конкурса, проводимого газетой «Красная звезда», написав потрясающую статью про наше славное училище. В ближайшем выпуске газеты эта статья будет опубликована, и поэтому всем замполитам необходимо на ближайших политзанятиях довести ее до личного состава. Забелин, вы уже на третьем курсе, а до сих пор скрывали свой талант. Вам нужно его развивать и совершенствовать. Понятно, что учеба отнимает много времени, но такой дар нельзя зарывать в землю, – пожурил он Генку, добавив трое суток к очередному отпуску. – Кроме того, считаю целесообразным разместить эту статью на стендах ваших Ленинских комнат, – добавил он, почему-то глядя на комбата.

– Так точно, – отрапортовал тот. И, глядя под ноги, буркнул себе под нос: – Тем более у меня уже есть кое-что из еще не опубликованного… Отставить смех! – обернувшись, рявкнул он на ржущий строй.

Увольнение

Самое начало 90-х годов.

В отдаленный учебный центр, готовящий сержантов и солдат-специалистов, для дальнейшего прохождения службы прибывает выпускник Тюменского инженерного училища. Неплохо, без троек закончив оное, с его же слов, он так и не стал офицером.

У Сереги светлая голова, и ему бы что-нибудь своими руками мастерить, а вот руководить, командовать… Еще в училище он понял, что ошибся с выбором профессии, но бросить учебу не решился. Родители гордились, что их сын станет офицером, да и любимой девчонке военная форма очень нравилась.

Тут же, попробовав себя в роли командира взвода, Серега окончательно понял, что это не для него. К тому же та самая девушка наотрез отказалась ехать из Тюмени в «тьмутаракань», бросив перспективную работу в пахнущей нефтью компании.

На Серегин рапорт с просьбой об увольнении командир части вместе с начальником политотдела прочитали ему лекцию о том, сколько средств затратило государство на его обучение и что он обязан…

На повторный рапорт довели, что есть два способа уволиться.

Первый – через тюрьму, за тунеядство и уклонение от воинской службы.

Второй – стать инвалидом, но по-настоящему, а не умышленно. А то опять же придется через тюрьму.

Лейтенант приуныл. В тюрьму ему не хотелось, к тому же не в его характере было тунеядствовать и бездельничать. Сам по себе-то он был парнем исполнительным и трудолюбивым, да и со спиртным не дружил.

* * *

В части, трудно сказать, на какой почве, Серега почему-то сошелся не со своими ровесниками, молодыми офицерами, а с пожилым, умудренным жизненным опытом прапорщиком, старшиной роты обеспечения. Тот учил его уму-разуму, в качестве наставника объясняя премудрости воинской службы. Из-за него-то Серега и получил свое первое взыскание.

Как-то сидели они, закрывшись в каптерке роты обеспечения. Попивая пиво, вели разговоры за жизнь. Серега пиво не любил, но, чтобы не обидеть Михалыча, поддерживал компанию.

Постепенно пиво дало о себе знать, и лейтенант «сейчас, на минутку» выскочил по нужде. Но, как назло, табличка, висевшая на двери туалета, крупными буквами сообщала: «Не работает». Ниже кто-то мелом дорисовал череп и кости. Дескать: «Не влезай – убьет».

Пришлось бежать в другую казарму.

Когда вернулся, Михалыч ему пожаловался:

– Вторые сутки мучаемся. Чего только не перепробовали, не пробивается.

– А как канализация проходит? Где первый колодец? – поинтересовался Серега.

– Так вон же люк, перед казармой, на плацу.

– Завтра пробьем, – заверил лейтенант.

А назавтра саперная рота участвовала в учениях с боевой стрельбой и обильным применением всевозможных имитационных средств.

Серега сначала хотел сэкономить пару штук взрывпакетов и затем использовать их не по назначению, но затем свой выбор остановил на ШИРАСе (шашке имитации разрыва артиллерийского снаряда). Ее-то вечером, по возвращении в часть, они вместе с Михалычем и установили в канализационный колодец перед казармой роты обеспечения. Сверху на люк передним колесом наехал ГАЗ-66.

Взрыв.

Автомашину подбросило, но не опрокинуло. Крышка люка с грохотом покатилась по плацу. Запах Серега с Михалычем почувствовали, еще стоя на нем.

У входной двери их чуть не сбил вылетевший навстречу весь в дерьме, издающий зловонный запах боец. Взглянув на них ошалевшими глазами, он прямиком рванул к морю.

Туалет потрясал «боевой раскраской». Все стены и потолок в дерьме. Лишь над одной кабинкой, на потолке, светлое пятно. Именно в этой кабинке сидел боец, получивший потрясающие, не забываемые на всю оставшуюся жизнь впечатления.

Командир долго орал, что это подсудное дело, что это статья за хищение взрывчатых веществ. Но, принимая во внимание молодость лейтенанта, его чистосердечное признание и учитывая конечный результат (туалет после такой встряски долгие годы работал бесперебойно), ограничился строгим выговором.

Полученное взыскание окончательно убедило Серегу, что его место на гражданке. А тут еще любимая девушка намекнула, что не сможет долго жить в разлуке.

С этими мыслями он и пришел к Михалычу, а тот, посочувствовав, дал совет:

– Начинай тупить.

– В смысле?

– Ну, закоси под дурачка. В конце концов командованию надоест, и они тебя уволят.

И Серега стал «косить», внося определенный колорит в быт гарнизона. Прижатый сопками к берегу Уссурийского залива, тот жил своей обычной размеренной жизнью.

* * *

Ближайшая деревня от гарнизона в пяти километрах. Школа, детский садик – всё там. В 8 утра потрепанный ПАЗик доставлял детей и женщин в эту деревушку, а ближе к вечеру возвращал обратно.

Канун Нового года. Давно выпал снег. Мороз где-то под минус двадцать, что для влажного приморского климата очень существенно.

На остановке, ежась от холода, переминаясь с ноги на ногу, кутаясь в шубы, люди ждут автобуса.

Из-за угла, мимо них, тожественно и важно на мотоцикле выезжает Серега. На нем из одежды – хромовые сапоги, трусы и каска. Он уверенно правой рукой управляет мотоциклом, в левой – мороженое.

После утреннего развода на плацу возмущенный начальник политотдела привел Серегу в кабинет командира. Выслушав начпо, командир изрек:

– Да и хрен с ним. Пусть катается, если ему свои причиндалы не жалко. Заболеет – получит взыскание.

* * *

К новогоднему вечеру Серега с помощью солдата-умельца изготовил новогодний костюм. Из толстого листа фанеры они выпилили огромные ступни босых человеческих ног, которые при помощи ремешков прикрепили к валенкам. Лейтенант где-то раздобыл маску Кинг-Конга и вывернул тулуп наизнанку.

В клуб он в таком виде не пошел. А около 4 часов ночи, когда уставшие и подвыпившие офицеры, прапорщики и члены их семей потянулись домой, быстренько сбегал за своим нарядом.

Жилой городок, где проживали семьи военнослужащих, располагался отдельно от остальной территории части. От КПП через небольшой парк к нему вела асфальтовая дорожка. В этом-то парке, облачившись в свой костюм, спрятавшись за деревьями, и сделал Серега засаду.

Дождавшись, когда на аллею вывалила компания веселых, подвыпивших девчонок, он с диким ревом выскочил из-за деревьев.

Хмель у девчонок прошел сразу, а ответный визг был еще более впечатляющим. И они бросились в разные стороны друг от друга: Серега прямиком в лес, а девчата, сбив с ног дневального по КПП, понеслись обратно в часть.

Поднятый по команде «В ружье» караул обнаружил следы, похожие на человеческие, оставленные босыми ногами, но невероятно больших размеров.

Командир части «добро» на преследование «снежного человека» ночью не дал.

Серега же, сделав крюк по лесу, вышел на лед залива, где, уже не оставляя следов, снял с валенок деревянные ступни. Пройдя до места, где дорога, идущая вдоль берега, вплотную примыкала к кромке льда, вывернув тулуп, он ушел домой спать.

С рассветом вооруженная группа прошла по следу. Выйдя на лед, она сделала вывод, что «снежный человек» по нему ушел на ту сторону залива, о чем дежурный по части и доложил оперативному дежурному во Владивостоке.

Вероятно, получив информацию от него, к обеду в часть прибыла съемочная группа и сняла сюжет для местных теленовостей.

Описания размеров и внешности «снежного человека», поведанные очевидцами, разнились, а одна из девчонок рассказала, что как мужчина выглядел он вполне привлекательно, и если бы не его рев…

На третьи сутки местный особист, как-то выйдя на солдата-умельца, вычислил Серегу, и новоиспеченный «йети» вновь предстал перед очами командира и начальника политотдела.

* * *

Хочу напомнить, что происходило это тогда, когда наш «пятнистый» президент решил в России извести «зеленого змия».

Замполиты тут же откликнулись на призыв к здоровому образу жизни.

По стране прокатилась череда разрекламированных безалкогольных свадеб. А в армии командование порекомендовало присвоение очередных воинских званий и вручение наград отмечать, опуская звездочки и эти самые награды в стакан чая или сока.

В политотделе учебного центра в то время исправно служил майор Вулис. Не знаю, по распоряжению начпо либо, преисполненный чувством долга, по своей личной инициативе, он решительно встал на борьбу с этим недугом, выявляя всех злостных и не очень нарушителей.

С раннего утра он болтался по части и под разными предлогами старался пообщаться со всеми сослуживцами. При этом он, как бы невзначай, все ближе и ближе подходил к собеседнику, стараясь уловить запах изо рта. Обо всех замеченных в употреблении спиртного тут же докладывал начальнику политотдела.

И вот как-то вышел Вулис на крылечко штаба, а по центральной аллее ему навстречу по своим делам спешил Серега.

Его можно было бы и не обнюхивать. Не любил Серега спиртное. Но то ли у майора это дело уже вошло в привычку, то ли он решил, что раз уж взялся за него, то нужно делать добросовестно, не допуская поблажек никому.

Задав пару несущественных вопросов, чуть склонив голову набок, Вулис все ближе и ближе подступал к Сереге. И, когда расстояние между их лицами существенно сократилось, тот, недолго думая, обхватил двумя руками майора за голову и, резко притянув к себе, поцеловал в лоб.

Вырвавшись, Вулис запрыгнул на клумбу. Его вопль был сродни сигналу «Тревога».

– Что случилось? – подгоняемый возгласом командира, на крыльцо выскочил ошарашенный дежурный по части.

– Что… что вы себе позволяете? – вопил Вулис.

На этот же вопрос в кабинете командира части Серега ответил:

– Товарищ полковник, я не виноват. Он сам меня спровоцировал. Мне показалось, у него жар.

Пришлось извиняться. После этого случая рвение у Вулиса резко пошло на убыль, но кличка Жаркий майор сохранилась за ним надолго.

* * *

А тут еще для инспектирования части прибыла высокая комиссия из Москвы во главе с генералом.

С десяток пузатых полковников вальяжно болтались по территории, показывая всем видом, что только они там, в далекой и недоступной для простых смертных Москве, знают, как понастоящему должен быть организован учебный процесс.

Прибыв сюда с благородной миссией, они были уверены в том, что, «встряхнув и поставив на уши» часть, сумеют вывести ее на новый жизненный уровень.

С раннего утра, вызвав всех офицеров и прапорщика, ротный, как ужаленный в одно место, носился по казарме, отдавая кучу указаний, тут же часть их отменяя и отдавая новые.

Как назло, подвел замполит. Слег с температурой под сорок. Вчера еще с ротой, с голым торсом, как архар, носился по сопкам, а вечером у него температура. Козел! А с утра политзанятия.

Выбор пал на Серегу.

– Значит так, – заверил ротный, – из достоверных источников известно: нашу роту будут проверять по специальной подготовке на полигоне. На политзанятия никто из проверяющих не придет. Времени осталось мало, так что давай сообрази что-нибудь.

Сереге бы про устройство мин или как построить, а лучше взорвать мост. Тут ему и конспект не нужен. А вот политзанятия как серпом по одному месту. Но делать нечего. Он сбегал в соседнюю роту и у замполита выпросил конспект, благо та рота была в наряде и политзанятия у них прошли накануне.

Не успев даже толком взглянуть в него, Серега разложил конспект на трибуне. Название прочел легко, с выражением, даже как-то вдохновенно. А дальше… Почерк у замполита – словно врач написал историю болезни.

Проверяющий застал лейтенанта, когда тот добросовестно, по слогам проговаривал какие-то тезисы. Сначала он расшифровывал слова по отдельности, а затем уже, облегченно вздохнув, торжественно произносил предложение целиком.

Послушав минут десять, полковник сообщил солдатам, что в связи со служебной необходимостью политзанятия переносятся на вечер, и пригласил Серегу в канцелярию.

Слушать объяснения по поводу замполита не стал. Швырнув на стол чужой конспект, потребовал, чтобы тот представил свои.

Конспекты у Сереги были. Какие-то. Со съездами, пленумами и их историческими решениями.

Почитав, проверяющий поинтересовался:

– А где речь Леонида Ильича на таком-то пленуме?

Серега заверил, что она есть, но в другом конспекте, который где-то там, дома.

– А остальные тоже «где-то там, дома», – ехидно заметил полковник про конспект с работами другого Ильича.

– Так точно, – подтвердил лейтенант.

– И какие же вы его работы знаете? – с той же ехидной улыбкой не унимался инспектор.

Серега знал. Несколько. Мучительно напрягая память, он назвал их, закончив «Детской болезнью левизны в коммунизме».

– И о чем же она? – все никак не мог угомониться полковник.

Детские болезни Серега знал. Несколько. Но какую из них подхватила «левизна в коммунизме», угадать не смог.

Монолог инспектора был очень эмоциональным и содержательным. Самым ласковым и безобидным словом в нем было «безобразие». Завершился он обещанием: «Уволить лейтенанта к такой-то матери».

Такой ответной реакции проверяющий явно не ожидал.

– Наконец-то, хоть вы меня понимаете. Вот уже почти год прошу, – Серега попытался приобнять полковника и положить голову ему на грудь. – На вас вся надежда. Вы для меня как отец родной, – заверил он.

Хлопнув дверью, тот вылетел из канцелярии и прямиком направился в кабинет начальника политотдела. В приватной беседе он сообщил начпо, что о наметившемся уже вот-вот переводе в штаб округа тот может забыть и что остаток службы он проведет здесь, в этой чертовой части.

Когда комиссия убыла, на подведении итогов начпо уже Сереге соответственно пообещал, что тот прослужит с ним вместе еще как минимум лет пять. Естественно, лейтенантом.

Серега приуныл. Ладно – лейтенантом, но «еще как минимум лет пять». Такая перспектива совсем не радовала.

* * *

Последовавший за этим Серегин «прикол» получился жестким. Он потом и сам о нем сожалел. Говорил, что получилось спонтанно. Но как уж вышло.

Начпо уезжал в отпуск. В четыре часа утра УАЗик должен был отвезти его в аэропорт, но разбуженный вовремя водитель что-то замешкался и вовремя к подъезду не прибыл.

В ту ночь Серега был помощником дежурного по части. Дежурный в это время отдыхал. Разгневанный полковник влетел в «дежурку», и, естественно, весь его гнев обрушился на лейтенанта.

Серега не ожидал. Он-то, не теряя времени даром, разложив матчасть, писал конспект, готовясь к занятиям.

«Ласково» объяснив Сереге, что он на букву М, и пообещав, что он с ним по возвращении из отпуска разберется, бросив чемоданы в «дежурке», начпо зачем-то ушел в свой кабинет.

Решение возникло моментально.

Засунув в один из чемоданов болванку учебной гранаты, Серега позвонил дежурному по КГБ во Владивостоке, сообщив приметы «террориста» и рейс, которым тот улетает.

В зоне досмотра багажа подошедшие ребята забрали у начпо вещи и вежливо попросили пройти в отдельный кабинет. Самолет улетел без него. На следующий день отпускник вернулся в часть.

Вычислить информатора не составило труда.

Разгневанный начальник политотдела топал ногами и орал, что теперь-то лейтенанту не отвертеться и его ждет тюрьма. Но командир, в общем-то, относящийся к Сереге с симпатией и где-то его понимая, сказал:

– Все, хватит, мне лишние судимости на часть не нужны. Готовьте документы на увольнение.

С отъездом Сереги жизнь в части перешла в обычное, монотонно-обыденное русло.

Прошло уже много лет. Сейчас уже мало кто вспомнит и командира части, и начальника политотдела, но память о Сереге живет до сих пор. Рассказы о его похождениях передаются из уст в уста, обрастая все новыми подробностями.

Возвращение домой

Февраль 1989 года. Советские войска уходили из Афганистана, но истерзанная, уставшая от войны страна вряд ли могла рассчитывать на передышку. Все понимали, что с уходом шурави война не прекратится, а скорее, наоборот, разгорится с новой силой и будет не менее жестокой и кровопролитной.

«Что будет дальше?» – этот вопрос как бы парил в воздухе, передавался из уст в уста, и никто на него не мог дать точного ответа. Сколько продержится у власти Наджибулла? Неделю, месяц, год?.. Наверно, лишь наше правительство питало на этот счет какие-то иллюзии, и поэтому в аэропорту Кабула продолжали приземляться самолеты с оружием и продовольствием.

Вместе с войсками уходила и спецкомендатура пограничных войск КГБ СССР, охранявшая советское посольство, торгпредство и ДСНК (Дом советской науки и культуры). Но само посольство не эвакуировали. Да и разве могло такое произойти? Тогда бы это уже походило на бегство.

Посольство, сокращенное до минимума, продолжало работать, и кто-то должен был охранять его, а также прилетающие в аэропорт самолеты.

Помимо комендатуры, этим занималась специальная группа из офицеров и прапорщиков пограничных войск, но она была слишком малочисленной, чтобы справиться с поставленной задачей в складывающейся обстановке. Поэтому решено было ее усилить, в том числе и за счет выводимой комендатуры. С этой целью в составе делегации во главе с председателем КГБ Крючковым В. А. из управления кадров ПВ КГБ СССР прибыл полковник.

Собрав всех офицеров и прапорщиков выводимой комендатуры и спецгруппы, он долго рассказывал об обстановке в стране, о тех задачах, которые на них ложатся, а также не скупился на обещания. Оно и понятно. Нужно было, чтобы как можно больше «комендатурских» согласилось остаться, а они почему-то такого желания не проявляли, несмотря на довольно-таки значительное повышение зарплаты.

Федор, думая о своем, почти не слушал полковника. Обстановку в Кабуле он знал не хуже, а остальное его, в общем-то, и не касалось. Ведь он входил в состав той самой группы, и его желания, оставаться или нет, уже никто не спрашивал. В Москве сразу предупредили: «Срок командировки – 2 года без отпуска. Отпуск получите по возвращении».

* * *

Федор сидел и вспоминал свой первый день в Афганистане.

Для него, жителя средней полосы России, окончившего военное училище в Ленинграде и прослужившего по его окончании семь лет на Дальнем Востоке, встреча с другим Востоком была откровением.

Он смотрел в иллюминатор самолета на проплывающие внизу горы и вспоминал, как он, получив назначение после окончания училища, прилетел в Приморье. Глядя на возвышающиеся вокруг сопки, он думал: «Наверно, это и есть горы? Почему их называют сопками?» Такими большими для него, жителя равнины, они казались.

Сейчас же он понимал, что сопки – это совсем другое.

Они радостные, веселые. Просыпающиеся весной фиолетово-розовым цветом багульника, а затем, покрывшись густой зеленью, они словно манят, зовут: «Зайди, окунись в мою прохладу, испей водицы из быстрой таежной речки, подивись многообразию растительного и животного мира».

Сурова и вызывающе холодна красота гор. Они словно давят на тебя своим величием, бросая высокомерный вызов: «Испытай себя, попробуй, покори!»

– Подлетаем, – сказал сосед, возвращавшийся в Кабул из отпуска.

Под крылом самолета Федор ожидал увидеть современный город, что-то наподобие Дамаска или Бейрута, часто мелькавших в то время в новостях по телевизору. Все-таки столица государства. Но Кабул больше напоминал большой средневековый аул, тот, что видел Федор в фильмах про басмачей в гражданскую войну. Лишь отдельными островками цивилизации выглядели сверху советское посольство, микрорайон, гостиница «Кабул» да еще несколько строений.

Федор заметил, как возле снижающегося самолета стали кружить два вертолета, разбрасывая в разные стороны светящиеся ракеты.

– О, нас встречают салютом, – восхитился он.

– Они нас собою закрывают, – пояснил сосед. – А ракеты эти – защита от стингеров. Помогает, но не всегда.

В аэропорту встречал офицер, на смену которого и прибыл Федор.

– Анатолий, – он протянул руку. – Если не против, совместим приятное с полезным. Проедемся по городу, по ходу я тебя в курс дела введу, да и заодно мне кое-какой бакшиш купить нужно.

– Бакшиш – это что? – спросил Федор.

– Бакшиш – это подарки для родственников. Раз ты прилетел, значит скоро домой.

– Я не против, а даже, наоборот, мне интересно.

Федор прильнул к окну. Эмоции переполняли его.

– Женщины в парандже, офигеть, и это в наше время.

– А ты думал, что с победой Великой Октябрьской социалистической революции во всем мире паранджу сняли?

– Ну да, примерно так и думал.

– Ты особенно женщин не разглядывай: не любят здесь это, можешь на неприятности нарваться, – предупредил Толик.

– Так они ж в парандже, что я там увижу?

– Все равно не любят.

– Толь, смотри, дед чешет в калошах, как у моей бабушки. Только бабуля их на валенки надевает, а дед на босу ногу.

– Они и зимой так ходят.

– А что мы им с Союза носки прислать не можем?

– Можем. Потом тебе же в дукане они их и продадут.

– А зачем мужикам такие длинные рубахи? Это же неудобно.

– Очень даже удобно, например, отправлять естественные надобности. Думаешь, зачем вон тот в сторонке присел?

– Чего, прямо в городе?

– А где? У них же нет общественных туалетов.

Перед ними ехала расписанная под хохлому, забитая людьми барабухайка.

– Классная машина, – оценил Федор. – Вот бы на такой по родной деревне.

– Ну да, все бы бабки, побросав семечки, соскочили бы с завалинок, чтобы с тобой покататься, – поддержал Анатолий.

– Толь, а почему он поворот не показал?

– Так ведь нечем. Ты разве не заметил, у него, кроме гирлянды разноцветных лампочек, другого электрооборудования либо нет, либо оно не работает.

– А как ты узнаешь, куда он поворачивает?

– Вот когда повернет – тогда и узнаю.

Вдоль улицы с обеих сторон плотными рядами тянулись маленькие обшарпанные магазинчики.

– Толик, а зачем их столько? Вон у нас один универмаг или универсам на всю улицу – и достаточно.

– Так они здесь живут в основном торговлей. Деньги появились – открываешь свой дуканчик.

Не знал тогда Федор, что пройдет всего несколько лет, и улицы наших городов покроются чередой таких же дуканчиков, гордо именующих себя павильонами и бутиками.

Они остановились около одного из них.

«Надо пару баночек чая купить», – сказал Толик.

В этом дукане продавали только чай, и его аромат был слышен даже на улице. Он продавался и на развес из больших тряпичных мешков, и в разноцветных металлических коробочках и картонных пачках, сплошными рядами лежавших на стеллажах вдоль стен.

Покрутившись в дукане и повертев различные коробочки и баночки, Федор сказал: «Сейчас» – и направился к машине. Толик с интересом наблюдал за ним.

Воспитанный в духе коммунистической морали Федор знал, что все лучшее производится и растет в Союзе. А если это у нас не растет, то завозится из других стран, но только самое лучшее. Получив инструктаж от знающего человека, он вез с собой две бутылки водки, черный хлеб, большую банку селедки, батон докторской колбасы и еще прихватил с собой пачечку чая, того самого, индийского со слонами. Достав последнюю, он протянул ее дуканщику. Тот корявыми пальцами расковырял, понюхал. Кривым желтым ногтем достал несколько чаинок, пожевал их, выплюнул и протянул Федору пачку назад, произнеся при этом тираду на непонятном языке.

– Что он сказал? – спросил Федор.

– Дословно сказать не могу, но если одним словом – «Говно», – ответил Толик.

– Пойдем отсюда, я у этого старого козла никогда ничего покупать не буду, – расстроенный Федор сел в машину.

Толик улыбнулся, но все-таки купил пару баночек «Липтона».

А Федора уже увлекла другая сцена.

На обочине дороги стояла арба, груженная дровами. Не такими, как мы привыкли видеть у нас в поленнице, а просто сваленными в кучу кусками стволов и сучьев.

Уже потом, прослужив здесь около года, Федор обратит внимание на такую же арбу, как бы невзначай остановившуюся недалеко от посольства. Указав на нее капитану царандоя[1], он попросит ее досмотреть. Двое духов, копавшихся возле повозки, поняв, что их заметили, не доделав толком свое дело, попытаются скрыться. Два реактивных снаряда, замаскированных под дровами, с незакрепленной арбы уйдут вверх, гораздо выше зданий посольства, а два, не сработав, так и останутся лежать на повозке.

Но не она сейчас интересовала Федора. Он с недоумением рассматривал весы возле нее. Они напоминали аптекарские, но гораздо больших размеров. Чашечками служили два сколоченных из досок щита. На одном из них лежал груз, на второй складывали дрова.

– Что они делают?

– Дрова взвешивают, они здесь дефицит.

– Охренеть, их бы с этими весами к нам в Уссурийскую тайгу.

Они подъехали к рынку, и здесь Федор изумился в очередной раз:

– Откуда в этой средневековой стране, в этих неказистых дуканчиках, такое изобилие? Двухкассетный магнитофон Panasonic, джинсовый костюм-варенка Montana… – От разнообразных цветастых упаковок рябило в глазах.

– В основном подделки из Китая и Гонконга, – пояснил Толик. Но все равно впечатляло.

– Ты чего делаешь? – спросил он, глядя на Федора, усиленно тыкающего кнопки на часах с калькулятором.

– Да вот, пытаюсь афгани в рубли перевести.

– А ты вон бачонка[2] попроси. Писать не умеет, читать не умеет, а сосчитает быстрее, чем ты с калькулятором.

– А тебе это зачем? – Федор удивленно смотрел на Толика, вертевшего в руках прозрачную коробочку с женскими трусиками.

– Жене в подарок. Трусики «Неделька», на каждый день недели свои трусики. Очень удобно. Утром проснулся, посмотрел на трусики жены: «Ба, так сегодня же воскресенье», и опять спать.

– Не, если я посмотрю, то уже не усну.

– Ладно, поехали, а то мы и так задержались.

– Толь, а девчонки здесь несимпатичные, ну, может, кроме тех, что в парандже. То ли дело у нас.

– Погоди, еще не вечер, – многозначительно ответил Толик.

В посольстве, представившись своему руководителю и получив оружие, Федор по совету Толика сходил на лекцию-инструктаж, проводимую доктором с вновь прибывшими.

Доктор увлеченно и даже как-то вдохновенно рассказывал про местный климат, про питьевой режим, как и сколько нужно кипятить воду, про местную ядовитую живность и про страшные болезни: тиф, малярию, холеру… Давно уже побежденные в Союзе. По ходу рассказа доктор «успокоил» присутствующих, пообещав, что, по крайней мере, гепатит кто-то из них все равно подцепит, и закончил инструктаж словами:

– Для профилактики всех этих болезней необходимо хотя бы раз в неделю выпивать стакан водки или спирта.

– Доктор, а что делать тем, кто вообще не пьет? – робко спросил кто-то.

– Кто вообще не пьет, тому здесь делать нечего, – подвел итог доктор.

После лекции Федор с Толиком направились на виллу, где ему с напарником предстояло жить.