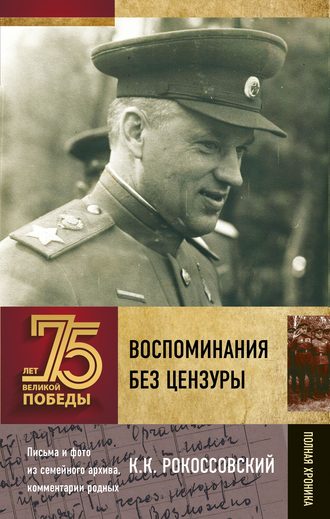

К. К. Рокоссовский

Воспоминания без цензуры

Можно было не сомневаться, что педантичный, спокойный, уверенный в себе и в своих подчиненных начальник штаба М. С. Малинин сумеет обеспечить выполнение приказа. Была у Малинина еще одна черта, может быть, необычная для руководителя крупного штаба, – потребность своими глазами увидеть и оценить местность предстоящих боев. Должно быть, это было у него способом самоконтроля. Он довольно часто появлялся на позициях частей, в войсках его знали, и это тоже повышало авторитет нашего штаба.

Мне нравилось, что мои помощники, люди образованные и влюбленные в военное дело, умели отстаивать свое мнение. Приходилось иногда подумать над предложением. Прикинешь и скажешь: «Правильно, я упустил, давайте сделаем тут по-вашему…»

Ценнейшим человеком оказался генерал Василий Иванович Казаков. Я уже упоминал, что в те времена мы главные наши надежды возлагали на артиллерию. У генерала были и глубокие знания, и интуиция, и умение работать с людьми. Вот уж кого любили в войсках!

Для наблюдения за противником мы чаще всего пользовались НП на участках стрелковых дивизий. Но один наблюдательный пункт, оборудованный артиллеристами, особенно привлекал. Казаков и его офицеры устроились на верхнем этаже и на трубе ярцевской фабрики: уж очень хороший обзор местности открывался оттуда. Неприятельские позиции просматривались на большую глубину, было видно всякое передвижение врага.

Единственное неудобство: чтобы добраться туда, нужно было проскочить низинку свыше километра, тщательно пристрелянную немецкой артиллерией. Как только появлялась достойная внимания цель, немцы немедленно открывали огонь, да еще какой!..

Одиночная машина, мчащаяся на предельной скорости, и была такой целью.

Все происходило на глазах как немецких, так и наших солдат, располагавшихся в окопах. Это обстоятельство вызывало даже известный азарт, пожалуй, непохвальный для столь солидных командиров, как командующий армией и начальник артиллерии. Но мы с увлечением каждый раз проскакивали на машине обстреливаемое пространство.

За низинкой начиналась городская окраина. Там уже приходилось соблюдать полную осторожность. Пробирались скрытно, кое-где и ползком, к наблюдательному пункту наших славных артиллеристов. Город обезлюдел. В нем царила мертвая тишина, нарушаемая лишь разрывами снарядов и мин. Известная ярцевская мануфактура была сожжена гитлеровской авиацией.

Возвращались уже затемно.

Всю ночь над нашим КП слышался гул немецких бомбардировщиков. Они шли на Москву, и это вызывало злость, которая усиливалась чувством беспомощности: мы ничем не могли помешать их налетам на родную столицу.

Зато с какой радостью уже днем мы узнавали, что герои московской ПВО рассеяли вражеские бомбардировщики, не дали им прорваться к самому городу!

Район обороны нашей армии немецкие летчики в то время не беспокоили. Запомнился мне лишь один случай, вызвавший вначале большую тревогу.

То там, то тут самолеты противника стали сбрасывать кульки из плотной бумаги. В них были обнаружены мельчайшие насекомые. Отдано распоряжение тщательно следить за каждым вражеским самолетом, собирать и на месте сжигать подозрительные пакеты. Несколько штук с соблюдением всех предосторожностей отправили на проверку в Москву.

Москва тоже встревожилась. Там начали производить анализы. А с неба продолжали сыпаться кульки, некоторые лопались, их содержимое расползалось. Мы не успевали производить дезинфекцию.

Вскоре из Москвы получили результаты анализов: ничего опасного. Гитлеровцы просто хотели поиграть на наших нервах.

Мы вели бои местного значения, совершенствовали оборону и обучали людей тому, что завтра от них потребуется в бою. Маршал Тимошенко горячо приветствовал наше начинание – месячные курсы младших лейтенантов, на которые мы отобрали отличившихся бойцов со средним, а то и с высшим образованием. Партийные и комсомольские организации помогали всячески распространять опыт борьбы с танками с помощью бутылок с горючей смесью. Потрясение от неудач первых дней войны начало проходить. Однажды, зайдя в нашу землянку, я услышал, как Лобачев настраивал начальника политотдела одной из дивизий:

– Для военных война – естественное состояние, ее невзгоды тоже, а у тебя все нервы, пора с этим кончать.

Он верно схватил суть совершавшихся перемен.

Считаю своим товарищеским долгом сказать доброе слово о генерале Алексее Андреевиче Лобачеве. Мы с членом Военного совета армии жили душа в душу. Он любил войска, знал людей, и от него я всегда получал большую помощь. Таков был этот человек, что ощущалась потребность общения с ним. Мы жили в одной землянке, позже обычно выбирали домик, где можно устроиться вдвоем. Когда вместе с другими корреспондентами у нас стал бывать Владимир Ставский – тоже крепкий большевик, интересный писатель, не чуждый военному делу, – мы жили втроем. Бывали задушевные часы!..

Ко времени нашего знакомства и совместной службы А. А. Лобачев сложился как политический работник крупного масштаба. Однако крутой ему выдался путь. Бывает, что в судьбе одного человека отразится особенность времени.

Война – суровая проверка людей. Так было и так всегда будет. Но этот естественный процесс у нас очень осложнился. Незадолго до войны огромное количество командиров и политработников были выдвинуты снизу на крупные должности в войсках. А опыт? Знания? Ориентировка в масштабах, о которых товарищи и не мечтали? Все это пришлось приобретать уже в боях. Лобачев рассказывал мне, как он, старший политрук, чуть ли не в течение месяца стал дивизионным комиссаром; в 39-м был поставлен во главе политического управления Московского военного округа. Он считал за счастье, что весь 1940 год ему довелось служить на одном месте, в должности члена Военного совета в новой – 16-й армии, создававшейся в Забайкалье, и с горячей признательностью отзывался о ее командующем. И все-таки ему приходилось очень трудно. Помогли живой ум, организаторский талант и большевистское умение учиться у жизни.

В сентябре генерал И. С. Конев был назначен командующим Западным фронтом. 19-ю армию от него принял М. Ф. Лукин, а в командование 20-й армией вступил генерал Ф. А. Ершаков.

Успешно завершилась к этому времени операция в районе Ельни. Под ударами советских войск противник был отброшен на запад. На нашем участке, равно как и у соседей, никаких изменений не произошло. Штабы всех трех армий держали друг с другом прочную связь, отработали взаимодействие на стыках.

С Лукиным в это время особенно сблизились. Он еще двигался с трудом, и мы с Лобачевым часто наведывались на КП 19-й армии. Встречаясь неоднократно, мы обсуждали вопросы, связанные с положением войск обеих армий. Выработалась уверенность, что врагу не удастся прорваться через наши рубежи. Стыки надежно прикрыты. Обдумана и отработана взаимная помощь при ликвидации прорыва вражеских сил на каком-либо участке.

Во второй половине сентября штаб тщательно разработал план действий войск армии на занятом ею рубеже. Мероприятия, предусмотренные в нем, обеспечивали решительный отпор противнику. В то же время имелся вариант на случай, если, несмотря на все наши усилия, противнику все же удастся прорвать оборону. Этот вариант определял, как должны отходить войска, нанося врагу максимальный урон и всемерно задерживая его продвижение. Мысли, руководившие нами: враг еще намного сильнее нас, маневреннее, он все еще удерживает инициативу, поэтому нужно быть готовым и к осложнениям.

Этот план был представлен командующему Западным фронтом И. С. Коневу. Он утвердил первую часть плана, относившуюся к обороне, и отклонил вторую его часть, предусматривавшую порядок вынужденного отхода.

Тишина на нашем участке, да и у соседей, начала нас настораживать. Чтото немцы затевали. Возможности армии не позволяли разгадать намерения врага. Разведка, которую мы вели войсковыми средствами, подтверждала, что перед нами по-прежнему находятся только пехотные части. Никаких особо важных данных из штаба фронта тоже не поступало.

Вообще информация командующих армиями была организована тогда очень плохо. Мы, собственно, не знали, что происходит в пределах фронта, а за его пределами и подавно. Это мешало.

Приехал к нам с группой офицеров Михаил Федорович Лукин. Артисты московской эстрады давали свой первый концерт на полянке близ штаба армии. Декорациями служил пожелтевший лес.

Концерт был очень хороший. Все аплодировали с удовольствием и благодарностью.

Песни песнями, но, пользуясь случаем, мы уединились с Лукиным и поговорили о поведении противника, вызывавшем настороженность. Решили провести силовую разведку.

На следующий день это осуществили.

В бою взяли пленных. Они показали, что у них в тылу на ярцевском направлении появились какие-то танковые и моторизованные части.

Мы приняли меры усиления, особенно в дивизиях, седлавших главную магистраль Вязьма – Смоленск.

В. И. Казаков организовал контрартиллерийскую подготовку, в которой участвовал и дивизион «катюш».

Ночь на 2 октября. Наблюдатели с переднего края и разведгруппы сообщали: со стороны противника явно слышен шум танковых моторов.

А с рассветом началось немецкое наступление на нашем центральном участке, где мы и ожидали удар.

Впервые за все время вражеская авиация бомбила расположение нашего КП, не причинив, правда, большого вреда.

Находясь на наблюдательном пункте, мы видели, как почти одновременно с открытием артиллерийского и минометного огня двинулись немецкие танки, а вслед за ними поднялась пехота. Но тут же ответили все орудия, предназначенные для контрартиллерийской подготовки. Били прямой наводкой противотанковые батареи. «Катюши» – уже целым полком – обрушили свои залпы на неприятельских солдат, вылезших из окопов.

Наша пехота не дрогнула. Она достойно встретила огнем атаковавшие ее густые цепи. На некоторых участках дело дошло до рукопашных схваток.

Бой продолжался до двенадцати часов дня.

Противник, понеся большие потери в людях и технике, не добился успеха. 16-я армия отстояла свои позиции.

После полудня завязались напряженные бои у Лукина. Противник несколько потеснил на правом крыле 19-й армии ее части, но командующий говорил мне, что надеется своими силами восстановить положение.

Весь следующий день враг держал под сильным огнем наш участок обороны, не предпринимая наступления. Группы самолетов бомбили позиции батарей и вели усиленную разведку дорог в сторону Вязьмы.

Сообщения из 19-й армии к вечеру 3 октября стали тревожнее. Командарм говорил по телефону:

– Вынужден загнуть свой правый фланг и повернуть фронтом на север… Связи с соседом – 30-й армией – не имею.

Лукин просил помочь, и мы направили ему две стрелковые дивизии, танковую бригаду и артполк.

У нашего соседа слева генерала Ершакова было спокойно.

Из штаба фронта никаких тревожных сигналов не поступало.

А между тем гроза надвигалась. Вскоре она разразилась при обстоятельствах абсолютно неожиданных.

Комментарий Ариадны Рокоссовской

Письмо от 27 июля 1941 года:

«Дорогие, милые Lulu и Адуся! Пишу вам письмо за письмом, не будучи уверенным, получите ли вы его. Все меры принял к розыску вас. Неоднократно нападал на след, но, увы, вы опять исчезали. Сейчас, как будто, окончательно нашел вас. Сколько скитаний и невзгод перенесли вы. Воображаю всю прелесть пережитого вами. Но ничего, вы живы, здоровы, остальное уладится. Беспокоюсь, получаете ли вы содержание. В чем вы уехали из дома, и что удалось вам захватить с собой – не знаю. Боюсь, что вы, бедняжки, остались, в чем мать родила. Я по-прежнему здоров и бодр. Дерусь как тигр и с каждым днем проникаюсь все большей ненавистью к врагу. Все мои мысли направлены на то, чтобы причинить ему как можно больше вреда и стереть его в порошок. Верь мне, Lulu, скоро уже наступит момент, когда наш удар всей тяжестью накипевшей ненависти обрушится на проклятого врага и раздавит его. Я в это верю и уже предвкушаю час победы. Никакая пуля, бомба и снаряд меня не берут. Нахожусь в своей стихии. Я воюю неплохо, и за меня можете не краснеть. Ваш Костя старый воин, немцев бил не раз и бить их будет до полной над ними победы. По вас скучаю и много о вас думаю. Часто вижу вас во сне. Верю, верю, что вас увижу, прижму к своей груди и крепко-крепко расцелую. Пишу письмо под пальбу пушек и разрывы бомб. Фашистские воздушные пираты стаями назойливо кружатся над нами. К ним мы уже привыкли и чихать на них хотим.

Был в Москве. За двадцать дней первый раз поспал раздетым в постели. Принял холодную ванну – горячей воды не было. Ну вот, мои милые, дорогие, пока все. Надеюсь, что связь установим. До свидания, целую вас бесконечное количество раз, ваш и безумно любящий вас Костя. Живите дружно и оберегайте друг друга.

Милая Адуся, из уважения к папе береги, люби и уважай маму. Если обстоятельства позволят – учись. Изучай одновременно и военное дело. Будь в полном смысле слова амазонкой и до возвращения папы маму не покидай. Целую тебя, дочурка, крепко, любящий тебя папа. Милый Lulusik, тебя также целую бесконечное количество раз. Костя».

«Впервые поспал раздетым в постели» – это не преувеличение. Во время боев на смоленском направлении прадед действительно спал в своем легковом автомобиле ЗИС-101. Нормальный быт был налажен только с прибытием в распоряжение Рокоссовского штаба 7 МК во главе с М. С. Малининым. И уже после войны, рассказывая знакомым про тот первый завтрак от нового начальника штаба, прадед добавлял: «И тут я понял, что мы сработаемся». Но чтобы сработаться с прадедом, нужно было привыкнуть к его стилю работы. Во-первых, он обращался к окружающим, в том числе, подчиненным, по имени-отчеству, и требовал от них того же, а во-вторых, у него были свои представления о том, как должен выглядеть офицер.

Генерал Орел вспоминал первую встречу с Рокоссовским: «Время было трудное: отступление, бои и снова отступление. Потери. Настроение, прямо признаюсь, неважное. Было нам тогда не до белоснежных воротничков, надраенных пуговиц, гуталина и прочих, как мы считали, тыловых штучек. Вдруг появился в штабе армии высокий, красивый, моложавый генерал, начищенный, отутюженный, словно на бал собрался. Скажу по совести, сразу нам это показалось наигранным, не ко времени и не к месту. Прошло несколько дней, и не только мы, офицеры штаба, но и командиры частей стали подтянутей, опрятней. Мелочи? Ан нет. В этом была не показуха, не фарс, а стиль нового командующего армией. Война войной, ты командир, и будь добр, держись!» Позже и Верховный Главнокомандующий, который был прекрасным психологом, взял за правило обращаться к Рокоссовскому по имени и отчеству. Кроме прадеда этой чести Сталин удостаивал только маршала Шапошникова.

Неожиданный приказ

Вечером 5 октября я получил телеграмму из штаба Западного фронта. Она гласила: немедленно передать участок с войсками генералу Ф. А. Ершакову, а самому со штабом 16-й армии прибыть 6 октября в Вязьму и организовать контрудар в направлении Юхнова. Сообщалось, что в районе Вязьмы мы получим пять стрелковых дивизий со средствами усиления.

Все это было совершенно непонятно. Севернее нас, в частности у генерала Лукина, обстановка складывалась тяжелая, каковы события на левом крыле фронта и южнее, неизвестно…

Тут были товарищи Лобачев, Казаков, Малинин, Орел. У них, как и у меня, телеграмма эта вызвала подозрения. Помню возглас начальника штаба:

– Уходить в такое время от войск? Уму непостижимо!

Я потребовал повторить приказ документом за личной подписью командующего фронтом.

Ночью летчик доставил распоряжение за подписями И. С. Конева и члена Военного совета Н. А. Булганина.

Сомнения отпали. Но ясности не прибавилось.

Уже прибыли приемщики от 20-й армии. Сборы были короткими. Наш штаб двинулся к новому месту назначения, и все мы чувствовали, что произошли какие-то грозные события, а у нас в этот тревожный момент – ни войск, ни уверенности, что найдем войска там, куда нас посылают.

Попытки связаться по радио со штабом фронта были безуспешны. Мы оказались в какой-то пустоте и в весьма глупом положении.

Нужно было самим постараться выяснить обстановку, что и делалось с помощью разведки в разных направлениях.

Насторожила картина, которую увидели, подходя к Днепру восточнее Ярцева. Брошенные позиции. В окопах ни одного человека. Мы знали, что в тылу за нашей армией располагалась по Днепру одна из армий Резервного фронта. Где она и что здесь произошло, трудно было догадаться.

На пути к Вязьме стали попадаться машины различных тыловых частей 30-й и 22-й армий. Красноармейцы в один голос говорили, что немецкие парашютисты разбили их подразделения, а им удалось прорваться и они теперь ищут своих. На дороге все чаще обгоняли группы беженцев с пожитками на повозках.

Рассказы людей и данные разведчиков несколько прояснили положение вещей. Видимо, танковым и моторизованным войскам врага удалось прорваться в полосе 19-й и 30-й армий и довольно глубоко проникнуть на восток. Беженцы называли Сычевку, Пигулино, Холм-Жирковский и другие селения, утверждая, что там будто бы уже большие силы немцев, много танков и т. п. Все эти пункты находились севернее магистрали Ярцево – Вязьма. Напрашивался вывод, что это, вероятно, один из клиньев, вбитых противником, и нужно ожидать, что он будет повернут для перехвата автострады и создания внутреннего кольца окружения наших войск.

Никаких частей мы не встречали. Связаться со штабом фронта все не удавалось. Ощущение оторванности было гнетущим. Крайне беспокоил вопрос, что происходит южнее магистрали. Мы с Калининым остановились у стога сена в ожидании разведданных. Лобачев, захватив нескольких офицеров, поехал вперед. Прошло не более часа, и он вернулся, опустился рядом с нами на сено:

– Встретил на перекрестке Василия Даниловича Соколовского. В Касне уже никого нет. А наша задача, он сказал, остается прежней.

По мнению Лобачева, начальник штаба фронта в это время сам точно не знал, что где происходит.

Разведчики все еще не обнаружили каких-либо войск в районе Вязьмы. Где они находятся, эти обещанные в приказе И. С. Конева дивизии? С этой мыслью я ехал к месту расположения нового нашего КП.

Мы нашли его почти готовым. Заработали радисты. Штаб фронта молчал, должно быть находясь в движении, не успел развернуть свои радиосредства.

Не смогли радисты связаться и с какими-либо частями.

Поручив Малинину разыскивать войска и добиваться связи с фронтом или Ставкой, мы с Лобачевым отправились в город.

Начальник гарнизона генерал И. С. Никитин доложил:

– В Вязьме никаких войск нет, и в окрестностях тоже. Имею только милицию. В городе тревожно, распространяются слухи, что с юга и юго-востока из Юхнова идут немецкие танки.

– Где местная советская и партийная власть?

– В соборе. Там все областное руководство.

Собор стоял на высоком холме, поднимаясь над Вязьмой подобно древней крепости. В его подвале мы действительно нашли секретаря Смоленского обкома партии Д. М. Попова, вокруг него собрались товарищи из Смоленского и Вяземского городских комитетов партии. Здесь же был начальник политуправления Западного фронта Д. А. Лестев. Он обрадованно помахал рукой:

– Все в порядке, товарищи. Знакомьтесь с командующим…

К сожалению, пришлось их огорчить. Командующийто есть, да командовать ему нечем. Я попросил генерала Никитина доложить партийному руководству все имеющиеся у него сведения о войсках и положении в районе Вязьмы. Лестев был крайне удивлен.

– Как же так? – заявил он. – Я недавно из штаба фронта, он перебирается на новое место, и меня заверили, что тут у вас не менее пяти дивизий, которые ждут прибытия штаба шестнадцатой армии…

Происходил этот разговор во второй половине дня 6 октября.

Не успел я спросить Никитина насчет разведки и наблюдения за подступами к городу, как в подвал вбежал председатель Смоленского горсовета А. П. Вахтеров:

– Немецкие танки в городе!

– Кто сообщил?

– Я видел их с колокольни!

– Алексей Андреевич, позаботься, пусть приготовят машины, – обратился я к генералу Лобачеву.

Мы с Лестевым и Поповым быстро взобрались на колокольню. Действительно, увидели эти танки. Они стреляли из пулеметов по машинам, выскакивавшим из города.

Немецкие танки вступали в Вязьму. Нужно было немедленно выбираться. Вязьму в данное время некому было защищать.

Самым емким оказался мой ЗИС-101, «газики» Лобачева и Попова поменьше. Забрав всех товарищей, мы покинули город. Вырваться удалось благополучно. В одном месте чуть не столкнулись с танком, но успели нырнуть в переулок, и врагу не удалось обстрелять нас прицельным огнем.

КП располагался в перелеске километрах в десяти северо-восточнее Вязьмы. Здесь мы стали подытоживать все данные, которые смог собрать штаб. Немцы нанесли удар излюбленным способом: прорыв фронта на двух направлениях, создание внутреннего кольца окружения смыканием клиньев в глубине прорыва… Вот это для нас в тот момент было ясно. Значит, местом смыкания вражеских клещей оказалась Вязьма. Это мы уже знали, это сами наблюдали и чувствовали. Наша разведка подтвердила. Но где же должно образоваться внешнее кольцо окружения, о чем не преминет позаботиться враг, еще известно не было. И нам предстояло это выяснить.

Вечером 6 октября к нам на КП приехал начальник оперативного управления штаба фронта генерал Г. К. Маландин и с ним наш старый добрый знакомый генерал И. П. Камера. Они разыскивали штаб фронта. Обстановку на фронте товарищи не представляли. Я рассказал им, что сумели мы разузнать, и посоветовал попробовать ночью пробраться севернее автострады на восток: туда, по всей вероятности, направился штаб фронта. Для безопасности Маландина и Камеру сопровождала группа наших офицеров. Эти товарищи благополучно выполнили задание, но на обратном пути их обстреляли немцы, двоих ранило, машина сгорела, и смельчаки пешком еле прорвались к нам.

Малинин доложил, что попытки разыскать какие-либо дивизии под Вязьмой тщетны. Предстояло подумать, что предпринять в этом странном положении.

Вернуться к своим войскам?

Враг, уплотняя внутреннее кольцо, уже лишил нас этой возможности. И главное, штаб 16-й армии предполагали использовать для выполнения какого-то задания, долг состоял в том, чтобы явиться и получить его.

Под вечер 6 октября штабной наш отряд перешел в лес северо-восточное города и севернее автострады Вязьма – Можайск. На прежнем месте нас неоднократно засекали немецкие самолеты.

Всю ночь и весь следующий день работала разведка, высланная в разных направлениях. Установили: автострада восточнее Вязьмы перехвачена бронетанковыми частями противника, они плотно оседлали это направление; в самой Вязьме немецкая мотопехота; по дороге на Сычевку непрерывно движутся вражеские войска.

Туманово еще не занято, и там оказался эскадрон войск НКВД. Он к нам с радостью присоединился.

Подтвердились данные, что западнее противником образован фронт, перехватывающий все дороги.

В тумановском лесу в заброшенной землянке собрались ближайшие мои сотрудники. Предложения сводились к тому, что ожидать больше нельзя. Рассчитывать, что подойдут силы с востока, не приходилось, а значит, и нечем было помочь окруженным войскам. Мы сами оказались зажатыми между внутренним кольцом окружения и внешним, которое немцы старались скорее укрепить.

Окончательное решение, принятое мною, – прорываться на северо-восток. Там скорее всего у противника недостаточная плотность. Там больше возможностей встретить выходившие из окружения наши части. Начинаем поход в ночь на 8 октября.

Было время, когда мы собирали попавших в беду солдат и офицеров, организовывали их, поднимали дух, говоря, что там, где командир действует по-настоящему, где крепкие коммунисты и комсомольцы, там люди с честью выполняют свой долг перед Родиной, преодолевая все трудности. Теперь это предстояло доказать и нам своими действиями.

Установлен порядок: весь личный состав объединен в подразделения, назначены командиры. Движение – тремя колоннами: правую ведет генерал Казаков, центральную – я, а второй эшелон, в котором следуют и все автомашины, – полковник Орел. Броневики и танки БТ-7 идут за центральной колонной, находясь у командующего под рукой на случай встречи с врагом. Организовано охранение на походе и разведка. Тут нас выручал кавалерийский эскадрон НКВД, действовавший на удаленных дистанциях. Все, кроме водителей машин, идут пешком.

У штабного автобуса Лобачев собрал людей. Офицеры, шоферы, бойцы… Последние указания: ни при каких обстоятельствах не разбиваться на мелкие группы, идем и сражаемся вместе, помня воинское правило – один за всех, все за одного; раненых ни в коем случае не оставлять, убитых, если обстоятельства не позволят вывезти, хоронить на месте.

В сумерках трудно было рассмотреть лица людей. Но мы чувствовали, что они правильно понимают командование. Война уже многому научила.

Ночь. Двинулись. Сыпал крупный дождь. Проселочные дороги раскисли.

Время от времени – остановки для подтягивания отстающих и выравнивания колонн. Больше всего задержек из-за машин, а набралось их около сотни. То и дело вытаскивали из грязи с помощью танков.

В 15 км был намечен первый привал близ одной из деревень. При подходе к ней разведчики, а затем и головная застава натолкнулись на немецких мотоциклистов и пехоту на двух машинах. Завязали бой: поддержанные двумя танками, быстро разделались с противником. Немцы разбежались, оставив убитых, разбитую машину и несколько мотоциклов. В этой стычке главные силы нашего отряда не участвовали.

В пути неоднократно вспыхивала то слева, то справа перестрелка между нашими разъездами и мелкими группами немцев. Это настораживало людей, не внося никакого замешательства.

Поход проходил спокойно. Соблюдался строгий порядок.

В деревушке – не помню, право, названия – расположились на кратковременный отдых. Людям надо было поесть. (Между прочим, в Туманове, где к нам присоединились кавалеристы, на железнодорожной станции застряли продовольственные эшелоны; мы взяли все, что удалось, на свои грузовики, а остальное взорвали…)

Я, Лобачев, Малинин и еще кто-то из офицеров штаба и политотдела армии зашли в избу. Охваченные заметной тревогой, хозяева встретили гостеприимно. Вбежал мальчишка.

– Ну, юный разведчик, какие новости?…

Он, застеснявшись, сказал, что перед вечером через деревню прошли три фашистских танка и машин пять с солдатами. Хозяйка добавила: беженцы из Ново-Дугина и Тесова – это километров пятнадцать севернее – передавали, что там много вражеских танков и автомашин. Прут – спасу нет…

Ее прервал мужской голос из темного угла избы:

– Товарищ командир, что же вы делаете!..

Я повернулся и присмотрелся. На кровати лежал седобородый старик. Оказалось, отец хозяйки.

Пронзительно уставившись на меня, он говорил голосом, полным горечи и боли:

– Товарищ командир… сами вы уходите, а нас бросаете. Нас оставляете врагу, ведь мы для Красной Армии отдавали все, и последнюю рубашку не пожалели бы. Я старый солдат, воевал с немцами. Мы врага на русскую землю не пустили. Что же вы делаете?…

Эти слова помню и по сей день. Я ощутил их как пощечину, да и все присутствовавшие были удручены.

Конечно, мы попытались разъяснить, что неудачи временные, что вернемся обратно. Но, откровенно говоря, не осталось уверенности, что успокоили старого солдата, дважды раненного в Первую мировую войну и теперь прикованного к постели. При расставании он сказал:

– Если бы не эта проклятая болезнь, ушел бы защищать Россию.

Снова в пути. Шагаю, а из головы никак не выходит эта изба, обреченная на бедствия семья, старый колхозник. Упрек его справедлив…

Миновав поле, центральная колонна опять втянулась в лес. Разведчики донесли: севернее нас продвигаются на восток части 18-й стрелковой ополченской дивизии. Мы ее подчинили себе, поставив задачу на совместные действия при встрече с противником.

С этого момента наша группа представляла уже довольно солидную силу, способную прорваться в любом направлении.

Соединение с нами обрадовало ополченцев. Но нужно сказать, что они в трудном положении не растерялись. Настроение и до встречи с нами было у них боевое. Это были москвичи, умевшие постоять за себя и за общее дело. Недаром во время битвы за Москву 18-я дивизия ополченцев, пройдя краткую, но умную школу под руководством опытного генерала Петра Николаевича Чернышева, героя обороны Смоленска, получила звание гвардейской…

Близился рассвет. Прошагали мы не менее 30 км по изнуряющему распутью. Очень устали. В это время мне и донесли, что примерно в 3 км приземлился самолет У-2. Я послал туда полковника Баранчука, начальника ВВС армии. Вскоре он вернулся с радостной вестью – в Гжатске наши войска, накануне там были Ворошилов и Молотов.

Обрадовавшись, Баранчук не подумал, что нужно бы привести летчика, и даже не расспросил его более подробно. Я приказал доставить летчика к нам, но самолет уже поднялся и полетел почему-то на запад.

Известие быстро распространилось в отряде. Отовсюду просьбы – разрешить продолжать дальнейший марш на машинах: до Гжатска оставалось не больше 10 км.

Люди на самом деле устали, а шагать еще много. Наступил рассвет. Поэтому было принято решение двигаться на машинах к мосту у Гжатска. В целях осторожности передовой отряд был усилен двумя танками и броневиком. Кавалерия получила задание вести разведку севернее города, установить, где броды и переправы через Гжать. Ополченцы следовали на Гжатск во втором эшелоне, обеспечивая нас с запада и с юга.

Лобачев загорелся. Ему очень хотелось вперед.

– Может быть, еще застану Ворошилова! – объяснил он свое нетерпение.

Я ему разрешил отправиться с передовым отрядом, но только в бронемашине. И член Военного совета уехал.

Тронулась колонна штаба и управления, вытянувшись по одной дороге.

Понятным было общее желание быстрее переправиться через реку и встретиться со своими. Невольно ускорив движение, мы близ моста почти наступили на хвост головного отряда, который несколько растянулся. И в этот момент над перелеском, который мы проезжали, взвилось кольцеобразное облако, и тут же раздался взрыв.

Машины, находившиеся в голове колонны, в том числе и моя машина, рванули вперед. Чем руководствовались мы тогда, совершая этот бросок, трудно объяснить, но мы это проделали и, выскочив на открытое пространство, сразу попали под обстрел крупнокалиберных пулеметов и танковых пушек.

Все стали рассыпаться в цепь.

На ходу сориентировавшись, я приказал частью сил колонны подкрепить передовой отряд, который уже вел огневой бой, находясь на западном берегу Гжати. Машины – убрать с дороги и замаскировать. Восемнадцатой дивизии – одним полком сковать противника у Гжатска, а главными силами попытаться прорваться значительно севернее.