Грета Ионкис

Утраченный воздух

Моим дорогим детям и внучкам – с неизменной любовью

Особенный, еврейско-русский воздух… Блажен, кто им когда-нибудь дышал.

До́вид Кнут

Страна, потерявшая воздух особенный, Становится просто огромной колдобиной.

Евгений Евтушенко

© Г. Ионкис, 2014

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014

* * *

Выражаю глубокую благодарность Игорю Аленину, в прошлом моему студенту, ныне доктору филологии, за идею написать о Кишинёве и веру в её осуществимость, писателю Владимиру Порудоминскому за дружеское участие и терпение при обсуждении планов, подходов и многих вариантов рукописи и особую признательность за финансовую поддержку кишинёвскому спонсору и американским друзьям, без участия которых книга бы не состоялась.

Прелюдия, или Подбираемся к теме

Строки Кнута, вынесенные в эпиграф, долго были одними из самых крылатых в поэзии русского зарубежья. Георгий Адамович, назвавший «Кишинёвские похороны» прекрасным стихотворением, по поводу заключительных строк писал: «Очень остро сказано, по-моему. Кто не знает его, этого воздуха, одесского, гомельского или житомирского, этой „атмосферы“ романов Юшкевича или бесчисленных историй и анекдотов, с их юмором и с их горечью, с терпким привкусом быта, полуоседлого, полубродяжнического. Действительно, „особенный“ воздух. Он русский в такой же мере, как и еврейский. Нигде, кроме России, его не было».

Да, русские евреи – особый национально-исторический тип, этнокультурная разновидность евреев, которые жили на территории бывшей Российской империи и наряду с идишем и ивритом к концу ХIХ века в массе своей владели русским языком и находились под сильным влиянием русской культуры. Общеизвестный факт: еврей проникается культурой того народа, среди которого живёт. Как заметил В.Розанов, «в Европе он – лучший европеец, в Америке – лучший американец».

Другой поэт русского зарубежья, Георгий Иванов, тоже не прошёл мимо этой реальности, когда в 1934 году описывал литовский городок Шавли (ныне Шауляй), входивший до Первой мировой войны, как и Бессарабия, в состав Российской империи: «Была суббота. Сплошная густая толпа медленно двигалась по правой стороне главной улицы Шавель. Я вспомнил, как за несколько дней до объявления войны я так же гулял в субботний день в таком же еврейско-литовском городке Лиде. Ничего не переменилось с тех пор. И тот же прозрачный серо-синий с розоватым отливом воздух обнимает всё это. „Особенный, еврейско-русский воздух“».

Воздух – самая тонкая из четырёх субстанций, или первоэлементов. Пятая субстанция, производная от воздуха, – эфир, божественный свет. «Ночной зефир струит эфир» – так у Пушкина. Когда-то Марина Цветаева написала «Поэму воздуха»; на исходе ХХ века её блестяще откомментировал филолог от Бога Михаил Гаспаров. Субстанция воздуха у До́вида Кнута, как и у другого поэта, Иосифа Бродского, – атрибут пространства. В местах, где соткался этот особенный воздух, удачно сочетались в разумных пропорциях сыны и дочери славянских народов с представителями иудейского племени, и каждый составляющий компонент в этом сплаве имел своё необходимое значение и звучание.

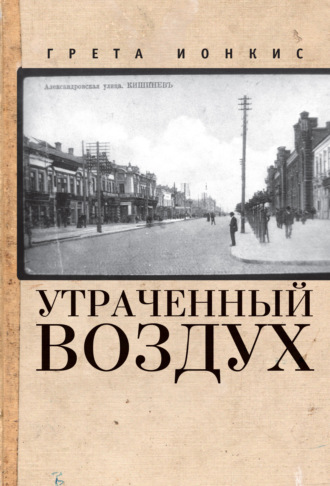

В центре нашего повествования – Кишинёв. Он станет главным героем книги. Вывести формулу еврейско-русского воздуха, воспетого Кнутом, невозможно, хотя хочется понять его состав, химию, определившие ментальность многих бессарабцев и одесситов. В известной мере это был воздух не просто вдыхания, а вдохновения. Он пронизывал насквозь этот край, в нём лучилось солнце, он выпрямлял походку, рождал независимость и веру в себя. А немногим даже дарил крылья. Эти блаженные пускались в полёт, траектория у каждого была своя, неповторимая. Это, по большому счёту, был воздух свободы.

Известный пианист Александр Борисович Гольденвейзер, услаждавший своим искусством Льва Толстого, общавшийся с Рахманиновым, Скрябиным, Танеевым, ставший в 1922 году ректором Московской консерватории, и не менее известный литератор Михаил Осипович Гершензон, благодаря которому в литературоведении сложилось понятие «гершензоновская Москва», были уроженцами Кишинёва. Антон Рубинштейн, композитор, пианист, дирижёр, основатель первой в России консерватории, происходил из приднестровско-одесской семьи. Они впитали с младенчества еврейско-русский воздух.

Соседка Кишинёва, цветущая Одесса, эта южная Пальмира, была пронизана тем же особенным еврейско-русским воздухом и рождала собственных «быстрых разумом невтонов». Прежде чем она родила Мишку Япончика, короля двухтысячной армии налётчиков, на свет появился Леонид Осипович Пастернак, будущий художник, принятый в Общество передвижников, лучший иллюстратор романов Льва Толстого. Одну из его ранних картин, «Письмо с родины», Третьяков приобрёл для своего музея. На ней запечатлены русские типажи. Собирателя нисколько не смутило происхождение автора картины, он поверил в её достоверность. Еврейство художника, которого Леонид Пастернак никогда не стыдился, не мешало ему проникать в тайны русского характера. Еврейско-русский воздух!

В то время, когда Япончик – Винницкий совершал свои криминальные «подвиги», в Одессе открыл знаменитую музыкальную школу Пётр Соломонович Столярский, выдающийся скрипичный педагог. В семье деревенских клезмеров, в которой он родился, его звали Пиня, его родным языком был идиш, по-русски он говорил своеобразно, но это не помешало ему превратить школу, как он выражался, «имени мине» в настоящую «фабрику вундеркиндов», откуда вышли Давид Ойстрах, Буся Гольдштейн, Елизавета Гилельс, Михаил Фихтенгольц и другие знаменитости.

Юго-запад рождал пассионарных людей. Первые сионисты России вышли оттуда. Яков Бернштейн-Коган, врач, избранный на первом конгрессе сионистов в Базеле в 1888 году ответственным за их дело в России, возглавивший первый отряд самообороны во время кишинёвского погрома, а впоследствии – организатор здравоохранения в Палестине, родился в Кишинёве. Его ровесник Меир Дизенгоф, будущий первый мэр Тель-Авива, родился в Оргеевском уезде, учился в Кишинёве и здесь же организовал первую сионистскую группу Ховевей Цион. Владимир (Зеев) Жаботинский, второй после Герцля по значимости деятель сионистского движения, был родом из Одессы. Там созрел поэтический талант Хаима-Нахмана Бялика, автора поэмы «Сказание о погроме».

«Гляжу на него, – вспоминал Леонид Пастернак, – и кажется, что в поэте сгустилась сущность души народа, дерзаний его и стремлений, и это кипит и бурлит в душе Бялика…» Все они были одержимы, ведомы одной пламенной страстью. И дышали они «особенным еврейско-русским воздухом». Причём они не просто дышали им, они – что немаловажно! – его и продуцировали.

Этот воздух впитали первые халуцим (пионеры-киббуцники), которые, покинув бессарабские холмы, одесские лиманы, буковинские леса и плодородные степи под Херсоном, ехали в Палестину осваивать землю праотцев, что в библейские времена текла молоком и мёдом, но, оказавшись в руках арабов, за сотни лет превратилась в пустыню и малярийные болота. И сюда они принесли «особенный еврейско-русский воздух». В отрядах Хаганы многие поначалу говорили и отдавали приказы на русском языке. В киббуцах пели русские песни, которые потом были переведены на иврит и наполнились новым содержанием. Долгое время считалось (а некоторые считают и сейчас), что песня «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки» из кинофильма «Искатели счастья» – русская народная. Дунаевский, дескать, обработал мелодию, а в фильме комсомольцы-евреи спели её на идиш. В этом представлении всё поставлено с ног на голову. Знакомая мелодия много лет звучала и по сей день звучит в синагогах на утренних молитвах Шахарит, причём авторство песнопения приписывается самому Илье-пророку. Подсознательная память Дунаевского оживила мелодию и дала ей новую жизнь. Опять-таки еврейско-русский воздух!

«Особенный еврейско-русский воздух» порождал бунтарей, бесстрашно вступавших на путь революционной борьбы. Не забывайте, в Кишинёве подпольно печаталась ленинская «Искра», от которой разгорелось пламя, погубившее и старую Россию, и тех, кто его разжигал. Среди социалистов-революционеров, родившихся и начинавших свою антиправительственную деятельность в Кишинёве, были родители А. Аникста, нашего главного шекспироведа, моего оппонента на защите докторской диссертации.

Не забудем, что родившийся в «черте оседлости» «демон революции» Лев Давыдович Троцкий (Бронштейн), которого Бернард Шоу назвал «королём памфлетистов» (начинал он как литератор), очень многим обязан Одессе, где прошли его ученические детство и отрочество. Ещё один пассионарий. Из песни слова не выкинешь.

Последним ярким порождением особенного воздуха была группа литераторов, заявивших о себе в первой четверти ХХ века, которых часто называют юго-западной, а иногда южно-русской школой. Привычно говорить о московской, петербургской школах в искусстве и науке, а тут – на тебе! – громко заявила о себе одесская. И кто же входит в «Юго-Запад»? Неповторимый Исаак Бабель, творец одесского мифа, автор «Конармии» и «Одесских рассказов». «Плотоядный фламандец» Эдуард Багрицкий, поэт бунта, пленившийся романтикой революции. Король метафоры Юрий Олеша, живший по закону: «ни дня без строчки». Его друг-соперник Валентин Катаев, подавший идею остроумцу Илье Ильфу и своему младшему брату Евгению Петрову написать в соавторстве роман о 12-ти стульях. При этом незабвенному Остапу Ибрагимовичу (надо полагать, Абрамовичу) Бендеру были приданы черты, свойственные им троим. А сам Валентин Петрович в конце жизни увенчал друзей-приятелей своей молодости и самого себя «алмазным венцом» бессмертия. Мягкий интеллигентный Лев Славин – автор «Интервенции», пьесы в жанре героической комедии. Златокудрая миниатюрная Вера Инбер получила прозвище «московской амазонки», а потом, к сожалению, деградировала вместе с властью, которой старалась услужить. Оно и понятно: страх не отпускал двоюродную сестру Троцкого, в доме отца которой в Одессе он жил и воспитывался.

Литературный «Юго-Запад» начинался в 1914 году «одесским ветром весны, юности и поэзии». Родившиеся и выросшие в Одессе, «югозападники» и вундеркинды Столярского реализовались за её пределами, как и кишинёвцы Довид Кнут, Дина Верни, первые сионисты и киббуцники… Еврейско-русский воздух им помогал, поднимал и нёс на своих потоках-крыльях.

Что побудило Ариадну Скрябину, дочь русского композитора, мать двоих детей, оставить благополучного супруга и соединить свою судьбу в конце 1930-х годов с еврейским поэтом – эмигрантом Довидом Кнутом, отнюдь не записным красавцем, бедняком, обременённым заботами о многочисленной родне? Что толкнуло её к этому смуглому черноглазому маленькому мужчине, чьё детство и юность прошли в Кишинёве? Ради него она прошла гиюр (перешла в иудаизм) и приняла библейское имя Сарра в ту пору, когда нацисты вписывали его в паспорт всем немецким еврейкам как клеймо. Она была покорена первозданной страстью его стихов, жизненной силой, которая таилась в этом хрупком с виду еврее, поистине прометеевым огнём, который пылал в нём. Судьба иудейского народа и его яркий представитель влекли её неудержимо. Отдавшись своему влечению и вступив в борьбу с нацизмом (переправляла евреев из Франции в Швейцарию), она погибла в Тулузе от руки вишистского полицая, жизнью оплатив приобщение к «особенному еврейско-русскому воздуху».

Как, почему Дина Верни сделалась единственной музой и символом почтенного мэтра Аристида Майоля? Ведь когда эта пятнадцатилетняя еврейка, дочь музыканта-любителя, рождённая в Кишинёве и привезённая в Париж в десятилетнем возрасте, появилась на пороге его мастерской, седобородый скульптор понял, что действительность подарила ему, наконец, точное воплощение его грёз. Только ли восхитительные формы её тела, отлившиеся в его монументальных статуях, украшающих ныне сад Тюильри, – «Гора», «Река» и «Воздух», поразили и покорили этого крестьянского сына Прованса? Думается, в неменьшей мере его пленили её природная витальность, пламенный дух, бунтарство. Он не противился, когда его «бешеная коза» умчалась в оккупированный нацистами Париж, где стала активной участницей Сопротивления. Как еврейка она рисковала жизнью. В случае провала её ждала газовая камера. Узнав, что Дина схвачена и её пытают в гестапо, Майоль позвонил в Германию главному скульптору рейха, любимцу фюрера, Арно Беккеру. «Если ты не спасёшь Дину, я не хочу больше тебя знать!» – сказал он своему бывшему ученику и почитателю. И в голосе восьмидесятипятилетнего старца Беккер почувствовал такую мужскую силу и страсть, что он совершил невозможное. После шестимесячных издевательств Дину выпустили в 1944 году, накануне освобождения Парижа. Она была в толпе ликующих парижан, когда из Баньоля пришла страшная весть: Майоль погиб в автомобильной катастрофе. Всё своё имущество и работы он завещал неистовой Дине Верни. Она, преодолев множество препятствий, в 1995 году открыла музей Майоля в Париже.

Последние двадцать лет в России и Израиле оживился интерес к русско-еврейской истории, к проблематике и поэтике русско-еврейского литературного диалога, произошли изменения в научной ситуации, плодотворно взаимодействуют еврейские и российские издательства, читаются лекции по истории русско-еврейской литературы. В той особой ситуации, в которой мы живём, для меня много значат воспоминания А.В. Азарх-Грановской, А. Зускиной-Перельман, публикации В.В. Иванова о еврейском театре Грановского, появившиеся на сломе веков, вышедшая, наконец-то, в 2004 году в серии «ЖЗЛ» книга Матвея Гейзера «Соломон Михоэлс». Обрадовал сам факт – её автор защитил докторскую диссертацию о явлениях культуры, рождённых в еврейско-русском воздухе. Прежде всего хочется отметить работы Владимира Хазана, одна из книг которого так и называется: «Особенный еврейско-русский воздух»[1], а также монографию Фёдора Фёдорова «Довид Кнут»[2] и небольшую книжку сотрудницы Литературного музея в Одессе Елены Каракиной «По следам „Юго-Запада“», которую ей удалось в 2006 году напечатать в Новосибирске.

В детстве, с 1944 года, я жила в Одессе, в треугольнике, образуемом улицами Пушкинской, Троицкой и Канатной, и связана с южной Пальмирой многими родственными и дружескими узами, а двадцать пять лет сознательной жизни провела в Кишинёве, где заведовала созданной мной кафедрой русской и зарубежной литературы местного пединститута вплоть до выезда в Германию на исходе 1994 года.

Мой муж Исаак Ольшанский ещё успел вдохнуть неповторимый еврейско-русский воздух, по которому тосковал в своём парижском зарубежье поэт Довид Кнут, чьи строки стали эпиграфом к книге. Мой муж родился на территории Бессарабии, в Кишинёве, в конце 1920-х годов, при румынах. Его воспоминания и мои впечатления стали питательной средой для многих глав книги. Память, как предусмотрительная служанка, сберегла многие картины, запахи и звуки. Попытаюсь их воссоздать.

Сто лет назад Марина Цветаева писала: «Все мы пройдём. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем ещё живым: – Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! <…> Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока ли она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковёр, и какие на нём цветы? <…> Всё это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души».

Вот почему я решилась писать о Кишинёве. Мне кажется это важным: понять, когда и как сформировался этот «особенный еврейско-русский воздух», как и почему мы его лишились. Второй эпиграф, из Евтушенко, даёт исчерпывающую оценку стране, где этот воздух крадут, уничтожают, вытравляют.

Моя книга – не исследование. Жанр её далёк от привычных канонов, это «собранье пёстрых глав», я бы даже сказала, разнородных, разномастных: исторические очерки и литературоведческий опус, беллетристика и публицистика. Начиная работать, пускаясь в свободное плаванье в пределах малого каботажа, я не имела чёткого плана, он формировался по мере вхождения в тему. Однако при всей жанровой свободе начнём ab ovo[3], углубившись в прошлое.

Глава 1. Экскурс в анналы, или Откуда есть пошёл Кишинёв

Поселение на берегу речушки Бык возникло и стало расти много позже того, как Бог разметал строителей Вавилонской башни, штурмовавших небо, обрушив её и заставив усомнившихся говорить на разных языках, чтобы не понимали они друг друга. С тех пор прошли века, и вот на этом бессарабском перекрёстке, по предположениям историков, в ХV веке собралось разноязыкое население. Первые упоминания о Кишинёве встречаются в грамотах воевод Молдавии Ильи и Стефана Оанчя (1436) и Штефана чел Маре (1466). Вначале каждой твари здесь было по паре, а потом стали плодиться и размножаться – всё по Писанию. Смешение племён и наречий отразилось в названиях улочек, переулочков и тупичков Кишинёва, долго хранившего облик азиатского местечка. Изначально здесь обитали люди разных национальностей. До наших дней дожили лишь Армянская и Болгарская улицы, а ведь раньше были Греческая и Сербская, Грузинская и Еврейская, Азиатская и Турецкая, Караимская и Сирийская, Немецкий, Синагогальный, Казачий, Молдавский переулки, христианское, еврейское, армянское, немецкое, польское кладбища…

Первые русские в этих местах – казаки, бежавшие сюда после подавления восстания Болотникова, охватившего в 1606–1607 годах югозападную часть России. К ним добавились казаки Запорожской Сечи и множество беглых холопов и крестьян. Столетием позже из петровской

России сюда уходили старообрядцы, не признавшие новаций патриарха Никона, спасавшиеся от преследований. Здесь их стали именовать липованами. Молдавские господари их не притесняли. Окружающие относились с уважением. Липоване были людьми работящими и нравственными, к работе на земле привычными.

Евреи появились в Кишинёве давно, уже в начале ХVI века началось их проникновение из Польши. Сохранилось свидетельство Дмитрия Кантемира в книге «Описание Молдавии». Впервые переведённая на русский с латинского, на котором он писал (список Стурдзы), книга была издана в 2013 году в петербургском издательстве «Нестор-История». Дошёл до нашего времени и документ погребального братства (хевра кадиша) от 1774 года. Стало быть, уже существовала община. Называется цифра – 540 евреев, упоминаются раввины и синагога. Общение русских с евреями (жидами, как их официально именовали до середины ХIХ столетия) если и имело место, то было минимальным, тем более что пришлые русские оседали поначалу не в Кишинёве.

Кишинёв и вся Бессарабия, да что Бессарабия – все Данубские земли (Валахия и Молдавия) после многовековых нашествий и завоеваний славянами, гуннами, римлянами, татарами, турками триста лет, с конца ХV века, находились под властью могучей Османской империи. Ей были подвластны бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, север Африки, Аравия. Вассальная зависимость Данубских земель была султану выгодней административного подчинения. Через господарей он взимал с них щедрую дань. Обычно господари сменялись довольно часто, становясь жертвами подозрительности султана или боярских интриг. Дольше всех – 47 лет – правил Штефан чел Маре (1457–1504), великий господарь Молдавского княжества, оставивший по себе в народе добрую память, как и его предшественник Александр чел Бун (1401–1433), который даже прозвище получил – Добрый. Трагическая судьба постигла валашского господаря Константина Бранковяну, за время правления которого (1688–1714) центр Бухареста приобрёл облик европейского города. Заподозрив его в связях с Россией, султан призвал его с детьми в Стамбул и вначале обезглавил на глазах отца четырёх сыновей, в том числе и малолетних, а затем умертвил самого Бранковяну. Азия-с!

С 1714 года господарями Молдавии и Валахии более ста лет были подданные султана, константинопольские греки – фанариоты (Фанар – район Константинополя, место их проживания). Фанариоты, сословие привилегированных в Османской Порте греков, вели себя как захватчики, грабили население, заботясь прежде всего о личной выгоде. Зачастую фанариотские господари покупали у султана свой пост, а потому они старались вернуть затраты с лихвой. За счёт чего? За счёт поборов с населения. Они составляли правящий класс в вассальных османских землях. В «Записках» старшего современника Пушкина, царского офицера Ивана Петровича Липранди, находим тому объяснение: «Господари-фанариоты, как откупщики богатого и населённого края, преданного на некоторое время их личным выгодам, являлись в свою владетельную аренду с многочисленною челядью, алчущей и жаждущей поживы. Вся родня господарей этих и все их близкие назначались на значительнейшие и прибыльнейшие места с целью очень понятною. Окружённые многочисленной наёмною стражею так называемых арнаут (арнауты – албанцы-христиане. – Г.И.), господари и их поверенные где не успевали брать силою, брали родственными связями со знатнейшими боярами княжеств, и таким образом власть и все богатства края сосредотачивали в своих руках».

Приближённые к господарям бояре и чиновники следовали их примеру, в крае расцвела коррупция. В это время в Молдавию и Валахию переселились тысячи греческих семейств из Османской Порты, чувствуя себя привольно под покровительством местных властей. Официальным языком стал греческий. Греческое влияние в Бессарабии вызывало недовольство местного населения. У боярства же стремление походить на греков сочеталось с желанием подражать главным господам – туркам. Это сказывалось в манере одеваться, в интерьере их домов, в обращении с подчинёнными и даже в языке. Боярский «парламент» даже в ХIХ веке назывался «диван». Бояре боялись турок и одновременно пресмыкались перед ними, униженно целуя не то что руку, а даже край одежды вельможного лица. Известный историк Раду Росетти, сам потомок древнего боярского рода, писал в начале ХХ века о сыне господаря Молдовы Григоре Стурдза, который одно время был генералом турецкой армии под именем Мехлис-паша, а после 1866 года – депутатом и сенатором, что он при этом, по турецкому обычаю, содержал гарем. Но главное – не страсть румынского боярства к восточной роскоши, существеннее то, что восточная деспотическая система власти сказалась в дальнейшем на молдавской системе управления, в которой по сей день сильны коррупция, кумовство, взяточничество, чинопочитание. Появился даже термин «кумовской капитализм». Как столетия татаро-монгольского ига оставили неизгладимый след в России, так и трехсотлетнее турецкое владычество наложило печать на ментальность населения, проживавшего на Данубских землях. И это нужно учитывать, когда мы ищем скрепы, обручи, составляющие ментальность бессарабцев. Им хочется быть европейцами, но прошлое держит крепко.

Россия, у которой были свои геополитические интересы, и прежде всего желание отвоевать Царьград и вернуть Константинополю, переименованному в Стамбул, статус христианского центра, сыграла решающую роль в освобождении христианских народов Балкан от турецкого владычества. И первыми в этом ряду были Молдавия и Валахия. Успешные русско-турецкие войны времён Екатерины II, в которых отличились фельдмаршалы Потёмкин Таврический, Румянцев Задунайский, Кутузов, контр-адмиралы Войнович, Ушаков, Мордвинов, Чичагов, полководец Суворов, получивший титул графа Рымникского, а затем и князя Италийского, ослабили Порту, положили конец набегам на молдавские земли крымских татар-ногайцев, которые окопались в Буджакских степях, куда угоняли молдавский скот и уводили в рабство людей. Не раз они сжигали и Кишинёв. О «буджакской татарве» упоминает наш «последний летописец» Карамзин. Последний раз Кишинёв подожгли в 1788 году, обугленные остатки пятисот домов, базара и семи церквей – вот всё, что напоминало о нём после этого страшного пожара.

Победы русского оружия приводили к тому, что Оттоманская империя умалялась, зависимые княжества перестали платить дань Порте, хотя их вассальная зависимость сохранялась до 1828 года. Временное присутствие российских войск в запрутской Молдавии и в большей части Валахии после очередной русско-турецкой войны 1828–1829 годов стало гарантом будущей независимости этих земель. Вначале они получили автономию, а в январе 1862 года, объединившись, образовали государство Румынию под началом князя Александру Куза. При нём произошёл переход на латиницу, до этого письменность была кириллической. Местным русофобам об этом следует напоминать, у них, видно, короткая память, а возможно, дело просто в невежестве. Ведь национализм, считал Гёте, всего сильнее там, где крайне низок уровень культуры.

Уже в 1812 году, после очередной русско-турецкой войны, которая тянулась шесть лет и унесла жизни 100 тысяч русских солдат, Бессарабия (территория междуречий Днестра, Прута и Дуная), где, по словам историка Натана Эйдельмана, «сталкивались Азия и Европа, римские развалины и славянские предания», по Бухарестскому договору отошла к России. Присоединению предшествовали 100 лет непрерывных войн. Земля эта щедро полита русской кровью. 16 мая 1812 года М.И.Кутузов принудил султана Селима заключить в Бухаресте мир.

Некоторые историки называют происшедшее «аннексией» (присоединением), а местные националисты – «оккупацией». Между тем это был раздел территорий после военной кампании, заключался мирный договор, и победившая сторона «прирастала» территориями за счёт проигравшего врага. В истории это не единичный случай. Врагами молдаван в данном случае были не русские, а турки, которые прежде владели этими землями. Румынии как государства ещё и в помине не было. Подписывал договор Михаил Кутузов, а принимал от Турции восточную часть Молдавского княжества командующий Дунайской армией адмирал Павел Чичагов. При нём водружались кресты взамен турецкого полумесяца и вводилось новое управление краем. Население, опасаясь введения крепостного права (такие слухи сразу начали клубиться), поначалу массово бежало за Прут. Пришлось вводить карантин и выставлять кордоны на границе. Генерал-губернатор Чичагов управлял новой областью до 1818 года, передав дела генералу Бахметьеву, но потомок Чичагова, его внук, Леонид Михайлович, блестящий офицер, выйдя в отставку, изберёт путь священства и в 1908 году окажется в Кишинёве в сане епископа Кишинёвского и Хотинского, владыки Серафима. Эти времена – впереди. А пока митрополитом стал Бэнулеску-Бодони. И Александр I посылает рескрипт на его имя от 1 апреля 1816 года, своего рода Высочайший Манифест к жителям Бессарабии: «Моё намерение состоит в том, чтобы даровать области гражданское управление, сообразное с нравами, обычаями и ея законами, все состояния жителей имеют равное право на сие наследие своих предков и на Моё к ним благоволение, и все – духовенство, дворянство, граждане и народ должны найти равную защиту и покров в сем новом образовании. Мирному земледельцу, промыслам и торговле будет оказано полное покровительство. Я хочу, чтобы сия плодородная страна оживилась новою жизнью»[4].

В начальный период Бессарабия пользовалась известной автономией и управлялась своим Верховным советом. В 1818 году в его состав входили военный губернатор А.Н. Бахметьев, гражданский губернатор С.А. Катакази, вице-губернатор М.Е. Крупенский, предводитель дворянства Д.С.Рышкан, депутатами были И. Прункул, З. Ралли, В. Россети, Шт. Рышкан, С.Феодосеев.

Кишинёв, получивший статус города лишь в 1818 году (поначалу у военного губернатора А.Н. Бахметьева были намерения сделать стольным градом турецкую крепость Бендеры), представлял собой скопище грязных глинобитных домиков с камышовыми крышами, лепившихся у реки Бык, перегороженной запрудами для мельниц и кожевенных мастерских. Нарушая запрет, обыватели сбрасывали в реку нечистоты, а бойня – отходы, и река вместо свежести источала зловоние. Над ней вились тучи комаров и мух. «Неопрятность города превосходит всякое описание, – читаем в «Воспоминаниях о Бессарабии» чиновника Ф. Вигеля (которые печатались в периодике с 1837-го по 1890-е годы). – Из больниц, бань, прачечных всё вываливается на улицу – всякий сор, лоскутья, мёртвые животные никогда не убираются; нет фонарей, нет будок, нет застав, не только нет мостовой, но бугры и ямы на улице не сравниваются, и нигде почти по бокам не прорыты каналы для стока воды».

Тем не менее, в 1818 году была избрана городская дума, состоявшая из представителей пяти национальностей (молдавской, русской, болгарской, греческой и еврейской). Да не удивится читатель присутствию еврея в городской думе! В Бессарабии, ставшей частью Российской империи, проживало в ту пору 20 тысяч евреев. Первым примаром (градоначальником) Кишинёва стал молдаванин капитан Ангел Ноур.

Первая топографическая карта этого поселения была составлена в 1813 году инженером-землеустроителем Михаилом Озмидовым, а в 1817 году он разработал новый более детальный план Кишинёва, на который были нанесены и существующие, и проектируемые улицы. Инициатором застройки верхней части города стал митрополит Кишинёвский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони. Именно он в 1812 году настоял на том, чтобы столицей новой области стал Кишинёв, а не Бендеры. Эта личность заслуживает благодарного внимания потомков, причём не только кишинёвцев, но и одесситов, ибо по его благословению была заложена красавица-Одесса. Поначалу Кишинёв пытался с ней конкурировать. И там и там солнца было сколько угодно, но в кишинёвском воздухе не веяло морем, морской соли недоставало в крови горожан. Черноморская волна вознесла Одессу, превратив в южную Пальмиру, Кишинёв же ещё долго оставался местечком.