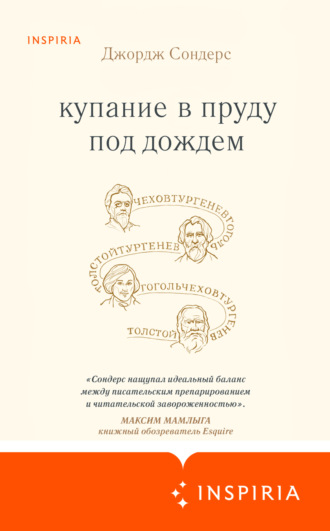

Купание в пруду под дождем – Джордж Сондерс

Секреты литературы легко раскрыть – достаточно лишь перевернуть страницу.

ЧЕХОВ. ТУРГЕНЕВ. ТОЛСТОЙ. ГОГОЛЬ.

СЕМЬ рассказов известных русских писателей – СЕМЬ эссе, которые Джордж Сондерс создал на основе курса, который вот уже много лет он читает в Сиракьюсском университете.

«Когда читаешь этих авторов, они тебя меняют, а мир вокруг словно бы начинает излагать другую, гораздо более интересную, историю – историю, в какой можно сыграть значимую роль и где на читателя возложена ответственность», – пишет во вступлении сам Сондерс.

Ведь изучать литературу – это изучать саму жизнь.

«Ода каждому писателю и читателю». – O, The Oprah Magazine

«Эта книга особенно великолепна тем, что это не очередной „хау-ту“ или критическое эссе. Это настоящее погружение в историю, Сондерс нащупал идеальный баланс между писательским препарированием и читательской завороженностью». – The Guardian

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Другой формат

Один из почтенных способов создать ожидание – задействовать алгоритм.

«Жили-были три сына. Первый отправился попытать удачу и, поскольку то и дело залипал в телефоне, свалился со скалы и погиб». Если следующая строка начинается со слов: «Второй сын поднялся назавтра спозаранку…», – мы уже (1) ожидаем, что второй сын тоже сгинет, и (2) интересуемся тем, как он обращается со своим телефоном. Если фраза получит развитие вот так: «Второй сын поднялся назавтра спозаранку и, оставив телефон дома, подался в путь», – наши предположения изменятся: гибель из-за телефона исключается, однако проруха по-прежнему ожидается. Если дальше мы читаем: «Заметив по правую руку скалу, он сообразительно обошел ее стороной. А затем, распевая во всю глотку, не обращая внимания ни на что вокруг, поскольку грезил о том, как наконец-то позовет Хильду в жены, второй сын попал под грузовик и погиб», – в этом, уж простите, ощущается некоторое удовлетворение. Мы улавливаем, что рассказ будет «про», скажем, гибель от рассеянности. И возьмемся наблюдать за третьим сыном: как он выходит за дверь завтра утром, чтобы узнать, какой извод рассеянности он нам явит и тем самым сгинет. Если он замечает скалу и ухитряется с нее не свалиться, после чего терпеливо ждет на обочине, чтобы грузовик на полной скорости пронесся мимо, история по-прежнему «про» рассеянность – мы все еще ждем, что третий сын вытворит что-нибудь рассеянное и погибнет, – поскольку до сих пор нам рассказывали именно об этом.

Алгоритм установлен, и мы ожидаем его воспроизведения. Когда он не воспроизводится, слегка видоизменяется, нам это приятно, и мы извлекаем из этих перемен смыслы.Что ж, цитата-вступление в этот раз была не из маленьких, но добавляю именно ее и в максимально полном виде с тремя целями:1) теперь вы знаете, что эта книга не будет сухим анализом семи рассказов,2) теперь вы знаете, как Сондерс объясняет, скажем так, научную составляющую литературы, как он учит читателя,3) теперь вы можете свести свои ожидания и фрагмент реальности и понять, сможет ли вам понравиться эта книга; смогла ли она вас заинтересовать уже на этом этапе?И сразу же продолжу говорить о козырях этой книги. Как вы наверняка уже знаете (а если нет, то обязательно отправляйтесь разглядывать обложку, потому что а) там есть практически вся необходимая информация об этой книге, б) она идеальна в плане легкости композии, информативности и современости, ну и просто красивая) в этой книге автор анализирует семь рассказов четырех русских классиков. Звучит очень даже неплохо, но что обычно отталкивает от сборников с эссе о каких-либо произведениях (по крайней мере я ловила себя на этих мыслях раз десять по разным поводам, если не больше)? Во-первых, не факт, что ты читал все эти произведения (а если вспомнить о том, что автор наверняка приведет минимум десяток литературных примеров, то никакой подготовки не хватит). Во-вторых, не факт, что все анализируемые и упомянутые произведения, которые уже и были прочитаны, вспомнятся легко и смогут войти в контакт с рассуждениями автора эссе. Как автор этой книги решает эту проблему? Он просто вставляет в книгу полные версии тех рассказов, которые потом будет анализировать. Да, он будет приводить и десяток-другой литературных примеров, но основу вы будете знать в любом случае.Так что структура книги выглядит так:

1. Общее введение

2. Первый рассказ

3. Анализ первого рассказа

4. Несколько отдаленные рассуждения о первом рассказе

5. Второй рассказ

6. Анализ второго рассказа

…

22. Несколько отдаленные рассуждения о седьмом рассказе

23. Общее заключениеУдобно ли это? Да, максимально. Автор анализирует рассказы буквально постранично, поэтому освежить память/прочитать рассказ всегда будет уместно. Плюс это делает книгу еще живее – здесь есть не только эссе, не только размышления автора, но и художественные произведения.В анализе и рассужениях обычно есть и небольшая историческая справка о произведении и об его авторе, еще там часто есть примеры, которые в более компактной и информативной форме показывают, какие литературные приемы использует автор в этом произведении, (один из них вы уже видели в начале этой рецензии). В некоторых автор сравнивает и английские переводы рассказов (особенно в «Алеша Горшок»), это было особенно интересно читать – трудности перевода в чистом виде.Из семи рассказов-анализов-рассуждений больше всего мне понравилась глава о «Носе» Н. Гоголя. Помню, как его обсуждали в школе, помню, как это было сложно… и нет, в этот раз все тоже было сложно, четких ответов здесь тоже не было, но был тот взгляд, который зацепил и добавил свежие мысли в восприятие этой истории.Вообще обычно я с большим сомнением и предубеждением отношусь к тому, что могут рассказать иностранцы о русской литературе и какой анализ у них может получиться. Не потому что считаю, что учёные, публицисты и писатели из других стран что-то делают ошибку на ошибке, поголовно глупы или что-то в таком духе. Нет, ведь тогда бы я не могла бы верить и русскоговорящим ученым, публицистам и писателям, которые анализируют иностранную литературу. Нет, предубеждение возникает из-за того, что я часто видела фактические ошибки. Может, помните эту мемную ошибку в «Космических войсках»?Это же может сказать и условный англичанин, когда читает французский анализ «Убийств по алфавиту» Агаты Кристи. Об этом (так или иначе) пишет и Поляринов в Ночная смена :Пока думал, как описать «Американху» Адичи, вспомнил другой роман – «Сочувствующего» Вьет Тхань Нгуэна (о котором я еще расскажу в конце). Там есть целая сцена – одновременно смешная и пронзительная, – где главный герой, выходец из Вьетнама, прочитав сценарий фильма, объясняет американскому режиссеру, что крики боли на вьетнамском отличаются от криков боли на других языках. «Вы заставляете представителей моего народа кричать следующим образом: АЙ-Й-И-И-И-И!!! Так кричит, например, Крестьянин № 3, напоровшись на кол во вьетконговской яме-ловушке. Или Маленькая Девочка… перед тем, как ей перерезают горло. Но я много раз слышал, как кричат мои земляки, когда им больно, и смею вас уверить, что это звучит иначе. Хотите послушать, как они кричат?» Этот абзац может служить неплохим описанием «Американхи» – потому что это, конечно, роман о расе и расизме, но еще и о том, что крики боли на нигерийском английском кардинально отличаются от криков боли на любом другом языке. Но на этом не все:Там[в «Сочувствующем» Нгуэна] есть совершенно гениальные главы в середине, где героя просят прочесть сценарий фильма о вьетнамской войне, я уже приводил отрывок из них выше. Ему, что называется, предлагают поработать скрипт-доктором, отредактировать сценарий, убрать из него клюкву. Проблема в том, что, когда он читает сценарий, он понимает, что весь сценарий целиком – один большой стереотип о Вьетнаме и что перед ним самая что ни на есть колониальная история, взгляд белого человека на дикарей из третьего мира. Герой пытается поговорить со сценаристом и по совместительству режиссером, у которого в книге нет имени, его просто называют Творец – вот так, с большой буквы, – и он очень похож на Оливера Стоуна.

Герой производит на режиссера впечатление, и его нанимают членом съемочной группы. Даже его девушка говорит: «Благодаря тебе это будет замечательный фильм. Я верю, что ты сделаешь его гораздо лучше, чем получилось бы у них без тебя. Ты можешь повлиять на образ азиатов в кино, а это немало». И он отправляется на съемки, по-моему, в Индонезию. Его задача как бы отвечать за реализм – чтобы вот все как в жизни. Но самое смешное и одновременно грустное – что его совершенно никто не слушает. Каждый раз, когда он пытается прояснить какие-то заблуждения, все кивают, но ничего не изменяют, и даже хуже – в последний день съемок его как будто пытаются убить, выдав все за несчастный случай.

Спустя какое-то время фильм выходит в кинотеатрах, герой идет посмотреть его и с ужасом понимает, что получилась самая обыкновенная пропагандистская колониальная клюква с вьетконговцами и напалмом.Было ли в этой книге что-то подобное? Скорее да, чем нет. Автор и сам говорит о том, что некоторые эпизоды ему сложно понимать из-за разных переводов, о том, что ему часто помогали три его русских друга и не только. К каким-то выводам он и вовсе приходил благодаря замечаниям и размышлениям своих студентов-писателей. Но это не отталкивает от его книги, не вызывает недоверия к его выводам. И в этом не было чего-то ужасного. А еще, как оказалось, взгляд со стороны может быть очень созвучен с привычным отечественным взглядом.В общем, определенно советую эту книгу всем исследователям и любителям русской классики

Да, суров он, жанр рассказа.

Суров, как анекдот, как песня, как привет с эшафота.Автор сразу спешит оговориться, что чтение очерков без предварительного знакомства с рассказами, будет мало полезным занятием. Но читать их заблаговременно не обязательно – все семь входят в состав этого документального расследования. В основу книги Джордж Сондерс вложил материалы курса, который он читает в Сиракьюсском университете. Этот курс предназначен для начинающих писателей, уверена, они почерпнут полезные советы для творчества. Мне, как читателю, курс показался затянутым. «Повторение – мать учения» и автор повторяет, но я не ученица, мне скучно слушать одно и то же. Разбирая и анализируя рассказы русских писателей-классиков, Джордж Сондерс не упускает момент для ознакомления слушателей (и нас, читателей) с собственными произведениями. На один рассказ Чехова приходится пара-тройка рассказов Сондерса или других писателей. Утомляло обилие примеров. Автору казалось, что он ещё не всё сказал, и летели главы «Вдогонку» – №1, №2, №3…

Бывало скучно, но и любопытные замечания, стоящие внимания, встречались. Иногда удивлялась, что тот или иной фрагмент рассказа проскочил мимо моего внимания, а, оказывается, он важен и совсем не прост. Коротко о каждом произведении, скрупулёзный разбор которых позволил заметить нюансы, задаться вопросами и удивить.

Антон Чехов – На подводе

Принцип работы с первым рассказом таков: читается одна страница (позже осуществляется переход на двухстраничное чтение) и на основе полученных сведений строится анализ. Автор задаёт вопросы, он же предлагает и варианты ответов, но при этом мы сами тоже задумываемся над ответами.

Что заставляет читателя читать дальше?

Какие сведения о героях, их характерах мы почерпнули?

На что откликается наш читающий ум?

Куда поведёт дальнейшее повествование?

Иван Тургенев – Певцы

Второй рассказ автор предлагает прочитать целиком. Ключевая тема «Певцов» – состязание в исполнительском мастерстве Яшки и рядчика. Главная сцена (сердце истории) занимает места в рассказе чуть, зато отступлений и многочисленных описаний – страницы. Разбирать его по тем же критериям, что и рассказ Чехова, нет смысла. Джордж Сондерс делится методом ВПЗ (всякое поневоле замечаемое), когда всё наблюдаемое (вольно или невольно) складируется в вымышленную тележку. А дальше следует вопрос: какую пользу рассказу приносит ВПЗ? Задача этой лекции – объяснить, как избыточность (отвлечения и статичные описания) Куприн обращает в достоинства.

Антон Чехов – Душечка

Разбор очередного рассказа Чехова начинается со знакомства с двухходовым движением в сказительстве. 1 ход – ожидание: что можно ожидать от истории. 2 ход – эксплуатация ожиданий, построенных на алгоритмах и их видоизменениях, оправдывающих или обманывающих читательские предчувствия. Джордж Сондерс обращает внимание на то, какой алгоритм задействовал Антон Павлович для создания ожидания в рассказе «Душечка», назвав произведение «дерзко чистокровным рассказом-алгоритмом», при этом чеховские вариации всегда неожиданны, непредсказуемы, в них задействована система нагнетания.

Лев Толстой – Хозяин и работник

Говоря о творчестве Толстого, «законом прозы» Сондерс называет факты, именно они выделяют этот рассказ из списка других рассматриваемых. Описания людей и поступков занимают основной объём текста. Обилие сведений позволяет создавать богатый, подробный мир. Есть советы по изменению концовки, которые помогли бы рассказу стать лучше.Неплохое упражнение, между прочим, если вы готовы.

Да, вот такое вам упражнение: перепишите часть X.

Напишите ее, как Толстой. Побольше, так сказать, фактов. Ха-ха.Николай Гоголь – Нос

"Реализмом всё убедительное не исчерпывается" – заверяет нас автор, принимаясь за разбор повести Гоголя и знакомя с «психологической физикой вымышленного мира». Сондерс перечисляет десятки вопросов к сюжетной линии, на которые ответов нет и быть не может, говорит об иррациональности (ВПЗ) и увиливании, но соглашается, что всё можно принять после заключительного гоголевского «каюсь!».

Вердикт, вынесенный повести – Множественный Многослойный Синдром Странности.

Антон Чехов – Крыжовник

Рассказ без масштабного действия и выраженного конфликта. Но именно при его разборке автор признаётся в любви к творчеству Чехова, вспоминая первое знакомство. В чём же прелесть «Крыжовника»? Сондерс просит нас обратиться к «сердцу рассказа», к пламенной речи Ивана Иваныча о счастье, которого не должно быть, покуда существует несчастье. Или всё же должно? Сондерс очень тонко примечает, как околичности (то, что на первый взгляд кажется неважным), поднимают рассказ, придавая сложности и таинства.

Я люблю Чехова, к разбору творчества великого писателя отнеслась с осторожностью, но не могу признать, что под некоторыми выводами автора хочется подписаться.В Чехове меня более всего восхищает то, до чего он свободен в своих текстах от всякого личного отношения – ему все интересно, но ни с какой отдельной системой верований он не обручен и готов двигаться туда, куда ведут его полученные данные. Он был врачом, и его подход к художественной прозе видится любовно диагностическим. Входя в медицинский кабинет, он обнаруживает в нем Жизнь и словно бы говорит ей: «Чудесно, давайте посмотрим, что у нас тут!» Это не означает, что у Чехова не было своих выраженных мнений (его переписка показывает, что очень даже были). Однако в лучших своих рассказах (и сюда я включаю вдобавок к тем трем, которые есть в этой книге, «Даму с собачкой», «В овраге», «Враги», «О любви» и «Архиерей») он посредством литературной формы выбирается за пределы мнений и тем самым расшатывает наши привычки формулировать их.

Единственная возможная писательская программа Чехова – не иметь никаких программ.Лев Толстой – Алёша Горшок

Все мы знаем Толстого, написавшего «Войну и мир». Язык рассказа об Алёше не подойдёт для гостиных романа. Сондерс назвал его аграмматичным, ограниченным. Толстой делает с голосом Алёши то, что Фолкнер в «Шуме и ярости». Слов мало, а чувств много. Сам при этом остаётся недовольным: «Писал Алёшу, совсем плохо. Бросил» (из дневника Толстого).

Удивительно, что по рассказам русских классиков меня провёл американский писатель (он, конечно, вёл не меня, курс рассчитан точно не русских начинающих писателей), как внятно и убедительно он указывал на технические особенности представленных авторов, объясняя, почему читателей трогает то или это.

Благодаря нескольким страницам каждого рассказа, разобранного по косточкам, у меня появились новые друзья: сельская учительница Марья Васильевна, символизирующая одиночество; талантливый певец Яшка; Душечка с её нуждой растворятся в каждом, кого она любит; переродившийся Василий Андреич; Иван Иваныч, размышляющий о счастье и несчастье; Алёшка, трогательный до слёз в своей покорности…

А с этой книгой вышел казус: показываю я её какому-то дядьке, говорю, как это здорово, когда о давно мёртвых русских писателях говорит и пишет один из лучших из живых писателей американских…А дядька мне: – Американец?! А что он вообще может понять в русской литературе?! Там же наша жизнь, наша душа, наше… всё наше! Ничего они там не поймут!Он, конечно, со своей колокольни был прав, и Сондерс, когда приводил разные варианты переводов наших писателей на английский, говорил, наверное, примерно о том же: «русскость» русской литературы в переводе вполне может ускользать. Но хорошая история останется хорошей историей (ну, примем это допущение) хоть в переводе с русского на английский, хоть наоборот, хоть с испанского на японский. И Сондерса в этих рассказах интересует больше не «русская», а «литература». Возможно, и разбирают они рассказы русских писателей XIX века в том числе для того, чтобы абстрагироваться от знакомой американской реальности ХХ-ХХI века и больше обращать внимание на то, как рассказ сделан и чем увлекает читателя, а не на то, какое в нём социально-политическое содержание (чем отравлен был в школе и дядька, которому я показывал книгу, чем отравлена школа, чем отравлена довольно сильно вообще русская литература и критика со времён примерно Белинского – мол, идейное содержание важнее литературных достоинств! Да_ни_фи_га). Вот и оказывается, что в лучших – по мнению Сондерса – рассказах наших писателей важно не «что хотел сказать автор», а что читатель должен чего-то там сам подумать над «идейным содержанием» Алёшки Горшка, а автор просто делает всё, чтобы думать об этом было интересно.А Сондерс вот и показывает, как же так получается, что читателю не преподносят «идею» на блюде, а читатель только и радуется. Иными словами, эта его книга не только учебник писательского мастерства, но и учебник чтения: внимательного, бережного и осознанного. Такое всегда на пользу.