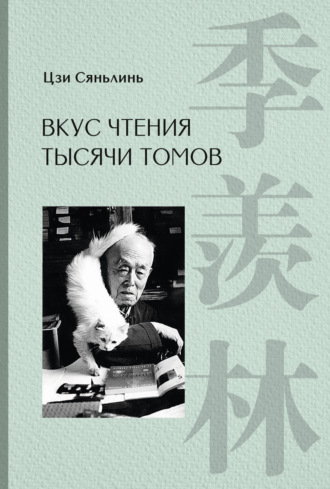

Цзи Сяньлинь

Вкус чтения тысячи томов

Нужны ли китайским университетам иностранные профессора

Из-за академической отсталости Китая и особенно из-за нехватки преподавателей порой мы просто вынуждены приглашать иностранных профессоров на службу в наши университеты. Но, как и во всем, тут есть несколько условий и оговорок.

Поделюсь своим собственным опытом. Более десяти лет назад я был студентом одного из государственных университетов Бэйпина. Факультет иностранных языков и литературы, на котором я учился, считался одним из лучших в стране прежде всего потому, что большинство наших профессоров были иностранцами, и, говорят, видными учеными. Помню, с каким почтением и трепетом я входил в университетские аудитории и поначалу не осмеливался произнести ни слова, но постепенно стал сомневаться в компетенции некоторых преподавателей. Эти профессора в основном были приглашены из Великобритании и США, и поэтому, разумеется, говорили по-английски. Думается мне, только это у них и получалось, а какую научную деятельность они вели – остается большим вопросом. Одна женщина-профессор, магистр Стэнфордского университета, преподавала нам историю английской письменности. В первом семестре в качестве учебного пособия нам была рекомендована книга по общему языкознанию за авторством известного датского лингвиста. Текст в ней не был особенно сложным, но объяснения нашего преподавателя от занятия к занятию становились все более запутанными, например, закон Гримма[13], который сейчас мне не кажется чем-то особенным, тогда не понял никто. Вероятнее всего, профессор не знала никаких классических языков, кроме английского. Во втором семестре у нас поменялся учебник. Профессор рассказывала нам о Джеффри Чосере[14], считалось, что она очень хорошо разбирается в его творчестве. Сначала нам громко продекламировали первую часть «Кентерберийских рассказов». Все побледнели – так напугались. К счастью, мы скоро обнаружили, что все умения профессора ограничиваются одним лишь чтением первой части, тогда страх наш пропал и румянец вернулся на лица. Как оказалось, наш преподаватель не слишком хорошо понимала даже английскую грамматику средних веков, поэтому вскоре мы стали изучать Чосера в переводе на современный английский. Подумать только, и этот предмет назывался историей английской письменности!

Преподаватель истории европейской литературы тоже был американцем. В качестве пособия он использовал им же самим написанную книгу – это был увесистый том в пятьсот-шестьсот страниц в красивом твердом переплете. При одном взгляде на этот впечатляющий труд любой невольно начинал испытывать уважение к его автору, но при более тщательном изучении становилось ясно, что, помимо толщины, у книги нет никаких других достоинств. Ни одна страна не согласилась бы выделить деньги на подобное издание, разумеется, за исключением Китая: книга содержала краткие характеристики многочисленных шедевров мировой литературы. При внимательном и вдумчивом чтении было легко заметить сомнительность этих описаний, а вернее, почти все они были спорными. Очевидно, автор не читал в оригинале те произведения, о которых взялся рассуждать, более того, даже в переводе он был знаком лишь с некоторыми из них. Профессор просто переписал тексты других авторов, но и это сделал небрежно, что говорит об отсутствии усердия хотя бы для внимательного копирования чужих работ. Впрочем, это обстоятельство не помешало ему стать уважаемым преподавателем в нашем университете.

Рассказывать о каждом учителе-иностранце я не стану – все они, за некоторым исключением, были одинаковыми независимо от того, из какой страны прибыли. У себя дома они оканчивали университеты. Не знаю, какую работу им удалось бы найти на родине, но уж точно не должность университетского лектора. Кто-то из них, возможно, стал бы ассистентом преподавателя или учителем в средней школе, а кто-то – продавцом в магазине или мелким чиновником в государственном учреждении. Но такие должности не столь почетны, вот они и приехали в Китай, где их с радостью приняли.

Если бы те преподаватели, о которых я говорю, трудились честно и добросовестно, то через несколько лет наверняка достигли бы каких-нибудь успехов. Многих из них привело в Китай любопытство – им хотелось взглянуть на таинственную страну. Научившись притворно улыбаться, жеманничать, кланяться и складывать руки в знак приветствия, выучив три фразы на китайском и считая себя знатоками Китая, они возвращались на родину. Там они писали толстые книги о Китае, становились известными, богатыми и счастливыми. Некоторые из них изучали в своей стране синологию и при первой возможности отправлялись в Китай продолжать исследования. Курсы, которые они вели в китайских университетах, не были связаны с их научными трудами. Они могли преподавать историю, философию, греческий язык, латынь и классическую литературу. Немцы преподают французский, американцы – немецкий. Они все умеют. При этом не забывают и о себе – просят студентов переводить китайские древние книги и поэзию всех жанров или нанимают за деньги помощников. Эти профессора стремятся воспользоваться чужими знаниями, но после публикации на обложках книг красуются только их собственные имена. Так к ним приходят слава и почет, родные университеты просят их вернуться на родину и преподавать китаеведение, что для них весьма лестно.

Нетрудно понять, чему можно научиться у таких учителей. Эти преподаватели дурачат молодых китайских студентов и не справляются со своими обязанностями. По возвращении на родину их, конечно, спрашивают, чем они занимались в Китае. Те отвечают, что были профессорами. Их родственники и друзья, разумеется, очень удивляются, что такие люди могут работать профессорами в Китае, и делают соответствующие выводы о нашем высшем образовании. Передавая друг другу сплетни, они формируют устойчивые предубеждения, с которыми очень сложно бороться, и даже рассказ об истинном состоянии китайской высшей школы становится бесполезен. Хочу уточнить – да, академические знания наших профессоров не дотягивают до уровня коллег из прогрессивных стран, но они не настолько плохи, как может показаться людям с предубеждениями! Конечно, среди наших профессоров встречаются такие, чей подход к работе не отличается от описанного мною выше. Но в Китае есть и по-настоящему видные ученые, которых с почетом принял бы любой университет мира, поэтому равнять их с теми иностранными профессорами совершенно недопустимо. Чтобы избежать подобного нелепого фарса, не следует предлагать профессорские должности иностранцам, чьей компетенции хватает только на работу учителем в средней школе или продавцом в магазине; пусть они остаются в своих странах и трудятся там. На службу в наши университеты надо приглашать иностранных специалистов с совсем иными качествами.

Например, ученый с мировым именем, американский геолог Амадеус Уильям Грэбо[15], работавший в Пекинском университете, был одним из таких. Полжизни он провел в Китае, у него учились многие талантливые студенты, и можно сказать, что китайские достижения в геологии и палеонтологии – это достижения господина Грэбо. Вот какие профессора нужны в наших университетах! Для Китая будет честью, если такие специалисты, как господин Грэбо, станут обучать нашу молодежь, пусть даже многие из них не смогут, подобно ему, прожить здесь много лет. Другой пример – Джон Дьюи и Бертран Рассел. Они просто путешествовали по Китаю, но несколько их лекций все же имели огромное значение[16].

Помимо известных ученых, университеты нуждаются и в рядовых иностранных преподавателях. Однако назначать на любую должность, будь то профессор или простой учитель, следует с большой осторожностью. Например, мы можем перенять британско-немецкий подход и считать преподавателями тех приглашенных специалистов, которые учат студентов практическому применению иностранных языков, а звание профессора давать только самым видным ученым, которые имеют его и у себя на родине. Именно об этом я и говорил в самом начале.

30 января 1948 года, Пекинский университет

Нужны ли на первом курсе университета обязательные дисциплины

Сейчас в высших учебных заведениях на первом курсе существуют так называемые обязательные для изучения дисциплины. Они есть в гуманитарных, технических, правовых, сельскохозяйственных, промышленных и медицинских университетах. Определяя эти дисциплины, Министерство образования, конечно, руководствовалось советами множества специалистов, но я полагаю, что здесь все еще есть место для дискуссии. Область научного знания, которой я занимаюсь, – гуманитарная, поэтому и говорить я буду о дисциплинах в гуманитарных вузах. Все дальнейшие рассуждения являются моим субъективным мнением, но мнение даже одного человека может быть ценно для специалистов, поэтому я решил изложить его письменно.

Итак, обязательными дисциплинами для изучения на первом курсе гуманитарного университета являются:

– китайский язык;

– общая история Китая;

– иностранный язык;

– общая зарубежная история.

Из двух следующих дисциплин следует выбрать одну:

– введение в философию;

– логика.

Далее из шести предложенных дисциплин также выбирается одна:

– общая математика;

– общая физика;

– общая химия;

– общая биология;

– общая геология;

– общая психология.

И, наконец, из следующих четырех дисциплин выбирается одна:

– общая юриспруденция;

– политология;

– экономика;

– социология.

Из всех названных выше дисциплин очевидными для изучения на первом курсе гуманитарного вуза являются лишь несколько. Например, иностранный язык – важный инструмент в научных исследованиях, а логика, возможно, помогает в рассуждениях и методологии. Общественные науки обычно не изучают в средней школе, поэтому студентам также будет полезно познакомиться с ними. Для чего могут понадобиться все прочие дисциплины, мне представляется с трудом.

Прежде всего, поговорим о китайском языке. Учебники для первокурсников сейчас обновляются, их содержание становится разнообразнее, но излагаемый материал не сильно отличается от представленного в пособиях для средней школы, чаще всего это несколько произведений на вэньяне и несколько – на байхуа[17]. Возникает вопрос – зачем заставлять студентов тратить целый год на чтение произведений, которые они, вероятно, уже прочли? Если за шесть лет в начальной и столько же в средней школе у ученика так и не сформировался хороший уровень владения родным языком, вряд ли один дополнительный год поможет решить эту проблему.

Изучение истории в университете выглядит не менее забавным. Не знаю, как дела обстоят сейчас, но в мое время историю Китая изучали сперва в начальной школе высшей ступени, затем в средней школе начальной ступени и еще раз – в средней школе высшей ступени. Параллельно с этим нам преподавали всемирную историю. Я думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы получить представление об истории нашей страны и прочих государств. Даже если преподаватели в университете излагают материал иначе, чем в средней школе, изучать его повторно вовсе не обязательно. Я не отрицаю важности истории, для студентов-гуманитариев она очень важна. Ни в одном исследовании нельзя избежать обращения к историческим фактам, а для этого зачастую требуются специальные знания, которые не получишь на уроках по общей истории. Курсы исторических факультетов помогут студенту разобраться со сложными вопросами, если такие возникнут, а так называемые «Общая история Китая» и «Общая зарубежная история» будут мало для него полезны.

Теперь о естественных науках. Среди обязательных дисциплин их шесть. Математика[18] привносит в исследования математическую логику, но я не могу представить, для чего студентам гуманитарных университетов нужны все остальные науки. Если подразумевается получение базовых знаний, учащимся достаточно пройденного в средней школе, а в специальных знаниях, я думаю, они не нуждаются. Например, зачем исследователю арабского языка или санскрита зоология и геология? Человек, не знающий закономерности наследственности у дрозофил или особенности геологической структуры, может написать хорошую грамматику арабского языка или санскрита, так же как повар, который не умеет шить, способен приготовить вкусное блюдо.

Учеба в университете длится четыре года, и даже если с первого курса взяться за специализированные дисциплины конкретного факультета, за этот срок вряд ли удастся на должном уровне изучить весь необходимый материал. Теперь же из этих четырех лет студентам приходится тратить целый год на так называемые обязательные дисциплины. Это очень сложно понять. Административные органы в сфере образования, с одной стороны, настаивают на необходимости давать углубленные специализированные знания, с другой – пытаются уместить весь процесс обучения в три года. Неужели это возможно за такой короткий срок? К сожалению, очень немногие выпускники университетов имеют возможность продолжить свои научные изыскания в исследовательских институтах или поехать учиться за границу, у большинства только и есть что эти три года, за которые нужно все успеть, а ведь это такой короткий срок!

Нынешняя система китайского университетского образования имеет множество недостатков. Например, немало трудностей создает смешение системы оценивания знаний и существующей организации обучения, что даже теоретически трудно вообразить. Однако более всего, на мой взгляд, нашим студентам мешают дисциплины, изучение которых мало чем оправдано – на них тратится время, которое полезнее было бы посвятить специализированным предметам. Я искренне надеюсь, что административные органы в сфере образования переосмыслят необходимость обязательных для изучения дисциплин, а лучше и вовсе их отменят.

13 ноября 1948 года

Учителя и ученики

Я прожил в Пекине более двадцати лет, сначала был здесь студентом, потом стал учителем. Учителем я остаюсь по сию пору, и, как мне кажется, буду им до конца жизни. Оглядываясь назад, я часто думаю о самом глубоком переживании, что мне довелось испытать за все это время. Речь об отношениях между учителем и учеником.

Эта связь – вовсе не новое явление. Известно, что в прошлом учителя почитали в соответствии с нормами конфуцианской морали, равняли его с небом, землей, государем и родителем. Принято считать, что учитель обладал абсолютным авторитетом, однако о том, как было на самом деле, я говорить не осмелюсь, поскольку родился слишком поздно и не застал эти времена. Начальная школа, в которую я поступил, была заведением нового типа, мы уже не начинали учебу с «Фамилий ста семей» («Байцзясин») и «Троесловия» («Саньцзыцзин»)[19]. Нас учили читать такие иероглифы, как «человек», «рука», «нога», «нож», «мера длины чи». Внешне казалось, что ученики уважают учителя, – едва завидев его, они начинали кланяться, хотя он был еще далеко, некоторые и вовсе теснились в сторонке, как мышки, прячущиеся от кошки. Ученики никогда не высказывали учителю своего мнения, ничего подобного и вообразить было нельзя. Преподаватель же был очень строг к своим подопечным: как говорится, «Обучение без строгости есть нерадение учителей»[20]. Разве может нестрогий человек быть учителем? К ученикам нередко применяли телесные наказания, чаще всего учитель выкручивал уши или бил по рукам линейкой. Конечно, воспитанникам было тяжело терпеть такое обращение, поэтому даже двенадцати-тринадцатилетние ученики шли на риск и «бунтовали».

Мне довелось участвовать в двух таких «бунтах» – в начальной и средней школе. Первый раз мы всем классом объединились против учителя рисования, который отличался особенно свирепым нравом и часто бил нас. В знак протеста мы перевернули учительский стол и устроили настоящую демонстрацию. Он сразу спасовал, уволился и больше не работал в школе. Это был успешный «бунт». Другой «бунт» произошел против учителя вычислений на счетах. Он тоже бил своих учеников, и порой, казалось, получал от этого особое наслаждение. У него действовало правило: при ошибке на одну цифру в счете ученик получал один удар линейкой. Иногда мы по невнимательности ошибались в сотнях, что приводило к невообразимо печальным последствиям. И вот однажды весь класс решил забастовать. Увы, среди нас оказался предатель, поэтому некоторые ученики все-таки явились на урок. Мы проиграли и были биты так, что наши руки распухли и болели несколько дней.

В университете ситуация немного изменилась. Поскольку мы стали студентами, по рукам нас уже не били, но порой внушительный и строгий вид преподавателей обжигал сильнее огня. Я помню одного профессора, который намеренно занижал своим ученикам оценки. Перед каждым экзаменом он словно ставил себе задачу – выставить наихудшие баллы вне зависимости от реальной успеваемости того или иного студента, и эту задачу он стремился выполнить. Он прославился на весь университет, но слава эта была, прямо скажем, сомнительная. Другой профессор поступал наоборот. Перед экзаменом он оговаривал, что, например, ответ на пять вопросов из десяти позволит студенту получить удовлетворительную оценку, а за верный ответ на каждый следующий вопрос ему будет добавляться по десять баллов. На самом деле тот профессор и вовсе не просматривал экзаменационные работы, а оценки ставил сразу, не глядя. Все были очень счастливы, отметки у всех были прекрасные. Если кто-то вдруг подольше задерживался возле профессора после экзамена, тот спрашивал: «Вам кажется, у вас плохая оценка?» – и легким движением руки прибавлял еще десять баллов.

Понятие «подхода к обучению» тогда, похоже, вовсе не существовало. О таких вещах, как учебная программа и учебные планы, никто и не слышал. Во время урока профессора бывали многословны и говорили обо всем, что приходило в голову. Они могли и о погоде потолковать, и поругаться на кого-нибудь, и рассказать историю из древних времен, и просто поболтать. Словом, поступали как им вздумается, не обращая внимания ни на кого, кроме самих себя. Некоторые засыпали прямо на уроке. Другие могли за целый учебный год не обменяться со студентами ни одной репликой. Третьи одновременно вели занятия в восьми университетах, и чтобы справиться с накладками по времени, им приходилось составлять специальный график. Конечно, не все профессора позволяли себе такое. Некоторые усердно и самоотверженно делились своими знаниями, но это, скорее, были исключения.

Как учителя относились к ученикам, так и ученики относились к учителям. Они не стремились получить пользу друг от друга, а враждовали. Учителя преподавали, чтобы заработать на жизнь или подняться по службе и разбогатеть, а студентам нужен был университетский диплом. Такими и были отношения между учителями и учениками.

Наконец наступил 1949 год[21], знаковый для нашей истории, и об этом следует поговорить особо.

Началось время стремительных перемен, и за минувшие сорок лет мне довелось стать свидетелем многих восхитительных и трогательных событий. Порой мои эмоции были так сильны, что не давали мне заснуть всю ночь напролет. Какое же счастье было узнавать новости о том, что очередной семидесятилетний профессор, известный и уважаемый ученый, невзирая на преклонный возраст, с почетом вступал в Коммунистическую партию Китая! Когда я слышал похвалу в адрес моего тогдашнего преподавателя, человека трудолюбивого и настойчивого, от переизбытка чувств я снова и снова оказывался во власти бессонницы. Мои коллеги и однокашники делали значительные успехи в современных направлениях науки, следовали самым последним веяниям. Вокруг них становилось все меньше и меньше старого, все больше и больше нового. Отправляясь на пару месяцев за рубеж, я каждый раз по возвращении чувствовал, что сильно отстал. Тогда я понимал, что наша Родина, наши преподаватели и студенты очень быстро движутся вперед.

Сейчас учителя преподают в соответствии с детальными учебными планами, а содержание занятий заранее обговаривается – время дорого, никто больше не позволяет себе болтать зря. Теперь успеваемость студентов стала важна не только для них самих, но и для их преподавателей. Более того, иногда учитель может даже прийти в общежитие, чтобы дать дополнительные консультации или справиться об учебном процессе. Порой, проходя в сгустившихся сумерках через затихший кампус, я вижу свет, горящий в окнах, – это мои коллеги-преподаватели готовятся к лекциям, просматривают литературу, штудируют словари. Верно говорят – если хочешь подать ученику чашу с водой, то сперва нужно самому наполнить ведро. Ни один из учителей не войдет в аудиторию к студентам неподготовленным.

А что же ученики? Абсолютное большинство делает то, что требует от них учитель. Они усердно трудятся и серьезно подходят к изучению материала. Однажды в стенгазете на доске я заметил такие слова: «Тихо шелестят волны, но громко читаются книги». Эта фраза ярко описывала, как студенты вслух читают книги на иностранных языках, и прекрасно отразила ситуацию в университете. Сегодня учителя преподают не для заработка и тем более не для того, чтобы продвинуться по службе и разбогатеть. Студенты учатся не ради диплома об окончании университета. Все мы обрели общую великую цель, и относимся друг к другу по-товарищески. Никогда прежде в тысячелетней истории Китая такого не было, да и не могло быть.

Если кто-то расскажет студентам о тех печальных временах, к счастью, давно минувших, они наверняка примут эти слова за шутку или сказку, ведь современная молодежь не переживала ничего подобного. Порой я и сам вспоминаю прошлое, словно это был сон. Однако это факты, которые пока нельзя считать историческими, поскольку с тех пор миновало не так много лет. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего дня, вспоминая об отношениях между учителями и учениками, разве я не предаюсь тяжелым думам?

Вспоминать прошлое небесполезно, ведь его переосмысление позволяет нам еще больше любить настоящее, новый Китай, новый Пекин.

Я хочу с бесконечным теплом воспеть педагогов и студентов нового Пекина.

7 апреля 1963 года