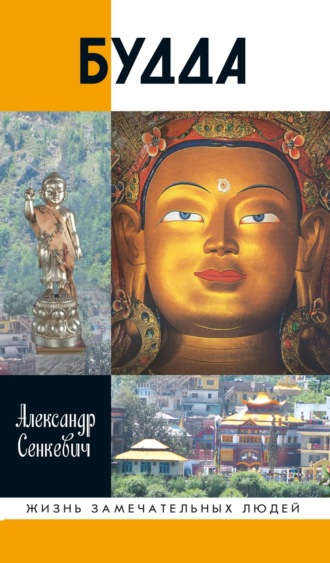

Александр Сенкевич

Будда

Вот что утверждал один из ярчайших писателей XX века Генри Валентайн Миллер (1891–1980): «В истории человечества бывали моменты, когда из-за недостатка веры в жизнь или из-за отсутствия перспектив сущность человека связывали со страшными силами хаоса. Добавим также, что в этой связке человеку приписывалась отнюдь не грандиозная роль – он фигурировал в ней как напрасная и жалкая жертва. Ныне мы столкнулись с возможностью полной аннигиляции (лат. – annihilatio, уничтожение, исчезновение. – А. С.). Где наш ковчег или где то верховное существо, с которым человечество смогло бы заключить договор? Увы, грозящая катастрофа не послана нам свыше, она – прямое следствие идей и свершений самого человечества. Человек сам напрашивается на гибель. Он хочет пасть от своей руки. Мы или переживаем самый страшный за историю человечества миг, или нависшая над нами угроза чрезмерно преувеличена. В обоих случаях амплитуда маятника зависит от решения, которое принимает для себя каждый»5.

На эту же тему высказался Жан Кокто (1889–1963), один из интеллектуалов XX века, современник Генри В. Миллера и его антипод во всех отношениях. Его взгляд куда ближе индусскому представлению о Лиле, божественной игре того, кто создает весь мир имен и форм, чем буддийским воззрениям: «Прошлое, настоящее, будущее…Существует только феномен складывания, позволяющий нам вступать в случайный контакт с одной из внешних сторон вечности, узор которой, скрытый от нас, вырезают, должно быть, какие-то фокусники, монотонно и скучно, как узор бумажного кружева»6.

Между этими двумя суждениями пролегает глубокая и непреодолимая пропасть.

Как ни покажется странным, на личность Будды мне открыли глаза и уши два человека, от которых я этого совершенно не ожидал. Их голоса прозвучали внятно и доходчиво, а главное – искренне и самостоятельно, выделившись из хора похожих друг на друга голосов, славословящих Первоучителя. Не услышать их было невозможно. Благодаря этим людям Будда приблизился ко мне, я увидел его на расстоянии вытянутой руки. Это были голоса моего соотечественника Ивана Алексевича Бунина и американского писателя Генри В. Миллера. Размышления И. А. Бунина о Льве Николаевиче Толстом в его философском труде «Освобождение Толстого» – очень буддийские по настроению и смыслу. Многие эссе Генри В. Миллера 40–50-х годов прошлого века воспринимаются сегодня проницательными комментариями к проповедям Первоучителя и сконцентрировали мое внимание на исходных идеях буддизма.

В работе над книгой я обращался ко многим буддийским Писаниям. В них жизнь Первоучителя предстает на всех ее этапах. Она обозначена относительно короткими временными отрезками – с момента его рождения и до кончины, Паринирваны. Для буддиста это земная проекция того, что происходит свыше. У этого «свыше» другие параметры пространства и времени.

В земном и космическом аспектах образа Будды соединились познания древних о Земле и Космосе. Уже в упанишадах, священных произведениях Древней Индии, трактующих скрытую суть Вед, отразились представления индийцев о том, что Абсолютный дух находится за пределами всех земных категорий времени, пространства и причинности. В буддизме была сделана попытка через прежнюю брахманскую мифологию понять неразрывную связь и соотношение земных категорий пространства и времени с космическими. В удаленных уголках Космоса, как известно, истечение одной земной секунды равно многим векам. Не в это ли перемещение живого существа во времени и пространстве верил Гаутама Будда, называя новое существование вне круга рождений и смертей Паринирваной?

Недаром Альберт Эйнштейн (1879–1955) в одном из своих интервью обратил внимание на эту особенность буддийского миросозерцания: «Наметки космического религиозного чувства уже появляются на ранней стадии развития буддизма»7.

С этим заявлением всемирно известного физика совпадают рассуждения всемирно известного российского художника – скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова (1874–1971). С. Т. Коненков не только конкретизировал и уточнил мысль Альберта Эйнштейна о «наметках космического религиозного чувства», но и рассмотрел ее в морально-нравственном аспекте.

Вот что сообщает нам сын скульптора Кирилл Сергеевич Коненков в своих воспоминаниях об отце: «Он говорит: „Космическое пространство будет заселено впоследствии. Будет использован опыт становления и развития человеческого общества на Земле для того, чтобы жизнь разумных существ правильно протекала в других мирах (выделено мной. – А. С.)“». И далее: «Из разговоров о пространстве-времени выясняется, что отец вполне допускал существование четвертого измерения и даже шел в этом направлении дальше меня, говоря, что без сомнения существуют и пятое, и шестое измерение, и нам они реально не представляются только вследствие нашего недостаточно нравственного совершенства и умственного развития (выделено мной. – А. С.). Возможно, об этом он разговаривал с Эйнштейном, когда тот позировал ему, и отец уловил выражение лица человека, которому посчастливилось первым подметить, что мы со своим видимым пространством живем на изогнутой поверхности четырехмерного шара»8.

Вырваться за пределы земного тяготения, поближе к звездам и богам – вековечная мечта людей. К сожалению, до сих пор человечеству, при прежнем и нынешнем плачевном состоянии его нравственности и морали, выбирать практически не из чего. Сохранить бы нам свою популяцию на Земле, не напакостить бы в Космосе – и то будет великим счастьем! Нравственное совершенство и умственное развитие так и не слились в нашем сознании в единую линию поведения и действий, чтобы «правильно протекала» жизнь на Земле и в других мирах. Не потому ли людям жизненно необходимо учение Будды Шакьямуни?

В своей работе над книгой я, рассматривая разнообразные версии жизни Будды, даже не пытался полемизировать с их авторами. По мере моих сил и возможностей, излагая читателю эти версии, я ориентировался, однако, на рассуждения и выводы ученых, специалистов по буддизму, так называемых буддологов, как российских, так и зарубежных. Без их научных трудов эта книга была бы невозможна. Особенно ценными оказались те исследования, в которых затрагивалась (так или иначе) проблема «исторического» Будды. Это фундаментальный двухтомный труд японца Хадзиме Накамуры (1912–1999) «Гаутама Будда. Биография, основанная на наиболее достоверных текстах», работы немцев: Рихарда Пишеля (1849–1908) «Будда, его жизнь и учение», Германа Ольденберга (1854–1920) «Будда. Его жизнь, учение и община», Хайнца Вольфганга Шумана «Исторический Будда. Время, жизнь и учение основателя буддизма», Хайнца Бехерта (1932–2005) «Замечания по датировке исторического Будды», Ньянапоника Теро (1901–1994) и Гельмута Геккера «Великие ученики Будды», а также выдающихся британских специалистов Эдварда Джозефа Томаса (1869–1958) «Будда. История и легенды», Томаса Уильяма Рис-Дэвидса (1843–1922) «Буддизм», Артура Ллевеллина Бэшема (1914–1986) «Чудо, которым была Индия» и «Цивилизация Древней Индии», религиоведа Карен Армстронг «Будда».

Особо выделю новаторское исследование нашего соотечественника профессора Валерия Павловича Андросова «Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов». Эта книга обобщает многие буддологические исследования и содержит оригинальные идеи о Будде-человеке. Скажу откровенно, она стала для меня своего рода навигатором, направляющим мое мысленное путешествие к поставленной цели не окольными путями, а прямой дорогой.

Большую помощь в понимании духовных процессов в Древней Индии мне оказали труды известных отечественных индологов и буддологов. Таких выдающихся ученых, как Василий Павлович Васильев (1818–1900), Иван Павлович Минаев (1840–1890), Оттон Оттонович Розенберг (1888–1919), Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934), Федор Ипполитович Щербатской (1866–1942), Юрий Николаевич Рерих (1902–1960), Евгений Алексеевич Торчинов (1956–2003), Владимир Николаевич Топоров (1928–2005), Александр Моисеевич Пятигорский (1929–2009), Александр Берзин, Борис Алексеевич Захарьин, Татьяна Викторовна Ермакова, Виктория Георгиевна Лысенко, Елена Петровна Островская, Сергей Дмитриевич Серебряный, Александр Яковлевич Сыркин, Владимир Кириллович Шохин.

И еще одному человеку я обязан наибольшим приближением к личности Гаутамы Будды – Тик Нат Ханю, знаменитому буддийскому монаху и духовному искателю. В своих сочинениях он восстановил, опираясь на древнейшие тексты, человеческую судьбу Гаутамы Будды во всех ее изгибах и таинственных переплетениях с судьбами других людей. Он описал ее настолько убедительно и полно, насколько это вообще сегодня представляется возможным.

Трудно не согласиться с мыслью, что в неодинаковых подходах к тому, что происходит в жизни людей, различных по цвету кожи, вероисповеданию, идеологии, социальному положению, возрасту и уровню образования всегда обнаруживаются какие-то точки соприкосновения, общие цели и способы их достижения, если, конечно, оппоненты изначально не замышляют уничтожить друг друга.

Учение Гаутамы Будды выводит людей за пределы сиюминутных страстей.

Признание Поля Валери (1871–1945) соответствует как нельзя лучше моим ощущениям в работе над этой книгой. Вот что сказал французский поэт и философ: «Мне всегда было чрезвычайно интересно сравнивать реального человека или реальную вещь с тем понятием, какое я о них составил прежде, чем их увидел. Даже если это понятие оказывается точным, его сопоставление с живым объектом может кое-чему научить нас»9.

Приведя эту цитату Поля Валери из его эссе «Дега, танец, рисунок», не удивлюсь, если услышу в ответ, что сравнивать ушедшего из жизни Гаутаму Будду с представлением о нем не очень-то корректно. Но, во-первых, мы судим об этом человеке по его делам, описания которых, хотя и фрагментарные, до нас все-таки дошли. Во-вторых, понятие будда обозначает человека, достигшего состояния духовного совершенства. Таким образом, среди наших современников также встречаются подобные праведники, «живые Будды», хотя и очень редко. И совершенно не важно, к какой конфессии они принадлежат. В каждом народе, полагаю, знают их имена. Вряд ли Гаутама Будда по нравственному образу жизни в чем-то им уступал.

К сожалению, понятие о Будде с течением времени все меньше и меньше соответствовало образу живого, реального человека. Между тем отделять человека, который выявлял свою благородную личность в повседневных делах, от возвышенного духовного образа буддистской традиции не совсем правильно. Один существует неразрывно в другом, и вместе они составляют бессмертную личность Гаутамы Будды, чьи провидческие мысли пережили многие эпохи, ничуть не устарели и, востребованные сегодня, успешно перелагаются на язык современной науки. У истоков событий, о которых пойдет речь в этой книге, стояли Четыре Благородных Истины, сформулированные Первоучителем: 1) существует страдание; 2) существует причина страдания – желание; 3) существует прекращение страдания – нирвана; 4) существует путь, ведущий к прекращению страдания – Восьмеричный Путь.

Говоря о пути преодоления страдания, нельзя не заметить отнюдь не призрачное царство зла, обволакивающее со всех сторон человечество. Оно представлено в буддизме растлевающими влияниями и пагубными страстями, отвлекающими каждого из нас от духовной жизни. Их олицетворяет демонический четырехликий образ Мары. Это Скандха-мара – метафора взаимосвязанности условностей; Мритью-мара – воплощение смерти; непрерывной череды перерождений; Клеша-мара – мешающие человеку низкие эмоции; Дэвапутра-мара – это и есть собственно Мара, демон желания и искушения. На свете найдется мало людей, кто никогда не встречался с ним.

Часть первая

Предыстория

Глава первая

Сиддхартха Гаутама Шакьямуни Будда и его освобождение из древних хронологических застенков

Содержащая разъяснение имени Благословенного, историю его первопредка, размышления о времени его рождения и ухода в Паринирвану, информацию о местах, где он жил и проповедовал, а также анализ причин социально-демографической катастрофы в Древней Индии

Продраться сквозь толщу времен к историческому и обожествляемому веками персонажу – не это ли мечта любого писателя?

Кто же такой Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (палийский вариант: Сиддхаттха Готама Сакьямуни) Будда, с которого все началось? Память о его роде не то чтобы совсем померкла, а едва мерцает, освещенная легендами и преданиями, в глубинах далекого прошлого.

Сиддхартха – его светское имя, означающее тот, кто добился цели, тот, кто достиг праведности. Странно, но это имя почему-то отсутствует в ранних буддийских Писаниях. Оно встречается в позднейших сочинениях. Можно предположить, что героя этой книги до его Просветления звали как-то иначе. Но как именно? На этот вопрос нет ответа, и вряд ли мы его когда-нибудь получим. Нам остается довольствоваться тем, что есть. Да разве столь уж важно, с какого точно времени в буддийской традиции появилось имя – Сиддхартха?1

Гаутама – имя фамильное, готра Будды. Первоначальное значение слова готра было хлев или стадо коров. Впоследствии готра стала обозначать группу людей, принадлежащих к тем или иным сословиям, объединенным происхождением от общего прародителя – по непрерывной мужской линии. Поэтому первопредков в Индии еще называют на языке санскрите готракаринами, то есть производящими готру.

Истоки рода Гаутамы Шакьямуни, по одной версии, идут от готракарина Гаутамы, брахмана по сословной принадлежности. Это один из семи величайших мудрецов-риши Индии, живший, как полагают индусы, еще в ведийскую эпоху. Именем риши называют мудрецов и провидцев, составителей и исполнителей ведийских гимнов. Их считают основателями многочисленных брахманских, а также кшатрийских родов.

Гаутама в преданиях о нем прославился своим аскетизмом и сострадательной добротой. Так, по преданию, он совершил шестидесятилетнюю аскезу, а во время доисторического голода в Индии, длившегося 12 лет, ему удалось обеспечить едой всех ведийских мудрецов, спасти их от неминуемой голодной смерти.

Ведийские мудрецы манипулировали с собственным сознанием через уединение и аскезу с такой неистовой страстью, что диву даешься. И все эти кульбиты и мазохистские упражнения совершались исключительно по велению распирающей их гордыни. Всеми силами они пытались превзойти богов и перехватить у них власть над живыми существами.

Ко всему еще напомню, Гаутама – муж Ахальи, рожденной из ума творца Вселенной Брахмы. Она была сотворена богом как «чистейшей прелести чистейший образец». Лучше А. С. Пушкина о безупречной красоте женщины не скажешь. Индийцы объясняют смысл имени Ахалья в духе поэтической этимологии, возводя его к санскритскому корню хал (вспахивать) и отрицательной частице а, – та, которую не следует вспахивать, невспаханная, то есть та, которую не следует лишать девственности.

На руку Ахальи претендовал главный ведийский бог Индра. Но ее мужем стал Гаутама. Он быстрее всех выполнил условие, поставленное Брахмой перед женихами Ахальи: кто из них быстрее всех трижды обойдет три мира, тот и получит в жены его дочь. Среди претендентов в мужья был также бог Индра. Он с помощью магии совершил невозможное – быстро, по-марафонски обежал в экстазе три мира. Однако победителем оказался Гаутама. Совершая ежедневную пуджу, богослужение, мудрец, как того требовал обряд, обошел три раза корову, которая отелилась на его глазах, как только он закончил свой обход. Согласно Ведам, тельная корова равна трем мирам. Получалось, что победителем в борьбе за руку Ахальи стал великий аскет, поэт и рапсод. Брахма не возражал против брака риши со своей дочерью, юной красавицей. Из-за многолетних аскетических подвигов великий мудрец был изрядно истощен. О его возрасте я не говорю. Женился он, судя по всему, после своей шестидесятилетней аскезы. Понятно, что Ахалья существовала при нем в качестве жены в большей степени для украшения его жизни и для ухода за ним, чем для чего-либо другого. Гаутама, остерегаясь похотливости Индры, постоянно держал молодую жену при себе, буквально не отходил от нее ни на шаг. Но однажды все-таки отлучился на несколько минут, чтобы совершить священное омовение в Ганге. Перед этим омовением он спросил у бога Луны, в какое время суток ждать искусителя Индру. «Ранним утром!» – был ответ. Надо сказать, что бог Солнца от ответа на тот же самый вопрос дипломатично уклонился, не стал встревать в личные дела Гаутамы, его жены и Индры.

Далее действие этой истории развивается следующим образом. Индра, охваченный страстью к Ахалье и проявляющий настойчивость в желании ею овладеть, узнал у бога Луны, о чем тот предупредил Гаутаму. Он уговорил его обратиться в петуха и прокукарекать посреди ночи.

Гаутама проснулся от петушиного кукареканья, увидел, что утро еще не наступило, и поспешил к реке для омовения. Этой ситуацией тут же воспользовался вечно молодой бог Индра. Его не остановило даже то обстоятельство, что Гаутама был его гуру, учителем, то есть священной и неприкосновенной персоной.

Индра, приняв обличье Гаутамы, вошел в хижину, где находилась Ахалья. Она, разумеется, поняла по горящим страстью глазам склонившегося над ней мужчины, что перед ней стоит не ее муж, а бог Индра.

Итак, плотская страсть пересилила у Индры уважение к учителю, и он обесчестил Ахалью. Скажу откровенно, ее давно томили чувственные желания и она внутренне была рада случившемуся.

Гаутама надолго не затягивал омовение и поспешил в свою хижину. Он чуть было не схватил Индру за шиворот, но тот обратился в кошку, прошмыгнул мимо ног мужа-рогоносца и исчез в ночи. Бога Луны, в обличье петуха, Гаутама в сердцах со всей силой огрел скрученным полотенцем. С тех пор на Луне появились темные пятна – гематомы. Однако настоящее возмездие ждало любовников впереди. Разьяренный мудрец покрыл тело своего ученика вульвами в качестве наказания за его похотливость, а также лишил тестикул. Со временем боги восстановили Индре мужскую силу, приставив тестикулы барана.

Ахалья за потерю бдительности, простодушную наивность и за податливость Индре была превращена мужем на тысячу лет в священный камень. Этот камень лежал в дремучем лесу неподалеку от хижины Гаутамы. Вместе с тем муж оставил ей надежду на возвращение в людской мир.

Такова печальная участь многих красавиц (не только в Индии), ставших жертвой навязанного им мезальянса. Обычно в реальной жизни они каменеют не телом, а душой.

Однако не стоит забывать, что Ахалья была как-никак дочерью Брахмы. Вскоре среди богов произошло перераспределение власти. Индру задвинули настолько далеко, что о нем практически все забыли. На первые роли вышел бог Вишну, став вместо Индры верховным богом. По своей божественной природе он постоянно спасает несчастную Землю, готовую от тяжести совершенных на ней греховных дел провалиться от стыда в бездонный Космос. Вот почему Вишну неоднократно нисходит в мир земных тварей, воплощаясь в разнообразные существа исключительно для того, чтобы покарать зло. Таких «нисхождений» и воплощений (аватар) у него насчитывается десять. Будда – это его девятая аватара. В одних преданиях Вишну принял образ Первоучителя с провокационной целью – разоблачить его «нечестивое» учение. В других – ради того, чтобы люди перестали приносить в жертву животных. В случае с Ахальей Вишну находился в обличье царя Рамы. История Рамы содержится в древнеиндийском эпосе Рамаяна. Всю ее пересказывать не буду. Я остановлюсь на эпизоде, непосредственно определившем «счастливый конец» истории, связанной с наказанием Ахальи.

Рама, пребывающий изгнанником в лесу, коснулся своими божественными стопами превращенную в камень Ахалью и вернул ей прежний прекрасный облик. Она предстала перед мужем в своей прежней красоте и девственности. На этот раз, подобно большинству индусских жен, кроткой и благоразумной2.

Возвращаясь к мифологической родословной Гаутамы Будды, добавлю, что мудрецы-риши Гаутама и Бхарадваджа также рождены из ума Брахмы. Они его сыновья (санскр. – манаспутры). По другому преданию, они потомки риши Ангираса. В нем рассказывается о десяти прародителях и «семи великих мудрецах» первой манвантары (века Ману). Это время, когда существовала эпоха божеств – дэвов.

Согласно космологии древних индийцев, первая манвантара кальпы (время проявления активности жизни Вселенной) длится 306 720 000 солнечных лет. Кальпу (санскр. – порядок, закон) у последователей Вед еще называют днем Брахмы. Ее длительность больше четырех миллиардов лет. У последователей буддистов кальпа также обозначает единицу измерения времени.

Профессор В. П. Андросов мифологическому толкованию готры Будды противопоставляет сермяжную правду. Он вполне резонно полагает, что Готама, или Гаутама, не имеет ничего общего с брахманским родом, с наследственными сказителями Ригведы. Как убежден российский ученый, имя Готама означает успешные скотоводческие занятия предков Первоучителя буддизма. Он обращает внимание, что отец и мать Будды «происходили из благородного рода Готама» или «того, что являлся лучшим из пастушеских родов»3.

Будда – слово с множеством значений. Его корень будх обозначает достижение мгновенного прозрения, пробуждение. Состояние, противоположное сну. Но это состояние необычное, далекое от того, когда человек открывает глаза, сладко зевает и, не торопясь, начинает новый день.

Чандра Мохан Джайн (1931–1990), больше известный в мире под именем Бхагван Шри Раджниш, или Ошо, сравнивает это мгновение с внезапным возгоранием дома, в котором вы находитесь. Вот тут-то наступает момент истины. Ваша жизнь в опасности, и все то, что происходило до этого, для вас не имеет никакого значения. Ваш разум сконцентрирован на одном – на выборе единственно верного решения: как спастись из горящего дома? Вывод Ошо: «Человек, который хочет быть по-настоящему просветленным, быть Буддой по-настоящему, должен каждый миг своей жизни проживать так же, как мы живем очень редко – лишь в моменты опасности»4.

Другое значение – осознавать настоящее положение вещей, быть мудрым и проницательным. Живя в мире эвфемизмов, экивоков, фарисейства, предрассудков и устойчивых стереотипов мышления, принимать истинное за истинное, а ложное за ложное. Ошо поясняет возможности человека, достигшего состояния Будды: «Он смотрит на жизнь и готов увидеть что бы там ни было. У него нет преград в его видении, его взор прозрачен. Только эти немногие люди достигают истины»5.

Третье значение корня будх – понимать. Действительно, в жизни встречаются глупые люди с энциклопедическими знаниями и, как говорят, с большим научным багажом. Однако часто их действия не подтверждают громких титулов и научных степеней. Ошо делится собственным опытом: «Я видел людей разума среди лесорубов, но не среди профессоров. Почему? Что не так с этими людьми? Одно не так: они зависят от знания. Они пошли по накатанной дороге, по которой идут толпы. Люди, которые движутся маленькими шагами вглубь джунглей непознанного. Опасность состоит в том, что они могут потеряться. Риск велик»6.

Четвертое значение корня будх – быть просветленным, просвещенным. Это значение приближается по своему смыслу к значению пятому – «постигать глубину». Действительно, путь Будды – путь разума, а его миссия – избавление людей от невежества7.

С языка санскрита слово будда обозначает изначальное состояние природы живого существа, еще не затронутого в ходе своих многочисленных перерождений мирскими страстями и безнравственными поступками, пребывающего за пределами обусловленности и времени. Изначально, как убедился читатель, это имя нарицательное, а не собственное. Но в некоторых странах оно перешло в разряд собственных имен. Например в странах Запада.

На тибетском языке буддой называется совершенное существо. Считается, что оно нравственно и интеллектуально выделяется среди других людей. Таким образом, предполагается наличие бесконечного множества будд.

В то время буддами в Индии называли не одного только Сиддхартху Гаутаму. Как утверждает Герман Ольдерберг, «современника Будды, Натапутту, основателя общины Джайна, а вероятно и многих других основателей сект тогдашней Индии, их приверженцы называли подобными прозвищами – в том числе Буддами»8.

Это имя относилось к инакомыслящим индийцам, к тем, кто обладал духовной независимостью, кто понял, что мудрость Вед едва дышит в ритуальном пространстве храма, пропитанного кровью жертвенных животных. Для ее спасения от удушья была необходима природа с ее просторами, чистым воздухом полей и лесов, куда эти люди направились, понуждаемые различными обстоятельствами своей жизни.

Шакьямуни переводится как мудрец, небожитель из кшатрийского рода (племени) Шакьев (на языке пали – Сакья).

Со временем Сиддхартху Гаутаму назовут Пробужденным мудрецом из рода Шакьев (Будда Шакьямуни), Истинносущим (Татхагата), Благословенным, Блаженным (Бхагаван), Правильно идущим (Сугата), Победителем (Джина), Почитаемым миром (Локаджьештха), Достойным нирваны (Архат).

В большинстве буддийских сочинений имя Шакьямуни встречается редко. В них его предпочитают называть либо Бодхисаттвой (санскр. – существо с пробужденным сознанием), решившим стать буддой ради блага всех существ, либо просто Буддой, что соответствует восточной традиции – обращаться к человеку по названию его профессии или как-то иначе, но только не по тому имени, что дано при рождении9.

Точная дата рождения Гаутамы Будды, признаваемая всеми буддистами, отсутствует. Среди буддистов и ученых также нет единого взгляда на время его смерти, ухода в Паринирвану, Великую нирвану.

Паринирвана обозначает завершение жизни необратимо просветленного существа в физическом теле, окончательное и вечное его освобождение. Буквальный перевод слова нирвана с языка санскрита означает недуновение, угасание, неволнение. Обыкновенно этому понятию дается гораздо более узкое значение, чем то, какое присутствует в буддийских Писаниях. В расширительном смысле оно обозначает неизъяснимый и неизменный покой.

Профессор В. П. Андросов точно и объемно растолковывает содержание понятия нирваны, этой высочайшей истины буддизма: «Этим термином, вошедшим уже и в русскую лексику, буддисты обозначают некое неописуемое состояние, которое трактуется и как абсолютная свобода духа, и как нерушимый покой, и как абсолютная умиротворенность – одним словом то, достичь чего много сложнее, чем, например, родиться богом»10.

Другими словами, нирвана – возвращение человека из неестественного состояния в естественное. Она – конечный результат преодоления человеком безнравственной жизни.

Карен Армстронг обращает внимание, что Будда, давая представление о нирване, «намеренно смешивает как с позитивным, утверждающим значением, так и с отрицающим»: «Нирвана, – поясняет он, – это затухание алчности, ненависти и заблуждений»; это Третья Благородная Истина; это «незапятнанность», «непоколебимость», «не-боль», «не-страдание» и «не-враждебность». Как подчеркивают перечисленные эпитеты, нирвана исключает все то, что причиняет нам в жизни страдания и боль, все то, что делает ее невыносимой. Это совсем не отмена и не упразднение всего человеческого – это «бессмертие». Однако нирвану можно определить и целым набором утвердительных понятий: например, это «истина», «другой берег», «умиротворение», «высшая цель», «защищенность», «чистота», «освобождение», «остров» «приют», «укрытие». Нирвана есть высшее благо как для людей, так и для богов, это вечный покой, и нет прибежища надежнее и безопаснее. Многие из приведенных эпитетов и понятий напоминают те, которыми пользуются монотеисты для описания понятия «бог»11.

Убедительно раскрывает понятие нирвана один из основателей русской школы буддологии академик Федор Ипполитович Щербатской: «Как практическая, так и теоретическая часть буддизма сводится к идее угасания всех активных сил жизни в абсолюте. Этот абсолют нирвана получает в эмоциональных отрывках тех текстов, где он встречается огромное количество epitheta ornantia, среди которых несколько раз встречается и термин „место бессмертия“. Но что означает это бессмертие? Есть ли это бессмертие ведических времен? Блаженное существование среди предков на небесах? Или это гипотетическое бессмертие, что-то вроде рая Амитабхи? Или нечто похожее на рай позднейшего вишнуизма? Ничего подобного! Ибо только одно слово встречается как эпитет нирваны – уничтожение. В буддийском воззрении, как мы видели, нет недостатка в раях, но нирвана находится вне всяких доступных воображению сфер – это абсолютный предел. Слова „бессмертное место“ просто означают неизменное, безжизненное и бессмертное состояние, ибо под ним подразумевается место, где нет ни рождения (т. е. перерождения), ни смерти (т. е. повторной смерти). Люди входят в рай, будучи повторно рожденными в нем, но они навсегда исчезают в нирване, угасая в ней без остатка»12.

Тайна нирваны Гаутамы Будды схожа с великой тайной «муравейного братства», созданного воображением Николая, старшего брата Льва Николаевича Толстого. Это вымышленное братство знало секрет, записанный на «зеленой палочке»: как сделать всех людей счастливыми, любящими и понимающими друг друга, живущими без страданий, несчастий, болезней и взаимных свар в открытости и обоюдном согласии? Великую тайну братства разгадать не так-то просто. Это по силам людям, для которых нравственные идеалы – не звук пустой, а те скрепы, что сохраняют повседневную жизнь в ее более или менее пристойном виде.

Знать год Паринирваны, окончательного освобождения Гаутамы Будды из круга рождений и смертей, его ухода навсегда из земной жизни, очень важно. Именно с него начинается буддийское летоисчисление13. Обратим внимание, что у христиан оно велось долгое время от библейского Сотворения мира (в России эта система использовалась начиная с XI века), а затем – от Рождества Христова. В западном мире – с VIII века, а в России по решению Петра I начиная только с 1700 года. В таком различном подходе утверждается то, что имеет первостепенное значение для верующих – рождение или уход Первоучителя. Для буддистов Паринирвана олицетворяет прорыв в новое неизменяющееся пространство, в котором время замещается вечностью, в ту новую реальность, где преодолены инерция и суетность мнимой жизни и начинается жизнь истинная.

На буддологическом симпозиуме 1988 года, проходившем в окрестностях Гёттингена под председательством выдающегося индолога и буддолога Хайнца Бехерта (1932–2005), всесторонне обсуждались различные датировки жизни Гаутамы Будды – так называемые «длинные» и «короткие» хронологии14.