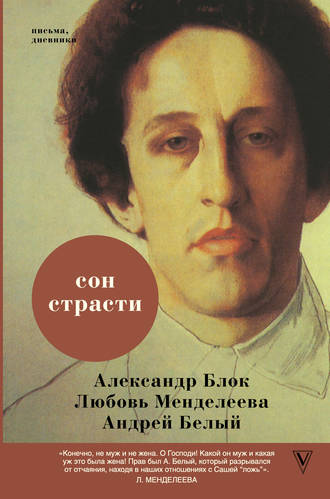

Александр Блок

Сон страсти

Т в о й

<30 марта 1903. Петербург>

Что с Тобой происходит, моя Светлая Радость? Отчего Ты не скажешь никогда прямо, почему все Твое существо возмущается вдруг против меня? Ведь Ты никогда ничего не говоришь об этом, кроме редких намеков, иногда ужасно горьких, почти всегда не прямых, скрытых, запрятанных так, что их надо раскутать, – и они запоминаются особенно резко и особенной тяжестью какой-то неразгаданности ложатся на душу. Потом через два дня Ты опять приходишь, а я иду к Тебе навстречу и все еще теряюсь в догадках, никогда не зная, какова Ты, что произошло у Тебя в сердце, прекрасном, добром, молодом, благоуханном, неожиданно богатом и до того неоткровенном в самой глубине. Большая часть Твоих слов о чем бы то ни было содержит в себе еще что-то, что я силюсь и не могу понять. Самого глубокого тайника Ты и сама не знаешь и, по крайней мере, не можешь открыть мне, и не мне его узнать, может быть. Но отчего не сказать когда-нибудь хоть о том, что Ты сама называешь «нервами» и что, по-моему, лежит гораздо глубже простых нервов и, во всяком случае, сложнее их бесконечно. Я подозреваю эту сложность, подозреваю сложнейшие чувства, целые лабиринты препятствий, по которым Ты часть не хочешь сказать, часть не можешь, часть ленишься, часть, мож<ет> быть, боишься. Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайних резких и беспощадных чертах просыпается двойственность каждой человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марьонетки, дергающиеся на веревочках, могут приходить на ум и болезненно тревожить. Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное непременное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящее счастье, к которому нужно прийти, так или иначе, сознательно. Не скрывайся от меня, все, что только могу, я пойму и обдумаю, все, что Ты ни скажешь, приму как очень важное. Помни, что все произойдет среди нас двоих и, что бы ни произошло, будет как будто забытым для других всех без исключения, потому что моя гордость Тобой совершенно исключает все остальное и я уже никуда не возвращусь больше в этом главном души, просто не поведаю и не открою органически. Теперь подумай: Ты внезапно становишься на такую точку, что я могу бояться за все. Как будто Тебе доставляет необъяснимое очарование сознание того, что Ты в одну минуту можешь расшатать и свалить все здание. Боишься Ты этого очень (я думаю). Тяжело Тебе от этого непомерно. Вдруг останавливается всякое движение, еще минута – и душа совершенно опустеет (это называется «трах»). В Твоих руках в эту минуту все, и если была у меня власть (ничтожная, слабая власть минуты, состоящая только в том, что вся жизнь напряжена и вся ее сила дрожит и трепещет от Твоего дыхания) – она вся распадается и обрывает все свои нити. После этого – мы расстаемся (обыкновенно еще тут играет огромную роль эта, специально наша, опять-таки сложнейшая психология разлуки, ее двухдневной перспективы, и т. д., и т. д.). И после этого опять два дня – у Тебя – разговоров с Шурой, мыслей, отрывочных забот об экзаменах и мн<огого> др<угого> чего? Ты не говоришь, у меня – тоже много мыслей, тоже много забот – и опять мы встречаемся и не знаем, победоносны ли были эти два дня? Я не могу угадать, Ты молчишь, и мы оба замалчиваем. Если говорить по заказу, – ничего не будет. Надо, чтобы хотелось говорить и было легко, а от разговора – еще легче. Надо привыкнуть друг к другу и легче относиться к окружающему. А для этого помнить не переставая, что я всегда с Тобой, где бы и при каких обстоятельствах это ни было (напр<имер>, при разговоре с мамой (моей) и всегда всей душой около Тебя и за Тебя, что я боюсь дуновения ветра на Тебя и особенно зорок и придирчив, когда что-ниб<удь> касается Тебя (впрочем, тут я говорю, конечно, не о маме, которая сама очень чутка и всей душой к Тебе; но – я все понимаю в этом, что Ты чувствуешь и думаешь). Для примера следующее: если при мне бранят Пушкина или «старую церковь», я буду возражать или соглашаться в том и другом мягко. Если при мне издали хоть сделают намек о Тебе или о чем-ниб<удь>, Тебя касающемся, Тебе близком, или даже связанном с Тобой отдаленно, я буду до последней степени резок и совсем не перенесу малейшего недоброжелательства. Года три тому назад я до неприличия грубо выбранил моего дядюшку (действит<ельного> статск<ого> советника Качалова) за то, что он сказал что-то умеренно пошлое о Твоем папе. Так будет и теперь. Если это будешь Ты сама, то человеку, посмевшему что-н<ибудь> сказать, будет очень неприятно. И Ты думаешь, что есть какая-то область, сравнимая с Тобой для меня! Когда ТЫ – источник всех сил и надежд; до такой степени, что я жизнь мою отдам за то, чтобы Ты теперь не мучилась так ужасно, как, напр<имер>, сейчас мучилась, уходя. Делай что хочешь, решай что хочешь, будь определеннее (мож. б., безжалостнее) теперь, чтобы не запутать бесчисленных узлов и не довести до самого невыносимого и болезненного разрубания их в последнюю минуту. Помни, что все во мне будет похоронено, как в могиле, и никогда не выйдет наружу, что нет ничего святее и целомудреннее во мне, что это все «останется между нами» и НИКОГДА не будет вынесено наружу. Или – будем проще, будем говорить, будем опять-таки распутывать узлы немедленно, чтобы их не накопилось столько, сколько ни одна человеческая сила не может распутать.

Теперь скоро 3 часа, сейчас опущу письмо, перечитал его, но пошлю все-таки. Если Тебе совсем не по настроению будет писать, напиши слово «Приду» – и больше ничего (или наоборот: «Не приду»). Говорю про вторник, 8 часов веч<ера>. Если можешь, напиши что-нибудь. Я клянусь Тебе, что беру совершенно на себя – безраздельно все, что Ты решишь относительно нас теперь и в будущем (говорю неясно, но пойми). «Никто не соблазнится о нас» – и я сам не сделаю никакого «скандала» (вроде самоубийства). Письма, пожалуйста, не показывай никому. Если причины ближе, попробуй сказать мне о них, м.б. – написать. Я пойму, что в моих силах.

Т в о й

<5 или 6 апреля 1903. Петербург>

Вот они – белые звуки

Девственно горних селений…

Девушки бледные руки,

Белые сказки забвений…

Медленно шла от вечерни,

Полная думы вчерашней…

У колокольни вечерней

Таяли белые башни…

Белые башни уплыли,

Небо горит на рассвете…

Песню цветы разбудили —

Песню о белом расцвете.

<8 апреля 1903. Петербург>

Если я и посылаю это письмо, то не знаю – зачем? Могу ли я что-нибудь новое прибавить; думаю, что страстно желаю музыки Твоей души, оттого и пишу. Пока пишу, слушаю. И пока слушаю, могу расслышать то, чего нет здесь. Не знаю, как бы Тебе выразить, что обозначают мои резкости и разговоры с мамой. Иногда я думаю, что этого нет и другой «ссорится», а не я, который может и вовсе не ссориться. «Инерция страдательности», если хочешь. Оставим. До такой степени жизнь переполнена, точно чаша до краев и наверху медленно и верно вскипает. Что это – оно? (Оно – вскипающее.) Я не знаю. Я никогда этого не встречал. Пока я любил Тебя отдаленно, были звезды, были цветы и было все прекрасное, что есть в мире, было здесь – при мне. Верные прислужники метафизических прихотей – цветы и звезды. Они исполняли меня, и они выводили в равнину, где ближе, чем думалось, и дальше, чем хотелось, – где-то – вне времен, воли, жизни даже – билось Твое Сердце. И оно билось – этого я до сих пор не пойму. И вот еще: этому я никогда в жизни окончательно не поверю. Не испугайся. Это все – к Тебе. Я только хочу сказать, что я никогда не постигну моего собственного «достоинства», т. е. той моей лучшей части, которая прикликала Тебя. И вот что вышло. Ты стоишь около и видишь меня – такого, как я есть на самом деле! Ты – такая, как Ты есть, видишь и хочешь видеть. Ты – белее стен Нового Иерусалима, Невесты Христовой и краше цветов, распускающихся ночью в тех странах, куда никогда никто не придет, которых никто никогда не увидит, которых – нет. Такой белизны Твоего внутреннего Света никогда не будет. Таких цветов, каких Ты краше, никогда не было. Но Ты – есть – теперь – в настоящем – и живая. И отчего это – для меня? Что я могу? Что мне может присниться о Тебе? Где во мне То, к чему Ты пришла? Я не знаю Его – и не встречу. Это – Знак – благодать Божия, «данная бедным в дар и слабым без труда». Когда я узнаю Это, я узнаю в то же мгновенье, что Ты – вдвоем со мной. Раньше я не буду видеть, не буду знать, буду слеп, как Савл, у которого очи в чешуе. Но будет время, когда я стану Твоим Апостолом.

Вот когда я любил Тебя отдаленно, я знал, что вся природа мне служит Символом Твоим. Я часто был верен и дерзок, как верна дерзкая рука, пишущая Тебе эти строки. Я знал тогда, что Ты не сойдешь, – и ошибался. Так же и только обратно ошибался черный невольник, которого отталкивала Царица. И он умирал тогда – его жизнь сгорала. Но я ошибся не так, Ты пришла и повеяла. И значит, я не должен умереть. Или правда, что я «не умру, но изменюсь скоро, во мгновение ока, по Последней Трубе»? (ап<остола> Павла послание к Коринф<янам>). Прости, прости и прости меня – я вечно буду требовать Твоего прощения. За что Ты (или Ты не одна, и Тебя ведут в сумерках по белым ступеням Невидимые Руки Той, с кем у Тебя завет?) – за что Ты воскрешаешь меня? Отчего Ты избираешь меня из толпы, которая до сих пор нестройно и безразлично для Тебя колыхалась перед Твоими голубыми окнами?

Великий «грех» и великая ересь молиться женщине. Но Бог видит, какова моя молитва и, может быть, простит мне не только это, но и все, что было и что будет, даже смерть от счастья быть с Тобой и угадывать Тебя. Сердце как будто хочет раздаться в своей напряженности. Если в нем тот драгоценный камень, который привлек Тебя и которого искали в сумерки у ворот своего города люди с неподвижными глазами в длинных струящихся сединах, люди страны забытой и не существовавшей (это – мой миф, прости, что я его сейчас придумал), если Этот Камень – в моем сердце, то он треснет и по нему побегут бесчисленными линиями, разбегаясь и скрещиваясь, как тонкие паутинки, струи Откровения. Но – все равно:

Как тогда – с безгласной улыбкой

Ты прочтешь на моем челе —

О Любви, неверной и зыбкой,

О Любви, что цвела на земле.

Довольно. Оставим опять. Через два дня Ты придешь. Сегодня я не напишу ни слова о «делах». «Дела» мои и наши сегодня закутались от меня в «дни». А дни ведь все Твои, и у них такие длинные, бесчисленные складки в одеждах, что мне невозможно миновать их. И я хочу туда возвращаться. Прости опять. Все это длинно и тяжело. Теперь ночь – и завтра днем будет опять иначе. Но всегда – хорошо. Жизнь переполнена до краев – и вот она – Твоя до смерти.

Да простит мне Бог! Но в каждой церкви я вижу Твои образа. Он знает, что это значит, – и простит. И Ты прости.

<19 апреля 1903. Петербург>

Должно быть, я слишком много пишу Тебе. Но я не могу иногда не писать. Я совершенно не могу иногда не говорить с Тобой, потому хоть пишу. Такой полноты счастья у меня никогда еще не было. Таких настроений – тоже никогда. Были сплошные таинственные восторги одиночества. То было совсем не так. Потому что я знал, что следующий час будет опять в затишьи. Теперь я знаю, что Ты завтра придешь, и этим живу. У Тебя будут новые очарования; а у меня – снова открытое сердце. И кроме того, самое главное, все это совсем не так и совсем иначе, а как, я никогда не могу ни сказать, ни написать. Но это ничего, потому что Ты знаешь как.

Глухая полночь медленный кладет покров.

Зима ревущим снегом гасит фонари.

Вчера высокий, статный, белый подходил к окну.

И Ты зажгла лицо, мечтой распалена.

Один я жду, я жду, я жду Тебя, Тебя.

У черных стен Твой профиль, стан и смех.

И я живу, живу, живу сомненьем о Тебе —

Приди, приди, приди – душа отравлена.

Горящий факел к снегу, к небу вознесла

Моя душа Тобой, Тобой, Тобой распалена.

Я трижды звал – и трижды подходил к окну

Высокий, статный, белый – и смеялся мне.

Один я жду, я жду Тебя, Тебя, Тебя Одну.

Ты не сердись на это стихотворение и никому его не показывай. Оно плохо в литерат<урном> отнош<ении>, по-моему. Это – моя страсть к Тебе. Размер – величавость и напряженность Гёте и древних трагедий. Так говорила Троянская Елена. Ты придешь завтра. Я буду ждать.

Т в о й

<25 апреля 1903. Петербург>

Я опять пишу Тебе. Мне ужасно трудно, больно и тяжело говорить об этом. Мы с мамой сегодня утром ужасно поссорились, а теперь помирились. Она ужасно обиделась вчера, и вообще ей все время кажется, что мы хотим не обращать на нее никакого внимания. Ты знаешь, до какой степени она от всей души делает все. Она – ужасно больная и ужасно нервная. Ведь Ты поймешь, в каком смысле она обиделась? Ты не сердись на меня сразу за это, а подумай, что нам надо жить вместе. Нельзя ее так игнорировать. Ведь Ты знаешь, как я это говорю и что Ты для меня. Пойми все это, ради Бога, если Ты любишь меня, и не сердись на первое слово. Ведь я не за нее заступаюсь, потому что Ты знаешь, что мне нельзя заступаться перед Тобой даже за нее. Но мне ее невыразимо жаль, и она так несчастна все эти дни, если бы Ты знала. У меня душа болит за то, как ты отнесешься к этому письму. Если Ты сразу примешь враждебный тон, как вчера, когда я хотел пойти к маме, чтобы сказать ей, чем все кончилось, – нам нужно решить не жить вместе, а жить отдельно, не на этой квартире. Ты знаешь, мои отношения с мамой всю жизнь – это совсем необыкновенное. Я для Тебя сделаю все, Ты знаешь. Если Ты не сделаешь этой уступки, тогда нам нужно будет уйти. Но разве Ты не видишь и не чувствуешь, что тут, как это сравнительно просто улучшить, – к чему же, к чему же? А Ты знаешь, почему мы никогда не выходим и не пускаем к себе маму. Брани меня как хочешь, называй холодным или еще хуже,

но Ты все увидишь и поймешь потом, если захочешь, если любишь меня. Господи, как все это трудно и тяжело, если бы Ты знала, если бы Ты видела, если бы Ты слышала все эти наши разговоры. Ты снизойди и будь милосерднее. Я пишу, потому что знаю, как Ты можешь быть милосердна. А если рассердишься и не захочешь понять, тогда скажи определенно, жить или не жить вместе на этой квартире. Завтра я жду Тебя. Будь благосклонная и добрая, как Ты умеешь, и прости меня за все это.

Т в о й

<1 мая 1903. Петербург>

Каюсь перед Тобой, коленопреклоненный, во всем, что я Тебе делаю злого. У меня скверный и неровный характер, и Ты постоянно, кажется, чувствуешь это. Я буду уравнивать его после экзаменов и летом. Прости теперь за мою Любовь, она сильна, она безмерна – и за мою страсть. И еще – нам нужно вместе исповедываться и причащаться, я часто думаю и об этом и о многом другом, и, когда Ты присутствуешь – здесь, или у вас, – все эти думы ускользают. А когда мы обручимся? Мне хочется ехать за границу обрученным с Тобой, и Ты говорила, что хочешь этого. О загранице мы сегодня разговаривали, кажется, что нужно решить отъезд на 25-е мая, позже уже трудно будет найти пансион или отель – и дороже. Еще нам надо вместе купить кольца, где? В субботу поговорим об этом. Еще мы непременно снимемся, только когда? Все это нужно обговорить, а мы все не можем разговаривать и все – я, уверяю Тебя.

Передо мной – Твои ландыши, совсем свежие, а сирень опустилась и совсем завяла. О том, что было третьего дня ночью, думается сонно – сквозь туман. И письма нет никакого. Мне, однако, скоро захочется спеть или расшевелить рифму о безумном романтике, о сером рассвете, о серых ступенях, по которым Ты всходила и сходила. Когда в верхней квартире были смехи и возгласы, я стоял ниже, под желтой лампой, и видел в домике на дворе вечный красный огонь – целый костер. Там, надо полагать, занимались каким-то «производством» и «промышленностью». Но я не вникал и до сих пор не знаю. По правде Тебе сказать, я до сих пор вхожу на эти ступени и слушаю шорох Твоего платья и кладу земные поклоны, и целую серые ступеньки. И не верю, не верю, что я не прав, что я романтик. Я верю в Другое. Много из сердца осталось в этих стенах лестницы под желтой лампой. Слишком много там было истинной, нечеловеческой дрожи и радости страданья, чтобы покидать это. И к чему? Ты понимаешь, что Там вместе с моей памятью осталась и Твоя – Твоя Розовая Тень – Твоя. А где прошла Ты, то навеки священно и навеки – поет. Ты – Певучая, Ласковая, Розовая – без имени и в венце из имени: Любовь.

Т в о й

<2 мая 1903. Петербург>

Знаю, что Ты придешь завтра. Эта мысль – самая ясная, остальные – неясны. Сегодня днем я почувствовал такую головную усталость, что ушел гулять и был в поле за Петербургом и на Гагаринской (!). Ты удивишься или рассердишься. А скорее – ни то ни другое. Тебе это не может быть неприятно, моя Дорогая. Писал очень плохие стихи. Но не думай, что не учился – также и учился. А все-таки, в поле трава зеленая, дали голубоватые и подозрительные, – точно там что-то есть (последнее для меня даже не «точно», а «наверное»). Я чувствую скорое освобождение. Весна идет в этом году неуклонно, потому что я твердо знаю, что будет за ней. А прежде ведь никогда не знал – ничего о Тебе. Сердца не могу забыть и запрятать, от этого плохо сковывается ум. А между тем перевожу с греческого диалог Платона о благоразумии… рассудительности… самообладании и пр. Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum[5] (Платон), однако в моем случае он оказался под влиянием Сократа, а потому и наговорил много несвойственного собственной величавой и седой душе. Впрочем, много и очень умного, и при всем весеннем и порывистом настроении, не могу не согласиться, что многое мне по нраву, но… по-гречески, а главное – перед экзаменом.

Я ужасно несмирен и горжусь в глубине души. Горжусь Тобой. Получили ли «Новый путь»? На этот раз мои произведения мне не нравятся ни качеством, ни количеством. Надо бы получше и побольше. Завтра Ты придешь – и в этом часе Твоего прихода и в кратких часах Твоего свидания со мной расположено все предыдущее и последующее – до нового свиданья. Так всегда. Счет дней аккуратен в моей голове – аккуратнее всего, что ее загромождает в большом количестве и в некотором беспорядке. Приходи, как можешь раньше, моя Дорогая, Несравненная, Единственная.

Т в о й

<7 мая 1903. Петербург>

Не думай, что я пишу так коротко оттого, что не в настроении. У меня душа слишком переполнена, оттого мне можно сказать всего несколько слов, а больше – нельзя. Все равно, какие слова. Но не сказать нельзя чего-нибудь нежного. И, к тому же, Ты так привыкла к моим словам. Есть ли что-нибудь новое для Тебя во всем строе моей любви? Может быть, нет. А, может быть, и есть. Как угадать все, что в Твоей бездонности заключено? И, может быть, я иногда опошляю Твои несбыточные мечты? «Убей раба…» Знай, что если опошляю, то невольно и под влиянием недобрых созвездий. Но вечно праздную Твой праздник, Тебя, несбыточная и сбывшаяся мечта, Тебя, живое воплощение, Тебя, Кроткая Прелесть моя! Слова мои – старые, глупые, малозвучные слова, но есть во мне огоньки новых надежд. Оттого я и вышел на распутья в Твою зеленую ночь и гляжу, расширяя зрачки. Какой я некрасивый и бледный перед Твоим факелом! Какую Ты мне розовую сказку рассказываешь? Сказку о том, что я живу, думаю, цвету и пою. Ты увидала меня во сне. И, все-таки, я думаю, что получу от Тебя письмо – тонкие, бесконечно дорогие, любимые черты Твоей детской и женской руки. Мне хотелось бы закрасться в Твою душу.

Т в о й <…>

<8 мая 1903. Петербург>

Я еще вчера (в среду) получил Твое письмо, моя Дорогая. Отчего Ты всегда думаешь, что в Твоих письмах «идиотский тон»? Я люблю его, как все, что от Тебя. И, кроме того, что я его люблю, в нем вот что: женская, женственная, до глубины женственная манера, будто вялая, на самом деле – тонкая, нежная, как тонки буквы. Я люблю всякую букву. Буквы все убегают в длину фраз, а фразы длинные, как жемчужная нитка, – нижутся, нижутся слова о любви. Вот, например, передо мной письмо от 12 ноября – две страницы, а все состоит из трех фраз, из которых две разделены только многоточием. И все о любви. Не ленивое и не вялое – и какое женское! До чего нет ни тени грубости, а когда пишет мужчина (настоящий), всегда даже должно быть, пожалуй, резче. У Тебя письма дельные, в них есть и Твой профиль, и Твои движения. Благоухание Твоих писем в том, что они – будто холодны, сначала. Потом – верность и неуклонность, какая-то вера помимо времени, вера сверх минуты, будто мгновение из жизни, а не из мгновения жизнь: нет принуждения (кроме внешнего), пишется, как пишется. И вся лень Твоей походки, «мягко-ниспадающей», призывной для избранного… Обаяние скатывающейся звезды, цветка, сбежавшего с ограды, которую он перерос, ракеты, «расправляющей», «располагающей» искры в ночном небе, как «располагаются» складки платья – и с таким же не то вздохом, не то трепетом и предчувствием дрожи. Ты не оправдывайся в письмах, я знаю их, знаю, о чем они. В них – мои вести и мои сказки. Между строк вырастают для меня предания о временах прошедших и будущих. И где же лучше располагать эти предания, как не между строк Твоих писем. Малая церковь Твоя – для меня эти письма, и я бы хотел украшать их любовной живописью. Ношу с собой последнее письмо и перечитываю, распеваю в сердце, учусь мелодии Твоей лени, Твоих линий, Твоего ума. И вся Ты передо мной за исключением того, чего я не знаю, чего узнать все не могу, что и Ты не расскажешь, потому что не знаешь сама, – то тайное, любимое дуновение, от которого Ты – сказочная Царевна. И вот, Ты придешь в субботу, наверное, я давно жду субботы. Ты устаешь теперь? Да. Не отвечай, оттого что Тебе не… отвечать. Слово пропускаю, потому что его не существует, но я его очень хорошо знаю так. Я хожу в Ботанический сад на 1/2 часа, там черемуха цветет, вся мокрая, белая и светло-зеленая. Прохожу по дорожкам, где проходила Ты. Размышляю. Зелено, сыро, никого нет.

Т в о й

<15 мая 1903. Петербург> (дата почтового штемпеля)

Ужасно странное чувство – исполнимость невозможного. Вся эта зима представляется теперь каким-то страшно долгим временем, исполненным тысячью событий и чувств. Все время не было чего-то, были какие-то границы – «Ты серебрилась вдали». Теперь (и то еще не часто, потому что все время отбивают многое хорошее и сознательное экзамены) я начинаю вдруг просыпаться, будто сознавать уже совершенно ясно и непреложно, что будет скоро. И все это еще сквозь целую зимнюю усталость, сквозь строй всего, что было, точно теперь-то и начнется весна, а пока еще лежит тонкой пеленой голубой снег событий. Внезапно, точно из какого-то откровения, чисто религиозно, как <неведомый бог> (понимаешь?) появляется, возникает и опять пропадает: мысль непривычная еще, мысль небывалая, Неизреченного Света, простейшая в красоте, торжественная в величии. До какой степени в этот последний месяц все «заброшено» (если можно так сказать), многие нити не в руках, не усвоено все то, что я скоро усвою как Величайшую Радость, перл Моей жизни, ее гордость, вполне недоступную никому, кроме Тебя и – меня. Вчера я перечитал ночью «Ундину» Жуковского (перевод) (после того как написал такое отвратительное письмо к Тебе) – и почувствовал, что бывает и что надо вспомнить и чему служить. Ты увидишь меня другим, и дай Бог, чтобы лучшим, чем я теперь. Теперь уже всплывают передо мной мои вины перед Тобой за это последнее время. Молчу, когда нужно говорить, или наоборот – и вообще, мало чуткости и мистического внимания к Тебе. Моя Дорогая, моя Милая, моя Несказанная, до чего я опять хочу сегодня быть с Тобой вдвоем только и больше ни с кем никогда. Отделиться от всего стенами, не слышать ни одного звука других голосов, не видеть ни одного лица. И, точно так же, не знать и не верить ни одному событию, ни великому, ни малому из посторонних нашему Счастью. Знаешь, что это такое? То, что я давно почти ничему не удивляюсь, очень глубоко все знаю и потому не осуждаю уже никого и никогда просто. Давно известно то, что еще удивляет и пугает многих, многое из этого уже скучно и ненужно. Ты знаешь, что это не апатия и ничего подобного. Но устаю от обычного и не всегда хочу совсем необычного. Теперь вот это так. И потому, вот в эту минуту, чувствую, что мне нужно особенно того, что Ты, кроме совсем необычного и Одной Тебе свойственного, можешь дать мне – одна во всем мире: женской любви – женской. Это и есть то наше отдельное и наше будущее, о чем я сейчас думаю: одни стены, одна комната, одна обстановка, одни мысли, одно и то же чувство, одна душа, полное «сочувствие» – то, что дается только одним условием – брака; не страсти, не маскарад, не маски, не цыганские песни, не искры в глазах среди пестрой толпы. Все это будет еще, как было, никуда не ушло, и Тебе и мне дорого и необходимо. Брак НЕ исключает этого, я знаю. Но то, о чем я говорю в эту минуту, возможно только тогда, когда мы будем связаны неразлучно. Чувствуешь ли Ты, как я вот сейчас, что беззаконность и мятежность совсем не исчезают в браке, они вечно доступны, потому что мы, как птицы, свободны и можем, как птицы, замирать и биться высоко в воздухе, с тем же криком, с тем же клекотом и призывностью молодой свободы. И знаешь ли Ты еще, что законность и безмятежность также необходимы в другие минуты, доступны только знающим о неразрывности своих связей, проникшим глубоко в тайну своего, отделенного от всех других, круга, имеющим право не впустить в него никого, ибо «что Бог соединил, человек не разлучает». И Ты думаешь еще, что я «жалею» чего-то. Ты не жалей, а я-то уж никогда не буду. Что же для меня все остальное (если хочешь, даже все остальные женщины, ибо это единственное, о чем мне, Ты думаешь, можно жалеть?), когда я так твердо и так неоспоримо знаю, что мне, кроме Тебя, никого не нужно? И может ли быть иначе, когда я все время чувствую, день ото дня сильнее, всевозможную связь с Тобой? Если бы Ты теперь вдруг, почему-нибудь, отошла от меня, я совсем не мог бы остаться. Что уж говорить о грехе, когда самоубийство стало бы глубоко законным для меня и ни одна струна не шевельнулась бы во мне против него. И ты думаешь, что я жалею!

Твое письмо пришло только в 5 часов, я уже томился от беспокойства. Оно (письмо) не глупое и не холодное. Родственный вечер произвел хорошее впечатление, Ты не беспокойся. Твой папа вот какой: он давно ВСЕ знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм, и т. д.). У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда – неспокойно. И никому из Твоей семьи не спокойно, это оттого, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет – все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех, кто к нему приходит. Но он никогда не захочет поверить, и ему не надо верить в то, что кто-нибудь может быть с ним откровенен и прост. Это ему очень тяжело, но он верит, что иначе не может и не должно быть, и никто в мире не убедит его в противном. Он считает необходимым долгом, например, «занимать» и т. п. Иначе он никогда делать не будет, но это ему тяжело и часто невыносимо, даже физически. Твоя мама страдает, между прочим, и от этого, и вообще, до какой степени я понимаю, как она может страдать и от чего, – и мне часто ее страшно жаль, а в прошлый раз хотелось все время как-нибудь ей это выразить и ее приласкать. Но что этого нельзя было сделать и вообще делать нельзя (по кр<айней) м<ере> теперь) – это я тоже вполне и до конца знаю. Дай Бог, чтобы мама поправилась нервами летом. И больше всего на свете я чувствую Твою жизнь, Тебя и то, сколько будет счастья.

Если можешь, напиши мне. Ты свободна теперь. Я приду 17-го вечером с карточкой. Лучше уж учиться, я боюсь потерять последнюю сообразительность и память, если буду часто видеть Тебя теперь. Прости, что так, Ты понимаешь.

Письмо мое несвязно и недостойно Тебя. Опять! Напиши, ради Бога, Ты сама, хоть немного. Господь с Тобой, моя Прекрасная, Золотокудрая, моя Принцесса, моя Царевна.

Т в о й

<16 мая 1903. Петербург>

Кажется мне, что завтра будет письмо от Тебя.

Сегодня принесли два шкапа. Зеркальный ужасно испортили красным лаком, потому красное дерево потеряло аристократизм. Другой шкап очень красивый, по-моему, красивее.

Я пишу так, потому что совсем вне себя. Вне себя от желанья быть с Тобой. Чувствую опять все – и небесное, и земное. «Жадно впиваюсь» в Твою бесконечность, моя Изумрудная Дева, моя Звезда. Все знаю, точно Архангел опять рассек грудь. «И горний Ангелов полет, и гад морских подземный ход, и Дольней Лозы прозябанье» <А.С. Пушкин. Пророк>.

Весь Твой Образ в моих упругих змеиных кольцах. Вот:

На Вас было черное, закрытое платье.

Вы никогда не поднимали глаз.

И только на груди, может быть, над Распятьем,

Вздыхал иногда и шевелился газ.

У Вас был голос серебристо-утомленный.

Ваша речь была таинственно проста.

Кто-то Сильный и Знающий, может быть, Влюбленный

В Свое Создание, – замкнул Вам уста.

Кто Он был – я не знаю и никогда не узнаю,

Но во мне к Нему ревность и нечеловеческий страх.

Ревную к Божеству, кому песни слагаю,

К Божеству, или Демону – на Ваших устах.

И знаю гораздо больше, чем пишу и чем могу выразить – в стихах ли, в прозе ли. И больше не буду писать, Ты знаешь и так – больше меня.

Я приду в субботу.

Т в о й

<29 мая (11 июня н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Вчера вечером мы приехали в Н<аугейм> совершенно удачно, т. е. в смысле крушений, потому что остальное на железной дороге было отвратительно для мамы и для меня неприятно. Нашли виллу в тот же вечер, комнаты внизу с пенсионом. Сегодня ходили по городу и парку и были у доктора.

Относительно мамы он сказал не очень ободрительно (нашел у нее еще, кроме порока сердца, ревматизм, по-видимому, сердечный), а относительно меня сказал, что я совсем здоров, только einwenig[6] нервен и малокровен и т. д.

И вот я пишу так оттого, что совсем не знаю, что писать и о чем писать.

То бесконечно много, то мало. Целые вихри чувств и мыслей.

Я оторвался от Тебя как-то вдруг. Точно без приготовления и прямо вслед за «третьим звонком». До этих пор точно ничего не было, даже все приготовления к отъезду были чужды и мало заметны. Все, точно я еще держал Твои руки и целовал их, и вдруг Ты судорожно обняла и бросила, и ушла в толпу, и там только Твоя фигура видна с отходящего поезда.